Как крепостной «Пиковой дамы» нарисовал Невский проспект и прославился на всю страну: Василий Садовников

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

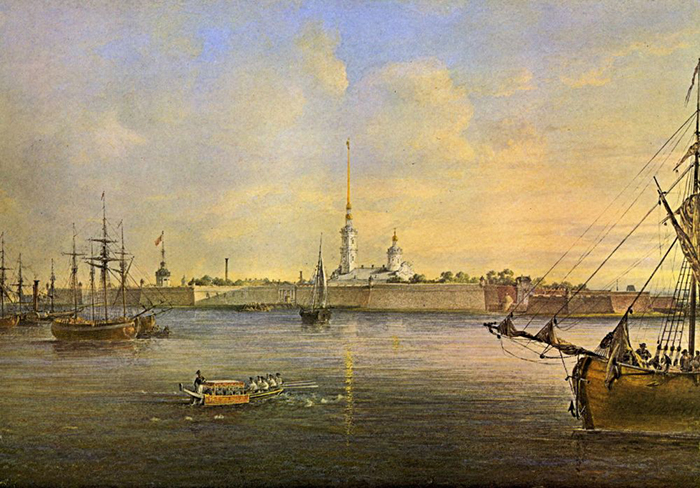

Василий Садовников родился в 1800 году — и родился он в семье крепостных. Однако ему посчастливилось быть в услужении у самой княгини Голицыной и, благодаря рано проявившимся художественным способностям, привлечь внимание ее высокопоставленного сына. Хозяйка была женщиной суровой, но справедливой, знакомство с ней было честью для каждого. Именно ее исследователи считают прообразом старой графини в пушкинской «Пиковой даме». Голицына занимала исключительное положение в Петербурге, и не только богатство и знатность были тому причиной. Сам ее жесткий характер и острый ум приводили окружающих в благоговейный трепет.

Даже московский генерал-губернатор Д.В.Голицын, человек, без сомнения, облеченный немалой властью, едва не дрожал в ее присутствии и не позволял себе сказать лишнего слова. Ни одно из решений матушки он не осмеливался оспаривать. Но не покровительствовать молодому талантливому крепостному – не мог. Генерал-губернатор любил искусство и считал себя обязанным поддерживать одаренных людей. Подобных взглядов в то время придерживались многие состоятельные люди, что сыграло в судьбе Василия Садовникова решающую роль.

Старший брат Василия Садовникова, Петр, к тому времени уже проявил себя в творчестве – он стал довольно успешным архитектором. Он был учеником знаменитого русского архитектора и худоника-графика А.Н.Воронихина и, вероятно, обучал брата (в дальнейшем же Петр достиг звания академика архитектуры). Также есть мнение, что братья Садовниковы осваивали живопись под началом неизвестного профессионального живописца, потому что даже в начале своей карьеры были известны как хорошие рисовальщики. Кроме того, братья Садовниковы были в числе домашней челяди Голицыных в Петербурге, а значит, с юных лет впитывали величественную красоту этого города.

Василий Садовников поначалу снискал успех как художник-самоучка. В 1830 году «Литературная газета» анонсировала выпуск литографий, посвященных Невскому проспекту. В числе художников, работавших над ней, есть и Василий Садовников. Работая над литографиями, он познакомился со многими художниками и граверами разного происхождения, с которыми в дальнейшем поддерживал дружеские и профессиональные отношения.

В 1838 году он получил вольную – уже после смерти своей хозяйки. К тому времени он давно уже был счастливым мужем и отцом. Вместе с ним вольную получила его жена Маргарита и трое детей – Татьяна, Анна и Сергей. Сергей пошел по стопам отца и дяди, но в каком-то смысле даже их превзошел – он все же добился официального поступления в Академию художеств, работал как архитектор и уже на излете XIX века получил звание академика.

Дальнейшее обучение Садовникова – вопрос весьма запутанный. Его жизнь была связана с Академией художеств, но, по-видимому, он не был ее студентом. По самой распространенной версии, он уже в зрелые годы сумел попасть в Академию художеств вольнослушателем, в ученичество к живописцу М.Н.Воробьеву. Класс Воробьева для вольноприходящих считался в те годы очень перспективным, к тому же он хорошо владел литографией, которая могла стать вполне подходящим ремеслом для художника, имевшего незавидное происхождение. Однако в прошении о присуждении звания художника, которое Садовников подал в Академию в том же 1838 году, он указывает, что «занимался перспективною живописью сам собою».

Для получения звания художника Садовников представил самую свою знаменитую работу — «Панораму Невского проспекта», шестнадцатиметровую акварель, которая в дальнейшем была переведена на литографский камень и выпущена издателем Прево. Над литографированием панорамы работало несколько граверов, учитывая ее колоссальные размеры. Издание работ Садовникова позволило ему стать любимцем не только знати, но и городского сословия. Его литографии украшали комнаты купеческих и мещанских домов.

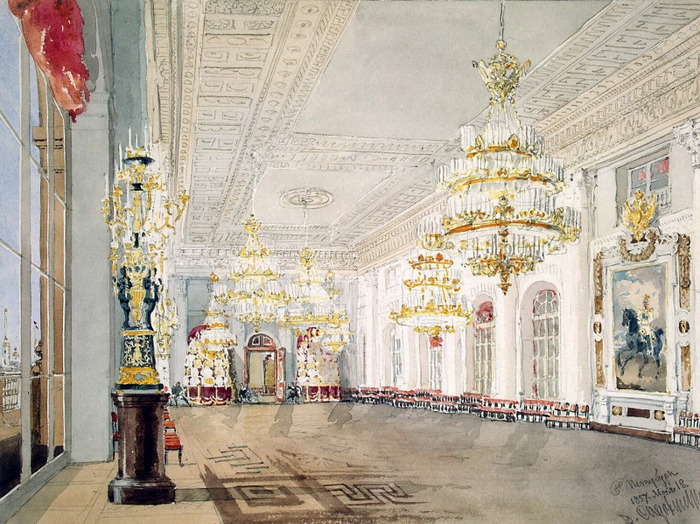

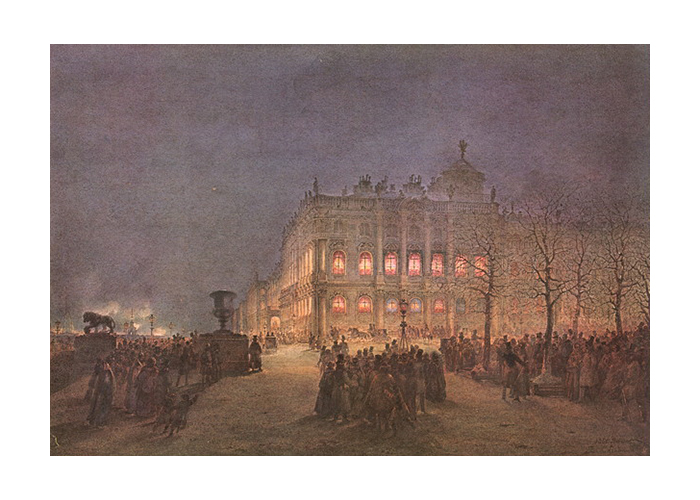

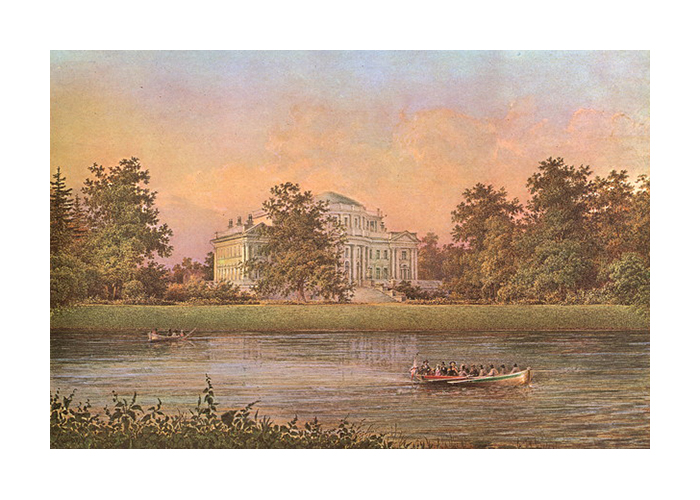

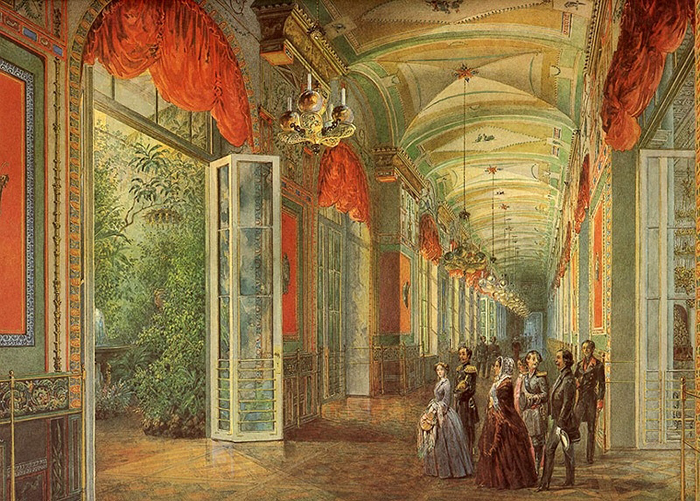

Точность исполнения работы просто поражала. Садовников работал как документалист, многие его рисунки кажутся скорее раскрашенными фотографиями, так точен был его глаз и уверенна рука. В то же самое время рисунки Садовникова были лишены сухости – наоборот, он населял виды Петербурга множеством людей разных сословий, занятых своими делами. Также художник достиг поразительного уровня в изображении интерьеров и бытовых сцен.

Даже сейчас продолжаются споры о жанровой принадлежности творений Садовникова, работавшего, по сути, на стыке пейзажной и жанровой живописи.

Едва ли не всю свою жизнь, все свои творческие силы Садовников посвятил Петербургу, но было в его сердце место и для других уголков России. Он много путешествовал – и во всех своих поездках не переставал рисовать – сотни рисунков и набросков с краткими пометками о погоде, настроении, мыслях… В Тамбове он с интересом зарисовывал интерьеры крестьянских изб.

В 1852 году бывший крепостной стал академиком Академии художеств. Его слава стала всероссийской, его имя звучало в кругах, близких императорским, он рисовал интерьеры Зимнего дворца.

В те годы в его творчестве наступил какой-то переломный момент. Ювелирная точность сменилась смелым рисунком, стертые, приглушенные оттенки – яркой цветовой гаммой. Но это все еще был тот самый Петербург Пушкина и Гоголя.

Василий Садовников прожил почти восемьдесят лет. Его жизнь была тихой, наполненной радостным созидательным трудом – и в то же время могла бы послужить сюжетом для увлекательного фильма. Работы Садовникова хранятся в Эрмитаже, в музее Академии художеств и еще нескольких музеях по всей России – маленькие порталы в Россию ушедших времен.

Сегодня Санкт-Петербург притягивает туристов не меньше, чем в былые годы. И многие хотят узнать, какие здания в Питере способны исполнять желания . : Мы знаем эти 5 «счастливых» адресов.

Текст: Софья Егорова.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Панорама Невского проспекта, часть 1

Альбом: Панорама Невского проспекта

«Панорама Невского проспекта» (1830—1835) Садовникова Василия Семёновича (1800-1879) -серия литографий, изображающих обе стороны Невского проспекта от Адмиралтейской площади до Аничкова моста (1835 г.)

Выполненная в акварели почти 16-метровой длины, она была переведена на литографский камень и выпущена издателем А. М. Прево серией в 30 листов. @

Правая, теневая сторона Невского проспекта

Здание «Кабинета Его Императорского Величества», изображенное слева на этом фрагменте «Панорамы», было построено по проекту архитектора Дж. Кваренги в 1805 году. Оно заняло часть территории усадьбы Аничковского дворца, в 1803 году перешедшей в собственность «Кабинета».

Здание «Кабинета» относится к позднему периоду творчества Кваренги и представляет собой один из интереснейших памятников русского классицизма начала XIX века (ныне Невский пр., 39; наб. реки Фонтанки, 31). На уровне первого этажа его фасады были украшены аркадами. Простенки между арками заполнялись трехчетвертными колоннами ионического ордера, объединившими первый и второй этажи. Открытая колоннада проезда встречала подъезжающих к зданию с Фонтанки. Нарушив канонические правила построения ордера, Кваренги увенчал его ионические колонны дорическим антаблементом. Это придало сооружению большую монументальность и выразительность.

В 1809—1811 годах в связи с приспособлением здания под служебные помещения «Кабинета» архитектор Л. Руска расширил корпус Кваренги, пристроив два новых флигеля. Их фасады были обращены к дворцу. Значительная перестройка постигла сооружение в 1885 году, когда были заложены арки его первого этажа.

Левая, солнечная сторона Невского проспекта

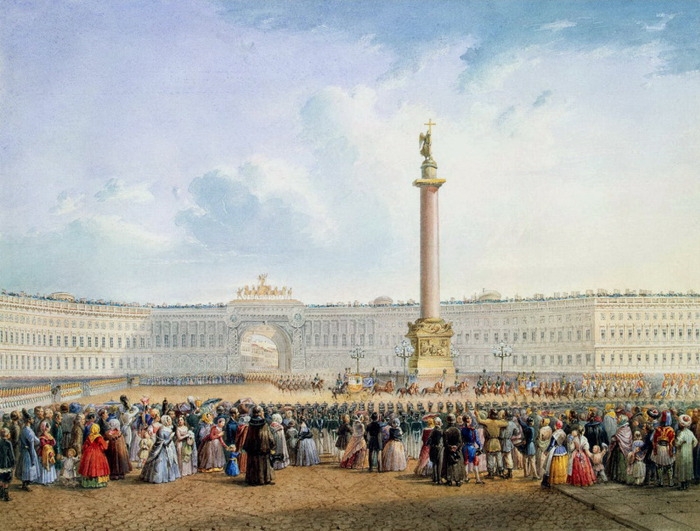

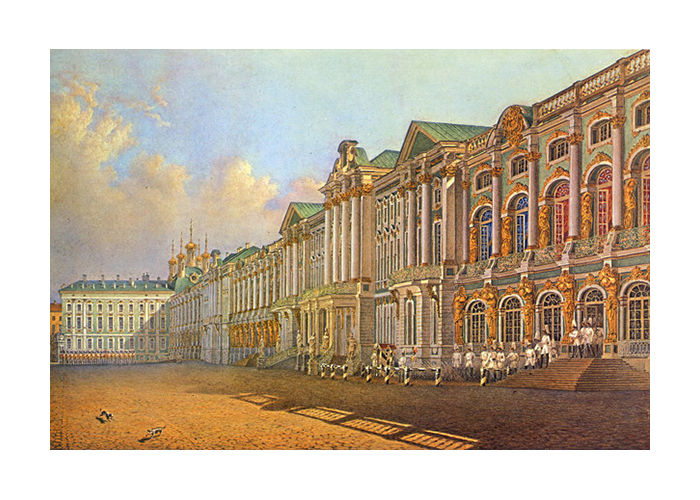

Изображением Дворцовой площади начинается левая, солнечная сторона Невского проспекта. На «Панораме Са-довникова» хорошо видно здание Зимнего дворца, сыгравшего определяющую роль в создании ансамбля. Оно было построено в 1754—1762 годах по проекту прославленного мастера русского барокко Ф.-Б. Растрелли. Коренным образом перестроенное, новое монументальное здание намного превосходит все прежние размером и великолепием архитектурного декора. Его фасады обращены на Неву, в сторону Адмиралтейства, и на площадь, где Растрелли предлагал поставить конную статую Петра I. Но в 1830—1834 годах перед дворцом, в центре огромной площади, по проекту архитектора О. Монферрана была сооружена Александровская колонна. Она была установлена в память победоносного завершения Отечественной войны 1812 года. Мощная дорическая колонна, вытесанная из гигантского гранитного монолита, с бронзовыми базой, капителью и барельефами на пьедестале, была увенчана статуей ангела (работы скульптора Б. И. Орловского). Это самая высокая в мире триумфальная колонна (общая высота памятника, включая пьедестал и статую ангела, — 47,5 м). Ее пропорции и силуэт отлично найдены. Благодаря этому памятник воспринимается как важнейший элемент архитектурного пейзажа. Слева за колонной виднеется здание дворцового экзер-циргауза. Оно было создано в конце XVIII века по проекту архитектора В. Бренны. В 1837 —1843 годах на его месте было построено здание Штаба гвардейского корпуса, ограничивающее Дворцовую площадь с восточной стороны. Справа на «Панораме Садовникова» видна часть здания Главного штаба, состоящего из двух грандиозных по своей протяженности корпусов, соединенных в одно целое монументальной аркой. Развивая градостроительные принципы русского классицизма, К. PI. Росси создал здесь прекрасную архитектурную композицию. При ее сооружении он использовал уже существовавшие на площади жилые дома. Начатая в 1819 году, реконструкция была закончена спустя десять лет. На Панораме еще нет угловой части здания Главного штаба, выходящей на Невский проспект. Она была достроена архитектором И. Д. Черником в 1845— 1846 годах. Тогда к зданию Главного штаба был присоединен дом Вольного Экономического общества для поощрения в России земледелия и домостроительства (основанного в 1765 г.) На «Панораме» хорошо виден этот трехэтажный дом с балконом, поддерживаемым четырех-колонным портиком.

Правая, теневая сторона Невского проспекта

В левой части фрагмента «Панорамы» изображен боковой фасад Аничковского дворца, одного из старейших зданий Невского проспекта (ныне дом № 39). Его строительство начиналось в 1741 году на территории, подаренной императрицей Елизаветой своему фавориту графу А. Г. Разумовскому. У Аничковского моста, на месте бывшего Преображенского двора, был разбит регулярный сад и построен дворец (за Фонтанкой находились дома адмиралтейского рабочего батальона под командованием подполковника М. О. Аничкова, его именем и названы мост через Фонтанку и дворец).

Это грандиозное строительство поочередно возглавляли архитекторы М. Г. Земцов, Г. Д. Дмитриев и Ф.-Б. Растрелли. Главным фасадом дворец был обращен на Фонтанку, торжественно оформив въезд в город со стороны моста. Парадный двор имел гавань для причаливания лодок, в связи с чем был прорыт канал. В 1778—1779 годах усадьба перешла в руки князя Г. А. Потемкина. В это время дворец был перестроен архитектором И. Е. Старовым, надстроившим боковые крылья. Фасады дворца приобрели классический облик, а регулярный сад уступил место пейзажному.

В 1817—1818 годах зодчий К. И. Росси перепланировал усадьбу, уменьшив размеры дворцового сада. По его проекту была сооружена ограда и построены два садовых павильона, которые замыкают территорию сада и выходят на Театральную площадь.

Левая, солнечная сторона Невского проспекта

Время мало изменило трехэтажные дома, расположенные рядом со зданием Вольного Экономического общества (ныне это дома № 4, 6, 8). Здесь сохранились элементы отделки фасадов. Хорошо узнаются на «Панораме» изображения таких деталей, как поясок из скульптурных масок в верхней части фасада дома № 6.

Этот дом интересен для нас и в историческом аспекте. В середине 1830-х годов здесь долго гостил у своих друзей один из величайших русских живописцев Карл Павлович Брюллов — автор исторической картины «Последний день Помпеи».

Правая, теневая сторона Невского проспекта

На этом фрагменте «Панорамы» изображен ансамбль Театральной площади, явившийся одним из последних больших ансамблей классицизма. Проект создания новой городской площади между Аничковским дворцом и зданием Публичной библиотеки был разработан К. И. Росси в 1816— 1818 годах. В 1828 году был одобрен следующий проект К. И. Росси. Он определил пристройку к зданию Публичной библиотеки нового корпуса, главным фасадом обращенного на площадь.

Александрийский театр (ныне Российский государственный академический театр драмы имени А. С. Пушкина) согласно проекту располагался в глубине площади. Его главный фасад был развернут в сторону Невского проспекта. Строительство театра началось в 1828 году и было закончено спустя четыре года.

Это здание — один из наиболее выдающихся памятников архитектуры русского классицизма. Оно играет доминирующую роль в ансамбле площади. Его внешнему облику присущи монументальность и торжественность, достигнутые сочетанием «лаконичных архитектурных объемов» со сдержанным скульптурным убранством. Стройные коринфские колонны формируют лоджию главного и портики боковых фасадов. По сторонам лоджии, в нишах, размещены статуи муз. На уровне капителей все здание опоясывает фриз с рельефами трагических и комических театральных античных масок. Главный фасад театра торжественно венчает квадрига Аполлона. Известные ваятели работали над созданием скульптурного декора здания театра — С. С. Пименов, В. И. Демут-Малиновский и А. Трискорни.

Открытие театра состоялось 31 августа 1832 года спектаклем «Пожарский, или Освобожденная Москва» Крюковского. С этого времени театр стал называться Алек-сандрийским, в честь жены Николая I Александры Федоровны.

На этой сцене выступали такие замечательные русские актеры, как Я. Г. Брянский, А. Е. Мартынов, В. Н. Асен-кова, П. А. Стрепетова, В. Ф. Комиссаржевская и другие. Здесь обрели бессмертие произведения А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. Справа на «Панораме» изображен новый корпус Публич^ ной библиотеки, построенной К. И. Росси в 1828—1834 годах. Его главный фасад, обращенный к площади, декорирован великолепной колоннадой из 18 колонн. Между ними в лоджии размещены статуи ученых, философов и поэтов древности — Демосфена, Эвклида, Гомера, Платона, Виргилия и других, выполненные известными скульпторами: В. И. Демут-Малиновским, С. С. Пименовым, С. И. Гальбергом, Н. А. Токаревым и М. Г. Крыловым. Аттик здания венчает статуя богини мудрости Минервы.

Левая, солнечная сторона Невского проспекта

Дома Невского проспекта, ныне известные под номерами 8 и 10, дошли до нашего времени без значительных изменений. Построенные в 1768—1770 годах, они дают представление о жилой застройке «сплошною фасадою». Начиная с 1762 года в соответствии с принципами, разработанными Комиссией о каменном строении Санкт-Петербурга, возглавляемой архитектором А. В. Квасовым, застройка велась многоэтажными домами (до четырех этажей), без отступов от красной линии. Несмотря на строгое соблюдение правил ведения строительства, дома Невского проспекта отличались индивидуальностью: с большим мастерством разрабатывались главные фасады зданий — превосходно найденные пропорции и декоративное оформление изящного рисунка (лепные вазы, гирлянды и медальоны) дают представление об архитектуре раннего классицизма.

Дом № 12, построенный неизвестным архитектором в середине XVIII столетия, принадлежал семье полковника А. В. Толстого. К моменту создания «Панорамы» его владельцем был портных дел мастер Карл Фридрих Гейдеман. Вывески первого этажа здания свидетельствуют о том, что здесь находились различные мастерские. В 1910 году дом был перестроен архитектором В. И. Ван дер Гюхтом.

Правая, теневая сторона Невского проспекта

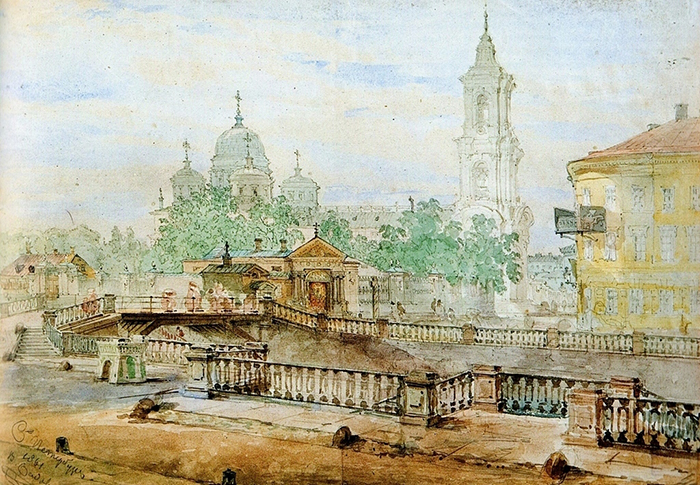

Левую часть композиции этого фрагмента «Панорамы» образует изображение корпуса Публичной библиотеки, фасады которого выходят на Садовую улицу, Невский проспект и Театральную площадь. Это, старейшее из трех соединенных в одно целое зданий, было построено архитектором Е. Т. Соколовым в 1796—1801 годах. Его первый этаж прорезан полуциркульными и прямоугольными оконными проемами, создающими впечатление аркады. Он служит цоколем для колоннады ионического ордера, украсившей его скругленный угловой фасад. Новый корпус библиотеки, построенный по проекту К. И. Росси в 1828—1834 годах, настолько органично слился с постройкой Соколова, что, объединенные вместе, они производят впечатление единого целого. Торжественное открытие Публичной библиотеки состоялось 2 января 1814 года. С первых дней своего существования библиотека определилась как учреждение для самообразования и научной работы. Ее сотрудниками были многие крупные деятели русской культуры. Почти тридцать лет, занимаясь вопросами каталогизации, трудился здесь великий баснописец И. А. Крылов. Пять лет в библиотеке работал поэт А. А. Дельвиг. Более пятнадцати лет посвятил ей знаток славянской и русской филологии, поэт А. X. Во-стоков. Долгие годы служил здесь и поэт Н. И. Гнедич. В перспективе Садовой улицы, пересекающей Невский проспект, просматриваются ограда и парадные ворота дворца М. И. Воронцова, построенного в 1749—1757 годах по проекту архитектора Ф.-Б. Растрелли. Далее, за садом, находились колокольня и церковь Спаса на Сенной площади, возведенные в середине XVIII века неизвестным архитектором.

Справа изображена часть здания Гостиного двора, расположенного на углу Невского проспекта и Садовой улицы (ныне дом № 35).

Левая, солнечная сторона Невского проспекта

На углу Невского и Малой Миллионной находится один из самых старых домов проспекта (ныне дом № 18). Еще в 1705 году он принадлежал одному из сподвижников Петра I адмиралу Крюйсу. В первые годы XIX века его владельцем стал К. И. Котомин. Свой современный вид этот дом приобрел в 1812—1815 годах. Он был надстроен до четырех этажей, а его фасад получил облик, характерный для архитектуры классицизма первой трети XIX века. При перестройке дома архитектор В. П. Стасов объединил два нижних этажа дорическим ордером — выделив центр восьмью полуколоннами, а боковые ризалиты четырехколонными лоджиями. Завершает здание эффектный карниз на кронштейнах, между которыми расположены лепные розетты и барельефы. Многочисленные последующие перестройки изменили главный фасад здания: был разобран его восьмиколонный портик, а проемы между колоннами лоджии заложены. В 1980-е годы дому был возвращен его первоначальный вид, однако восстановить центральный портик здания не удалось.

В этом доме, овеянном памятью о последних днях жизни А. С. Пушкина, на углу Мойки, в кондитерской Вольфа и Беранже, состоялась встреча поэта с его секундантом К. К. Данзасом. Отсюда они отправились на Черную речку, к месту трагической дуэли. А спустя несколько дней Ф. Н. Глинка тайком читал здесь своим друзьям только что написанное М. Ю. Лермонтовым стихотворение «На смерть поэта». И Невский проспект был свидетелем того, как петербуржцы шли к квартире Пушкина в доме № 12 по набережной реки Мойки отдать последний долг любимому поэту.

Слева на фрагменте «Панорамы» хорошо видно изображение монументальной двойной арки здания Главного штаба, перекинутой через Малую Миллионную улицу и завершающей ее перспективу со стороны Невского проспекта. Эта арка, воздвигнутая К. И. Росси в 1819—1829 годах между западным и восточным корпусами здания Главного штаба, придает особую торжественность въезду на Дворцовую площадь.

Правая, теневая сторона Невского проспекта

На этом фрагменте «Панорамы» изображено здание Гостиного двора. Оно было построено в 1761 —1785 годах по проекту архитектора Ж.-Б. Баллен-Деламота. Его создание на главной улице города было обусловлено формированием здесь во второй половине XVIII столетия крупного торгового центра. Первоначальный проект здания относится к 1757 году. Он был разработан великим мастером русского барокко — Ф.-Б. Растрелли. По пышности и декоративности барочных архитектурных форм, а также дороговизне строительных работ это сооружение можно было бы сравнить лишь с дворцами Петербурга, что не устраивало купечество. В 1761 году был утвержден новый проект фасада здания, выполненный молодым архитектором из Франции Ж.-Б. Баллен-Деламотом. Черты подлинной монументальности, свойственной раннему классицизму, придают Гостиному двору портики, подчеркивающие его многочисленные входы. Прост, выразителен и строг ритм его повторяющихся классических двухъярусных аркад. Единственными украшениями здания служат пилястры и парные колонны закругленных углов. Расположенные вокруг замкнутого двора, торговые помещения образуют неправильный четырехугольник. Здание вытянулось по проспекту на 230 метров. По периметру длина его превосходит километр.

Вдоль Невского проспекта располагалась Суконная линия Гостиного двора.

Левая, солнечная сторона Невского проспекта

Слева на фрагменте «Панорамы» изображение Полицейского моста, первого в городе, при постройке которого в 1806—1808 годах была применена новая конструкция архитектора В. Гесте, получившая впоследствии широкое распространение. Однопролетный, на каменных опорах, с тротуарами, мост, собранный из отдельных чугунных секций (кессонов), образующих свод, является одним из красивейших мостов реки Мойки.

Правую часть этого фрагмента занимает Голландский церковный дом (ныне дом № 20), построенный по проекту архитектора П. Жако в 1830—1833 годах. Единый большой корпус дома образуют жилые флигеля и церковь. Четырех-колонный портик коринфского ордера объединяет три этажа главного фасада. Вместе с горельефом в тимпане венчающего его фронтона он подчеркивает назначение здания, отмечая на фасаде местоположение церковного зала. Непрерывную аркаду первого этажа образуют окна с полуциркульными завершениями. С 1826 года в левом флигеле дома голландской церкви находился салон Общества поощрения художников. Когда-то именно здесь можно было приобрести и литографированную «Панораму Невского проспекта».

Вблизи Невского, через дом от голландской церкви (на участке, занимаемом теперь домом № 40 по набережной реки Мойки), находился Демутов трактир. Это была старейшая и популярнейшая гостиница города, открытая купцом Демутом в 1760-х годах. В 1827 — 1831 годах здесь подолгу жил А. С. Пушкин. Здесь его посещали многие выдающиеся современники и друзья. В Демутовой гостинице А. С. Пушкин написал в октябре 1828 года «вдохновенную» «Полтаву». Последний раз поэт останавливался в трактире в мае 1831 года, после приезда из Москвы с молодой женой.

Правая, теневая сторона Невского проспекта

В центральной части композиции этого фрагмента «Панорамы» мы видим еще один комплекс зданий, связанных с торговлей. Его возникновение было обусловлено расширением Гостиного двора (ныне Невский пр., 31). В 1784—1787 годах по проекту архитектора Дж. Кваренги было построено каменное здание Серебряных рядов с открытой аркадой первого этажа, часть из которых позднее была разобрана. Здесь в 1802—1804 годах под наблюдением архитектора Д. Феррари была возведена многоярусная башня, расположенная на углу Невского проспекта и Гостиной (позже Думской) улицы. В 1825 году башня была надстроена и использовалась как сигнальная. В многократно перестраивавшейся части здания Серебряных рядов, выходящей на Думскую улицу, располагалась Городская дума — орган городского самоуправления. В 1797 —1798 годах на средства группы купцов, арендовавших лавки в Гостином дворе, было сооружено полуто-раэтажное здание торговых рядов с открытыми аркадами, получившее название Перинных. Эта, ныне не существующая, постройка располагалась параллельно западному фа-саду Гостиного двора. В 1802—1806 годах по проекту архитектора Л. Руски торцевой фасад Перинной линии, выходящей к Невскому проспекту, был оформлен шести-колонным дорическим портиком, увенчанным треугольным фронтоном. (Его хорошо видно на «Панораме».) Портик Руски удачно связал два различных по характеру здания — Гостиный двор и Городскую думу. Позднее, в 1830-х годах, он явил собой эффектное завершение перспективы Михайловской улицы, ведущей к Невскому проспекту от Михайловского дворца. Вертикаль башни Городской думы, портик и монументальное здание Гостиного двора создают важный архитектур-ный акцент, определяющий облик центральной части Невского проспекта.

Левая, солнечная сторона Невского проспекта

К моменту опубликования «Панорамы Садовников а» архитектурный комплекс зданий, расположенных между Большой и Малой Конюшенными улицами, еще не был достроен. Вероятно, изображение этого фрагмента было исполнено художником с проекта архитектора А. П. Брюллова, в 1832—1838 годах построившего здесь лютеранскую церковь Св. Петра. Главный фасад, центр которого прорезает арка портала, поражает совершенством пропорций. Он обращен в сторону Невского проспекта. Во втором этаже использован мотив открытой аркады — лоджии. Ввысь устремлены две его угловые трехъярусные башни. В этом А. П. Брюллов отошел от канонических форм и приемов, традиционных для архитектуры Петербурга. Тем не менее его постройка органически вошла в ансамбль Невского проспекта, не нарушив его гармонии. Строительству кирхи предшествовало сооружение в 1829 году по проекту архитектора Г. Р. Цолликофера двух симметричных жилых домов (ныне дома № 22 и 24), стоящих по красным линиям проспекта и фланкирующих находящееся в глубине здание церкви. Во втором этаже левого флигеля (ныне дом № 22) находилась книжная лавка и редакция популярного журнала «Библиотека для чтения» известного книготорговца и издателя А. Ф. Смирдина. Книжная лавка была привычным местом встреч петербургских писателей. Это был своего рода литературный клуб, частыми посетителями которого являлись Вяземский, Жуковский, Крылов, Пушкин, Гоголь и другие. Свыше тридцати лет продолжалась издательская деятельность Смирдина. За это время он опубликовал труды более семидесяти русских писателей. Благодаря деятельности Смирдина возрос в России авторитет книг, изданных в Петербурге: «В публике образовалось мнение, что только петербургские книги хороши. Это доказывалось даже отзывами кни-гопродавцов и бродячих продавцов книг, которые охотнее покупали петербургские книги и дороже платили за них, говоря: „Нам вот что дорого» и указывая на магическое для них в заглавии слово „С.-Петербург»» . В здании Немецкого училища при лютеранской церкви в период до 1807 года еженедельно проходили заседания Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. В располагавшейся здесь квартире поэта И. М. Борна читались созданные участниками объединения художественные произведения, политические, философские и исторические сочинения. Общество, членами которого были В. В. Попугаев, И. А. Радищев (сын А. Н. Радищева), А. X. Востоков, Д. И. Языков, К. Н. Батюшков и другие, выпустило альманах «Свиток муз» и два номера собственного журнала.

Правая, теневая сторона Невского проспекта

В центральной части композиции этого фрагмента «Панорамы» изображена перспектива Екатерининского канала. В глубине, по его левой стороне, хорошо видно двухэтажное сооружение с полукруглыми аркадами. Это здание Малого Гостиного двора, построенное в 1790-х годах по проекту архитектора Дж. Кваренги. Замыкает перспективу двухэтажный корпус Ассигнационного банка, построенный Дж. Кваренги в 1783—1790 годах. Мост через Екатерининский канал, прорытый в 1764 году, был сооружен в 1766 году инженером И. М. Голенищевым-Кутузовым (отцом знаменитого полководца). Он был расширен до колоннады Казанского собора в 1805 году. Ширина моста более чем в пять раз превышает его длину. Это было обусловлено строительством собора, часть которого изображена справа на этом фрагменте «Панорамы». Казанский собор — выдающийся памятник русской архитектуры начала XIX века. Он был воздвигнут на месте небольшой церкви Рождества Богородицы. В 1799 году состоялся конкурс на разработку нового проекта собора. Победителем конкурса стал молодой архитектор А. Н. Воронихин. По его проекту 27 августа 1801 года был заложен Казанский собор. Он имеет форму латинского креста. Его высота (вместе с куполом) достигает почти 70 метров. На Невский проспект обращен северный фасад собора. К нему примыкает грандиозная колоннада из 96 коринфских колонн, поставленных в четыре ряда. Охватывая большую полуциркульную площадь, колоннада широко раскрыта в сторону главной магистрали. Она составляет неотъемлемый элемент ансамбля проспекта. Ее крылья замыкают монументальные порталы, решенные как сквозные проезды. Воронихин предполагал повторить колоннаду на южном фасаде собора, но ее постройка не осуществилась. В ходе строительства зодчий применил ряд новых приемов: так при устройстве купола, внутренний диаметр которого превышает 17 метров, впервые в мире он использовал металлические конструкции из кованого железа. Стройный и легкий купол на высоком барабане, обработанном пилястрами, возвышается над развернутыми по горизонтали колоннадами, увенчанными широким поясом антаблемента и балюстрад. Здание облицовано пудостским камнем, из которого высечены все рельефы, капители колонн и пилястры.

Стены собора снаружи украшают барельефы, созданные И. П. Мартосом, И. Г. Прокофьевым, Ф. Г. Гордеевым, Д. Рашеттом и другими.

У порталов северной колоннады на сохранившихся поныне пьедесталах в 1811 году были поставлены две алебастровые статуи архангелов, снятые в 1837 году в связи с решением установить на площади памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.

Уже во время войны 1812 года собор стал памятником русской военной славы. 107 знамен и штандартов, ключи от восьми крепостей и семнадцати городов были помещены здесь. В 1813 году сюда был перевезен прах фельдмаршала М. И. Кутузова.

Источник