Живопись и графика Лермонтова (страница 6)

Известно, что Лермонтов всю свою сознательную жизнь, до своей безвременной гибели, посвящал не только литературе, но и рисованию. Многое из его художественных работ не сохранилось, но то, что дошло до наших дней, — это более десятка картин маслом, более пятидесяти акварельных работ, свыше трёхсот рисунков — даёт нам возможность оценить его художественное наследие.

Бивуак лейб-гвардейского Гусарского полка под Красным селом. 1835 г.

На переднем плане акварели — живописно расположенная группа из одиннадцати человек, поименно перечисленных на медной дощечке, прикрепленной к старинной раме: «1. Корнет князь Николай Сергеевич Вяземский лежит. 2. Ротмистр Григор. Витт с вахмистром Докучаевым вдали. 3. Штаб-ротмистр Алекс. Григорьевич Ломоносов сидит на ковре. 4. Ротмистр Ив. Ив. Ершов стоит слева руки позади. 5. Посланник в Бразилии Сергей Григорьевич Ломоносов. 6. Поручик Яковлев сложа руки на груди. 7. Флигель-адъютант ротмистр Ираклий Абрамович Баратынский. 8. Корнет князь Витгенштейн, с трубкой в руке. 9. Корнет князь Александр Егорович Вяземский, рассказывающий полковнику князю Дмитрию Алексеевичу Щербатову, который сидит на складном стуле, о похищении из Императорского Театрального училища воспитанницы, танцовщицы, девицы Кох». Похищение, о котором беседуют персонажи акварели, в свое время занимало весь Петербург, вызвав смятение в дирекции училища и в среде театральных чиновников, потому что всем было известно, «что Кох обратила на себя внимание очень высокой особы»19. В николаевские времена подобный случай был весьма нередок. Но возможность «шутить» с коронованной особой не допускалась. По приказу Николая I похититель (им оказался князь А. Е. Вяземский) и беглянка были найдены и строго наказаны. Написав картину с «легендой», Лермонтов косвенным образом рассказал о взволновавшей его истории, хорошо понятной современникам по простому намеку.

Испанец с кинжалом. Акварель. 1830-1831гг.

Акварель изображает мужчину в испанском костюме, в плаще, в кружевном воротнике, с орденскою цепью на шее, сидящим в кресле и держащим в правой руке обнаженный кинжал.

Испанец с фонарём и католический монах. Бумага, акварель 1831г.

Сюжет будущей драмы «Испанцы» Лермонтов впервые набросал в своей тетради весной 1830 года. «Испания, — пишет известный исследователь творчества Лермонтова Б. М. Эйхенбаум, — понадобилась Лермонтову только как исторический символ и политический шифр, при помощи которого можно было высказать свои мысли о положении на родине». Герои первой трагедии Лермонтова, создававшейся в мрачной обстановке последекабристского гнета, — кастильские дворяне, иезуиты, служители инквизиции. Не случайно, что образы средневековой Испании привлекли внимание и Лермонтова-живописца.

Дуэль. Бумага, тушь, перо. 1832-34гг.

Рисунок изображает дуэль между двумя военными. Слева стоит военный, стреляющий из пистолета в стоящего правее военного, держащего пистолет повернутым в сторону. Справа два секунданта в военной форме. Рисунок много раз воспроизводился как иллюстрация к «Герою нашего времени», с которым он, однако, ничего не имеет общего, так как исполнен в 1832—1834 гг., когда Лермонтов над романом еще не работал.

Автограф стихотворения «Стансы» («Взгляни, как мой спокоен взор. «) с портретом Сушковой. 1830г.

История отношений Лермонтова и Е. А. Сушковой, близкой приятельницы Сашеньки Верещагиной, — весьма драматический «сюжет» в личной и творческой биографии поэта. Они познакомились ранней весной 1830 года. У Сашеньки Верещагиной Катя Сушкова встретила «неуклюжего, косолапого мальчика лет шестнадцати или семнадцати, с красными, но умными, выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой» Тогда Сушкова отвергла любовь подростка и посмеялась над ней («Смеялась надо мною ты. «). В 1835 году они поменялись ролями. Судьба свела их вновь в Петербурге. И Лермонтов отомстил ей за слезы, которые его «заставило проливать кокетство m-lle С. пять лет тому назад». Этот второй круг отношений получил отражение в романе «Княгиня Лиговская». В непривлекательном образе Негуровой нетрудно было узнать Сушкову.

Автограф посвящения к поэме Аул Бастунджи с рисунками Лермонтова. 1831г.

Источник

Акварели герой нашего времени

Иллюстрации М.А.Зичи

к роману Лермонтова «Герой нашего времени»

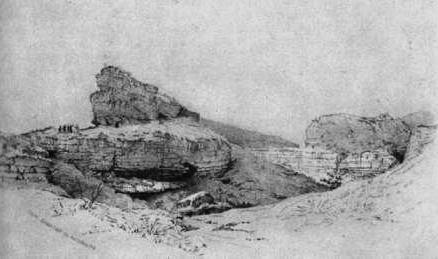

Побывав в 1881 году в Пятигорске и Кисловодске, художник Зичи зарисовал места, описанные Лермонтовым в «Герое нашего времени». Он изобразил на своих рисунках сцены из романа, как сам их себе представлял.

Зичи (Zichy) Михаил (Михай) Александрович (1827-1906), русско-венгерский художник. Родился и учился в Венгрии; с 1847 года жил и работал в России. Одним из любимых его поэтов был Лермонтов. Первая попытка целостного осмысления творчества Лермонтова в изобразительном искусстве принадлежит именно Зичи. Всего им было задумано около 100 рисунков. Для выполнения этой обширной задачи он в 1881 году специально поехал на Кавказ: посетил места, где жил Лермонтов, сделал зарисовки пейзажей и зданий (карандаш, ИРЛИ*), стараясь, по его словам, «подробно срисовать с натуры то, что великий поэт описал». Результатом этой работы явились иллюстрации к роману «Герой нашего времени».

Из серии крупноплановых иллюстраций к «Герою. » сохранились только иллюстрации «Бэла у источника», «Смерть Бэлы» и «Княжна Мэри, сидящая на постели», отличающиеся мастерством и эффектностью композиции. Остальные оригиналы иллюстраций к роману известны только по воспроизведению и фотографиям (музей ИРЛИ). Существуют также многочисленные сюжетные наброски к «Княжне Мери» (13 листов, карандаш; музей ИРЛИ). В них проявилось умение Зичи давать меткие характеристики персонажей, хотя их психологическая трактовка лишена глубины. Работая «скорописью», в лаконичной манере, Зичи запечатлевает различные мизансцены. Особую ценность представляют воссозданные с документальной точностью пейзажи Кисловодска и Пятигорска (29 листов, карандаш; музей ИРЛИ). Коллекцию своих рисунков Зичи в 1883 году принёс в дар музею Лермонтова в Пятигорске.

Отдельные листы Зичи часто воспроизводились в гравюре; гравёры обычно огрубляли замысел художника, тем не менее некоторые критики считали его иллюстрации к Лермонтову «самыми выдающимися». Иллюстрации Зичи к «Княжне Мери» частично изданы в 1891 году в виде альбома с соответствующими отрывками из текста.

Эта скала в окрестностях Кисловодска описана в «Герое нашего времени» как место дуэли Печорина с Грушницким. После выхода в свет романа Лермонтова её стали называть Лермонтовской.

В начале августа 1837 года Лермонтов переехал заканчивать курс лечения в Кисловодск. Поселился он в самом центре курорта, в особняке помещика Реброва, в нескольких шагах от кисловодской ресторации.

Зичи зарисовал с натуры это здание как дом, где жила княжна Мери. На рисунке изображён эпизод, когда мимо окон княжны Мери по велению Печорина слуга проводит черкесскую лошадь, покрытую персидским ковром, перекупленным им у княгини Лиговской в магазине Челахова. Перед нами небольшой дом в 5 окошек. Это один из старейших домов, как пишет Лермонтов, “один из лучших домов Пятигорска”.

Курортный городок. Везде аккуратные пёстренькие цветники, ровно подстриженные молодые деревья. Над всем этим возвышается украшенное колоннами красивое нарядное здание из дикого камня пепельного цвета. Это знаменитая пятигорская ресторация, не раз упоминавшаяся в литературе. Парадная лестница ведёт в залы бельэтажа, где «пользующиеся водами» (так называли тогда курортников) обедают, играют в карты, танцуют. На верхнем этаже за очень высокую плату сдаются номера.

В ресторации Кисловодска были сосредоточены все развлечения. Здание прекрасной архитектуры, с колоннадой, возвышалось на холме при входе в парк. По вечерам оно было освещено изнутри многочисленными свечами, снаружи – плошками. Широкая лестница выходила на главную аллею. Сюда выходили отдохнуть от шума и толкотни, освежиться после мазурки.

*ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) .

Источник

Лермонтов: Картины. Акварели. Рисунки (Ковалевская Е.А., Андроников И.Л., Желвакова И.А.)

Юнкерская тетрадь Лермонтова. 1832—1834

ЮНКЕРСКАЯ ТЕТРАДЬ ЛЕРМОНТОВА. 1832—1834

Когда в 1880-е годы в Петербурге создавался Лермонтовский музей, среди прочих пожертвований поступила туда тетрадь, содержащая 245 рисунков (из них большинство — лермонтовские) на 68 листах. Дарителем был князь Н. Н. Манвелов, бывший воспитанник школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, приятель и соученик Лермонтова. Он-то и рассказал историю получения этой тетради и раскрыл оригиналы многих изображенных в ней персонажей. «Когда произведены были в офицеры юнкера выпуска 1834 года и в числе их и Лермонтов и приятель его Леонид Николаевич Хомутов, [. ] выпущенный в конногренадеры, то я, будучи назначен на место сего последнего старшим отделенным унтер-офицером 4-го уланского взвода, должен был занять и его койку в дортуаре и находившийся при ней шкапик, приводя в порядок который я нашел завалившуюся между стенками выдвижного ящика и стенками самого шкапика тетрадку, виденную мною прежде у Лермонтова и признанную товарищами как принадлежавшую Лермонтову, и так как никто из товарищей моих в школе, ни кто-либо иной не заявлял прав на эту находку, то она так и осталась у меня. » 11 .

Содержание тетради многообразно — сцены из юнкерской жизни, карикатуры, портретные зарисовки юнкеров и их воспитателей; картины военного быта, преимущественно на Кавказе с его живописной романтической природой и героикой долголетней войны; иллюстрации, вдохновленные чтением «Аммалат-Бека» А. Бестужева-Марлинского.

26

Лист набросков

Глубокий и напряженный интерес Лермонтова к жизни России, к состоянию современного ему общества выразился в пристальном внимании поэта к самым обыденным сценам, действующими лицами которых являются простые люди. На страницах альбома появляются крестьяне. Многие рисунки, по свидетельству Манвелова, передают настроение поэта, «его личные планы и надежды в будущем, или мечты его художественного воображения». Например, он «любил представлять себя едущим в отпуск после производства в офицеры и часто изображал себя в дороге, на лихой ли тройке, на перекладной, в коляске ли, или на санях, причем [. ] ямщика своего он всегда изображал с засученными рукавами рубахи и в арзамасской шапке, а себя самого в форменной шинели и если не в фуражке, то непременно в папахе» 12 .

Лермонтовский рисунок уверен, динамичен, полон энергии и полета — мчатся тройки, погоняемые удалыми возницами, скачут всадники, сдерживая нетерпеливых коней, бешено сшибаются в бою неприятели.

Лист набросков (мужские фигуры, всадники)

27

В дортуаре

На рисунке изображены — справа юнкер Леонид Николаевич Хомутов, слева — юнкер князь Иосиф Шаховской, имевший огромный нос и получивший прозвание «курок» оттого, что один из общих товарищей по школе юнкер Сивере, «в виде шутки подкладывал свою согнутую у локтя руку под громадный нос Шаховского и командовал прием «под курок». Внизу, на рисунке «В дортуаре», тот же Шаховской изображается лежащим в постели с резко выдающимся на подушке носом. А неподалеку от него группа товарищей-юнкеров у стола читает «историю носа Шаховского, иллюстрированную картами и политипажами, сочиненную товарищами и в числе их и самим Лермонтовым» (Н. Н. Манвелов) 13 .

Князь Шаховской описан в юнкерской поэме Лермонтова «Уланша»:

Князь Нос, сопя, к седлу прилег,

Никто рукою онемелой

Его не ловит за курок.

Лист рисунков (юнкер Хомутов, юнкер Шаховской, в дортуаре)

28

Лист набросков

Лист набросков (портрет неизвестной, офицер у окна)

Бумага, карандаш, чернила

29

Лист набросков

Лист набросков (мужские и женские головы)

30

Офицер в эполетах

Офицер в эполетах

31

Лист набросков

Лист набросков (мужские головы, всадник)

32

Лист набросков

Лист набросков (мужские головы)

33

Лист набросков

Бумага, орешковые чернила

34

Всадники с ружьями

Всадники с ружьями

35

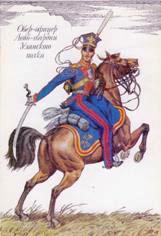

Конный улан и наброски мужских лиц

Конный улан и наброски мужских лиц

36

Лист набросков

37

Конные уланы с пиками

Конные уланы с пиками

38

Сцена из военной жизни

Сцены из военной жизни

39

Беседующие

40

Офицер, курящий трубку

Офицер, курящий трубку

Бумага, орешковые чернила

41

Лист набросков

Лист набросков (мужской профиль, два всадника и лошадь)

42

В манеже

Н. Н. Манвелов свидетельствует, что на рисунке изображен полковник Алексей Степанович Стунеев, командир эскадрона кавалерийских юнкеров, преподаватель Лермонтова, о котором поэт шутливо упомянул в стихотворении «Юнкерская молитва»:

Пускай в манеже

Алехин глас

Как можно реже

Тревожит нас.

Лист набросков (сцена в манеже, профили)

43

Казак с пикой, берущий препятствие

Казак с пикой, берущий препятствие

44

Всадники в восточных костюмах

Всадники в восточных костюмах

45

Тройка, выезжающая из деревни

Тройка, выезжающая из деревни

46

Кибитка, запряженная тройкой

Кибитка, запряженная тройкой

47

Зимний возок

Бумага, орешковые чернила

48

Крестьяне

49

Тройка у постоялого двора

Тройка у постоялого двора

50

Тройка на деревенской улице

Тройка на деревенской улице. 1834

Бумага, карандаш. 21×26,5

Рисунок М. Ю. Лермонтова в альбоме Н. И. Поливанова, товарища Лермонтова по юнкерской школе. В 1887 году от В. П. Охотникова поступил в б. Лермонтовский музей. С 1917 года — в Государственном центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина. С 1922 года — в ИРЛИ

51

Сани, запряженные тройкой

Сани, запряженные тройкой

52

Крестьянин

53

На постоялом дворе

На постоялом дворе

54

Беседующие казаки

Бумага, орешковые чернила

55

Крестьянин под деревом

Крестьянин под деревом

Бумага, орешковые чернила

56

Всадник в лесу

57

Всадник с охотничьей собакой

Всадник с охотничьей собакой

58

Прогулка

59

Штаб-ротмистр В. И. Кноринг

Н. Н. Манвелов свидетельствует, что «рисунок был посвящен характеристике [. ] дежурного офицера и преподавателя кавалерийского устава штаб-ротмистра Кирасирского его величества полка (в черных латах) Владимира Ивановича Кноринга, известного [. ] своим романтическим характером» 14 .

Штаб-ротмистр В. И. Кноринг

Бумага, орешковые чернила

60

Лист набросков

Лист набросков (мужское лицо, всадник, голова лошади)

61

Всадник

Бумага, чернила, карандаш

62

Коляска, запряженная тройкой

Коляска, запряженная тройкой

63

Коляска, запряженная четверкой

Коляска, запряженная четверкой

64

Набросок мужского лица

Набросок мужского лица

Карикатуры на офицеров

Карикатуры на офицеров

68

Лист набросков

Лист набросков (мужские и женские головы)

69

Лист набросков

Лист набросков (мужские головы)

70

Лист набросков. В центре — сцена убийства

Лист набросков. В центре — сцена убийства

71

Лист набросков

Лист набросков (мужские лица, фигуры, всадник)

72

Всадники

73

Горцы у реки

74

Стреляющий на скаку черкес

Стреляющий на скаку черкес

75

Кавалерийская схватка казаков с горцами

Кавалерийская схватка казаков с горцами

76

Уланы

77

Схватка конных егерей с французскими кирасирами

Схватка конных егерей с французскими кирасирам

78, 79, 80

Иллюстрации к повести А. А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-Бек»

Лермонтов сделал несколько иллюстраций к модной в то время кавказской повести А. Бестужева-Марлинского.

Первая сцена изображает Аммалат-Бека, стреляющего в полковника Верховского.

«. Конь его [Верховского], почуяв брошенные повода, ускорил ход и, таким образом, вдвоем с Аммалатом они далеко опередили отряд.

. Он [Аммалат-Бек] пустил вскачь коня своего, чтобы иметь время справиться с оружием, и вдруг обратился навстречу полковнику, пронесся мимо и стал давать быстрые круги около. С каждым скоком сильней разгоралось в нем пламя бешенства.

Ему казалось, что свистящий мимо ушей воздух жужжал ему: убей! убей! Это враг твой! вспомни Селтанету. Он схватил из-за плеча меткое ружье свое, взвел курок и, ободряя себя криком, поскакал с кровожадною решительностью к обреченной жертве.

Между тем Верховский, не питая ни малейшего подозрения, спокойно смотрел на скачку Аммалата, воображая, что он, по памятному обычаю азиатцев, хочет поджигитовать.

— Стреляй в цель, Аммалат-Бек! — закричал он несущемуся на него убийце.

— Какая цель лучше груди врага! — отвечал Аммалат-Бек, наскакивая, и в десяти шагах спустил курок. выстрел грянул. и молча, медленно свалился полковник с седла» 15 .

В центре второго рисунка — Аммалат-Бек, бросивший к постели умирающего хана Султан-Ахмета отрезанную голову полковника Верховского. Вокруг постели — семья хана и его приближенные. Рисунок иллюстрирует следующий эпизод повести:

«Посреди комнаты на тюфяке лежал хан, обезображенный быстрой болезнию. [. ] Жена и дочь рыдали на коленях у его ложа. старший его сын Нуцал в безмолвном отчаянии стоял в ногах, склонив чело на сжатую руку. Несколько женщин и нукеров плакали тихо поодаль.

Все это, однако ж, не поразило, не образумило Аммалата, преисполненного одною мыслию. Он твердою поступью приблизился к хану и громко сказал ему: — Здравствуй, хан, я привез тебе подарок, от которого бы оживился мертвец. Готовь свадьбу — вот мой выкуп за Селтанету! Вот голова Верховского! — С этим словом он бросил ее к ногам хана» 16 .

Рисунок, изображающий на переднем плане Аммалат-Бека, иллюстрирует следующий эпизод повести: «Но с самого начала дела до тех пор, покуда ни одного неприятеля не осталось вблизи, русские с изумлением видели перед собою статного черкеса на белом коне, который тихим шагом проезжался взад и вперед мимо наших редантов. Все узнали в нем того самого всадника, что перескочил через траншеи в полдень, вероятно, для подговора черкесов напасть на русских сзади, в то время, как они хотели выпустить из ворот неудавшуюся теперь вылазку. Брызжа и урча, прыгали около него картечи. Конь его рвался на поводах, но сам он, хладнокровно поглядывая на батареи, ехал вдоль их, будто с них осыпали его цветами» 17 .

Иллюстрация к повести А. А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-Бек»

Иллюстрация к повести А. А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-Бек»

Иллюстрация к повести А. А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-Бек»

81

Иллюстрация к повести А. А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-Бек»

Рисунок иллюстрирует эпизод смерти Аммалат-Бека: «Ночью, когда уже все утихло, артиллерист сидел над полумертвым своим пленником, с участием рассматривая его при тусклом свете фонаря [. ] Пленник вздохнул тяжело и, с усилием подняв руку до лба, открыл ею свои отяжелевшие веки, произнося про себя неясные звуки, несвязные слова.

[. ] Судорожное движение прервало бред его; невыразимо страшный стон вырвался из груди страдальца и он впал в томительное забытье, в котором одна душа живет еще, чтобы страдать.

Артиллерист, тронутый до глубины сердца, приподнял голову несчастного, спрыснул ему лицо холодною водою и тер спиртом виски, чтобы привести его в чувство. Медленно открыл он очи, несколько раз потряс головою, будто желая отряхнуть с ресниц туман, и пристально устремил зрачки на лицо артиллериста, бедно озаренного мерцанием свечи. И вдруг с пронзительным криком, будто магическою силою приподнялся он с ложа. волосы его стали дыбом, все тело дрожало лихорадочной дрожью, руки искали что-то оттолкнуть от себя. неописанный ужас изобразился на его лице.

— Я Верховский, — отвечал молодой артиллерист.

Это был выстрел прямо в сердце пленнику: лигатура на главной артерии лопнула от прилива, и кровь хлынула сквозь перевязки [. ]

— Он, верно, был большой грешник! — тихо сказал Верховский стоявшему подле него генеральскому переводчику, содрогаясь невольно.

— Большой злодей! — промолвил переводчик. — Мне кажется, он был русский беглец. Мне не случалось слышать, чтобы какой-нибудь горец говорил так чисто по-русски, как этот пленник. Дайте-ка мне посмотреть его оружие: не найдем ли на нем каких примет?

Говоря так, он с любопытством обнажил кинжал, снятый с убитого, и, приблизив его к фонарю, разобрал и перевел следующую надпись: «Будь медлен на обиду — к отмщенью скор!»

— Самое разбойничье правило! — сказал Верховский. — Бедный брат мой Евстафий. ты пал жертвою подобного изуверства! — Глаза доброго юноши наполнились слезами. — Нет ли чего еще? — спросил он.

— Вот, кажется, имя убитого, — отвечал переводчик, — оно: Аммалат-Бек!» 18 .

Иллюстрация к повести А. А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-Бек»

82

Черновой автограф поэмы «Ангел смерти»

Черновой автограф поэмы «Ангел смерти». 1831

Бумага, чернила. 3,9×3,5

С 1917 года — в ИРЛИ из б. Лермонтовского музея

83

Автограф стихотворения «Желание» («Зачем я не птица. »)

Автограф стихотворения «Желание» («Зачем я не птица. »). 1831

Бумага, орешковые чернила

С 1917 года — в ИРЛИ из б. Лермонтовского музея

84

Лист набросков

Наброски сделаны на листе с надписью «Краткое изображение», вырванном из книги, очевидно, учебного характера, полное название которой до сих пор не установлено. Почти все, изображенное на этом листе, встречается и на других лермонтовских рисунках. Так, фигуры мужчины в очках и дамы полностью повторяют наброски на обложке неоконченного романа «Вадим». Там же обнаруживаем и голову мужчины с длинными усами, и фигуру всадника. Портрет женщины с высокой прической встречается на страницах второго верещагинского альбома.

Лист набросков (скачущий гусар с лошадью в поводу, голова мужчины в очках, молодая женщина в декольтированном платье). 1834

Бумага, чернила. 10,0×17,1

Наброски сделаны на странице учебной книги

Рисунок поступил в ГЛМ из Гос. центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина в 1939 году

85

Обложка рукописи романа «Вадим»

Рассматривая причудливую сеть набросков пером на обложке неоконченного исторического романа, узнаешь постоянно встречающиеся, словно преследующие Лермонтова лица. Молодая печальная женщина, знакомый по первому верещагинскому альбому господин с бородкой и в очках, длинноволосый человек с усами. Выделяются четыре группы зарисовок, не поддающиеся четкому разграничению. В первой — наброски военных сцен и сражений, атак конных уланов и гусаров, всадников и упавших лошадей. Вторая группа — это портреты, наброски голов и физиономий. Обособленно смотрится сцена между женщиной и уже упомянутым господином в очках, повторяющаяся в разных местах листа. Наконец, четко вычленяются наброски, изображающие кулачные бои, вызывающие в памяти «Песню про купца Калашникова. ». Все эти безотчетные очерки, движения беглого пера возникли в процессе работы над романом, но никак не связаны с его содержанием.

Может быть, только одну сцену «Вадима» стоит сопоставить с этим необычным листом: «Перед Вадимом было волнующееся море голов, и он с возвышения свободно мог рассматривать каждую; тут мелькали уродливые лица, как странные китайские тени, которые поражали слиянием скотского с человеческим, уродливые черты, которых отвратительность определить невозможно было, но при взгляде на них рождались горькие мысли; тут являлись старые головы, исчерченные морщинами, красные, хранящие столько смешанных следов страстей унизительных и благородных, что сообразить их было бы трудней, чем исчислить; и между ними кое-где сиял молодой взор, и показывались щеки, полные, раскрашенные здоровьем, как цветы между серыми камнями. Имея эту картину перед глазами, вы без труда могли бы разобрать каждую часть ее; но целое произвело бы на вас впечатление смутное, неизъяснимое; и после, вспоминая, вы не сумели бы ясно представить себе ни одного из тех образов, которые поразили ваше воображение, подали вам какую-нибудь новую мысль и, оставив ее, сами потонули в тумане».

Обложка рукописи романа «Вадим». 1832—1834

Бумага, орешковые чернила. 35,5×22,5

С 1917 года — в ИРЛИ из б. Лермонтовского музея, куда поступила от троюродной сестры Лермонтова Е. П. Веселовской (рожд. Шан-Гирей)

86

Обложка рукописи романа «Вадим». Фрагмент

87

Обложка рукописи романа «Вадим». Фрагмент

88

Маневры в Красном Селе

Рисунок сделан Лермонтовым в пору пребывания в юнкерской кавалерийской школе, перенесшей его в обстановку грубого и разнузданного быта, маршировок и бесконечных парадов.

Романтически приподнятые сюжеты первых его живописных и графических работ уступают место свежим впечатлениям от окружающей жизни, зачастую весьма обыденным, иногда сознательно приниженным. Достаточно рассмотреть фигуру крайнего справа солдата.

Маневры в Красном Селе. 1833—1834

Бумага, сепия. 16,4×21 (в свету)

Название не авторское

Сепия поступила в 1883 году в б. Лермонтовский музей от Алексея Афанасьевича Столыпина, которому она досталась по наследству от отца — Афанасия Алексеевича Столыпина (младшего брата бабушки Лермонтова).

Непосредственная передача происходила через Дмитрия Аркадьевича Столыпина. В «Деле Лермонтовского музея» сохранилось его сопроводительное письмо, адресованное начальнику Николаевского Кавалерийского училища А. А. Бильдерлингу: «Рисунок этот сделан Лермонтовым во время его пребывания в школе и представляет маневры. На мосту генерал Шлиппенбах, по общему отклику очень схожий. Надеюсь, что рисунок этот, принадлежащий молодости Лермонтова, будет интересен для помещения в Музее училища».

С 1917 года сепия хранилась в музее ИРЛИ. В 1941 году, во время подготовки общегородской выставки к 100-летию со дня гибели поэта, которая должна была открыться в залах Екатерининского дворца г. Пушкина, произведение было утрачено. Началась Великая Отечественная война. Возвратить из Пушкина не все удалось. Среди невозвращенных материалов оказалась и сепия Лермонтова.

Воспроизводится с сохранившегося негатива

89

Бивуак лейб-гвардии гусарского полка под Красным Селом

На переднем плане акварели — живописно расположенная группа из одиннадцати человек, поименно перечисленных на медной дощечке, прикрепленной к старинной раме: «1. Корнет князь Николай Сергеевич Вяземский лежит. 2. Ротмистр Григор. Витт с вахмистром Докучаевым вдали. 3. Штаб-ротмистр Алекс. Григорьевич Ломоносов сидит на ковре. 4. Ротмистр Ив. Ив. Ершов стоит слева руки позади. 5. Посланник в Бразилии Сергей Григорьевич Ломоносов. 6. Поручик Яковлев сложа руки на груди. 7. Флигель-адъютант ротмистр Ираклий Абрамович Баратынский. 8. Корнет князь Витгенштейн, с трубкой в руке. 9. Корнет князь Александр Егорович Вяземский, рассказывающий полковнику князю Дмитрию Алексеевичу Щербатову, который сидит на складном стуле, о похищении из Императорского Театрального училища воспитанницы, танцовщицы, девицы Кох».

Похищение, о котором беседуют персонажи акварели, в свое время занимало весь Петербург, вызвав смятение в дирекции училища и в среде театральных чиновников, потому что всем было известно, «что Кох обратила на себя внимание очень высокой особы» 19 .

В николаевские времена подобный случай был весьма нередок. Но возможность «шутить» с коронованной особой не допускалась. По приказу Николая I похититель (им оказался князь А. Е. Вяземский) и беглянка были найдены и строго наказаны. Написав картину с «легендой», Лермонтов косвенным образом рассказал о взволновавшей его истории, хорошо понятной современникам по простому намеку.

Бивуак лейб-гвардии гусарского полка под Красным Селом. 1835

Бумага, акварель. 16,8×21,4

Акварель принадлежала О. А. Новосильцевой, от которой поступила в Гос. библиотеку им. В. И. Ленина

90

Пейзаж с мельницей и скачущей тройкой

Пейзаж с мельницей и скачущей тройкой. 1835

Бумага, акварель. 20×24,5

Пейзаж находился в собрании О. А. Новосильцевой, от нее поступил в Гос. библиотеку им. В. И. Ленина. В настоящее время — в ГЛМ

91

Автограф стихотворения «Пора уснуть последним сном. »

Автограф стихотворения «Пора уснуть последним сном. » 1831

С 1917 года — в ИРЛИ из б. Лермонтовского музея

92

Автограф поэмы «Сашка»

Автограф поэмы «Сашка» (строфы XXVIII и XXIX). 1835—1836

Бумага, чернила. 21×16,8

В тетради «Лекции из географии»

С 1870 года — в Имп. Публичной библиотеке (ныне — ГПБ) от В. Х. Хохрякова, ранее тетрадь принадлежала П. П. Шан-Гирею

93

В. А. Лопухина

К Варваре Александровне Лопухиной Лермонтов постоянно обращал свою память и поэтическое вдохновение. Образ любимой преследовал Лермонтова всю его жизнь. Он возникал в случайных набросках и в законченных портретах, в драматических сюжетах и в поэтических посвящениях.

Она не гордой красотою

Прельщает юношей живых.

Она не водит за собою

Толпу вздыхателей немых.

И стан ее не стан богини,

И грудь волною не встает,

И в ней никто своей святыни,

Припав к земле, не признает.

Однако все ее движенья,

Улыбки, речи и черты

Так полны жизни, вдохновенья,

Так полны чудной простоты.

Но голос душу проникает,

Как вспоминанье лучших дней,

И сердце любит и страдает,

Почти стыдясь любви своей.

Безумно ждать любви заочной?

В наш век все чувства лишь на срок;

Но я вас помню — да и точно,

Я вас никак забыть не мог!

Во-первых, потому, что много

И долго, долго вас любил,

Потом страданьем и тревогой

За дни блаженства заплатил;

Потом в раскаянье бесплодном

Влачил я цепь тяжелых лет;

И размышлением холодным

Убил последний жизни цвет.

С людьми сближаясь осторожно,

Забыл я шум младых проказ,

Любовь, поэзию, — но вас

Забыть мне было невозможно.

В. А. Лопухина. 1835

Бумага, акварель. 17×15,5

Акварель принадлежала троюродной сестре Лермонтова Е. П. Жигмонт (рожд. Петровой)

В 1941 году от потомков Е. П. Жигмонт поступила в музей ИРЛИ.

Примечания

«Юнкерская тетрадь». 1832—1834

Размер листа 21,0×17,0

ИРЛИ (ил. 26—49, 51—81)

В тетради 245 рисунков. Некоторые выполнены не Лермонтовым.

Рисунки датируются временем пребывания Лермонтова в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Подписей Лермонтова нет.

Рисунки этой тетради разнообразны по сюжетам, исполнительской манере. В целом тетрадь дает многогранное представление о графике Лермонтова тех лет.

В настоящем издании помещены рисунки, наиболее характерные для графического почерка Лермонтова — с одной стороны, и дающие представление о широте его диапазона — с другой.

В тетради много портретных, в том числе и шаржированных, зарисовок реальных лиц из окружения Лермонтова, бытовых сценок, батальных сюжетов.

Тетрадь принадлежала князю Н. Н. Манвелову, на год позднее Лермонтова поступившему в школу юнкеров и после выпуска Лермонтова в офицеры нашедшему эту тетрадь в шкафчике дортуара, в котором жил Лермонтов. Тетрадь была опознана юнкерами.

В 1889 году Манвелов подарил тетрадь б. Лермонтовскому музею. В 1917 году тетрадь поступила в музей ИРЛИ

11 Цит. по кн.: «Литературное наследство», т. 45—46. М., 1948, с. 154.

12 Там же, с. 156.

15 А. Бестужев-Марлинский. Повести и рассказы. М., 1976, с. 254.

16 Там же, с. 258—259.

17 Там же, с. 263.

18 Там же, с. 264—265.

19 Авдотья Панаева. Воспоминания. М. — Л., 1929, с. 41—42.

Источник