- Коллекция книг о живописи и искусстве

- Для учащихся в художественных учебных заведениях

- Содержание:

- История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисунка — Ростовцев Н. Н.

- От автора

- Коллекция книг о живописи и искусстве

- Для учащихся в художественных учебных заведениях

- Содержание:

- Введение, 2 часть.

- Коллекция книг о живописи и искусстве

- Для учащихся в художественных учебных заведениях

- Содержание:

- Методы обучения рисунку во второй половине XIX и в XX веке, 7 часть

Коллекция книг о живописи и искусстве

Для учащихся в художественных учебных заведениях

Содержание:

История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисунка — Ростовцев Н. Н.

От автора

История методики преподавания рисования — это не просто собрание интересных и достоверных фактов, это прежде всего история развития педагогических идей и взглядов, многие из которых в свое время не получили должного развития по тем или иным причинам. Используя все прогрессивное, что было в прошлом, мы можем правильно разработать теорию художественно-педагогического образования и воспитания, положив в основу данные современной науки. Знание истории методов преподавания поможет получить более целостное представление о своем предмете и выработать определенную педагогическую систему. История методов преподавания не только рассказывает о прошлом, но и хранит накопленный опыт предыдущих поколений, помогает правильно решать современные задачи.

Предлагаемое учебное пособие адресовано студентам художественно-графических факультетов педагогических институтов. В нем освещается история методов обучения рисованию за рубежом с древних времен до наших дней. Искусство рисунка, возникнув с тех пор, как существует человеческое общество, постоянно требовало закрепления навыков в передаче их новому поколению. Методы обучения рисованию непрерывно развивались и совершенствовались, изменяя свой характер, содержание, принципы и организационные формы. О том, каковы были особенности методики преподавания, что они собой представляли на разных исторических этапах, и рассказывается в данном пособии.

Хотя в книге и соблюден принцип исторической последовательности, он не распространяется на все этапы развития изобразительного искусства. Искусство стран Востока здесь не затрагивается, за исключением древнеегипетского. Автор останавливает внимание читателя на наиболее важных этапах становления и развития методов обучения рисованию, на этапах, которые способствовали развитию реалистического направления в искусстве. Но и в этих рамках материал дается выборочно. Автор не претендует на всестороннее освещение вопроса, это дело будущего. Кроме того, следует отметить, что сведений по истории методов преподавания искусства всегда было очень мало и автору пришлось буквально по крупицам собирать необходимый материал. Отсюда частое обращение к старым источникам, к теоретическим трудам, которые сегодня считаются устаревшими в области искусствоведения, но содержат сведения о методах обучения рисованию.

Данная книга рассказывает об истории зарубежной школы рисунка. Русской и советской школе рисунка будет посвящена отдельная книга.

Источник

Коллекция книг о живописи и искусстве

Для учащихся в художественных учебных заведениях

Содержание:

Введение, 2 часть.

Не сразу научились люди строить себе жилища, создавать предметы домашнего обихода, владеть приемами изобразительного искусства. Тысячелетиями человек накапливал опыт в начертании линий и узоров, в изображении птиц и зверей. Первобытные люди, приобретая опыт в какой-либо работе, стремились передать его своим потомкам.

Как передавались изобразительные навыки из поколения в поколение, ответить трудно. Есть основания думать, что усвоение навыков носило характер непосредственного, живого наблюдения и подражания. Когда человек рисовал животных и сцены охоты, заинтересованная молодежь внимательно следила за его увлекательной работой. Возможно, кое-кто тут же начинал подражать ему, а другие позднее повторяли приемы работы. Г. В. Плеханов писал: «Другой пример. Австралийская женщина изображает в пляске, между прочим, и то, как она вырывает из земли питательные корни растений, Эту пляску видит ее дочь и, по свойственному детям стремлению к подражанию, она воспроизводит телодвижения своей матери».

Некоторые ученые предполагают, что изобразительное искусство первобытного человека возникло на основе подражания природе, многократного повторения форм природы. Обводя увиденные на земле или на стене пещеры тень предмета, фигуры человека или животного, отпечаток на земле ноги, руки или всей фигуры, первобытный человек давал вначале абрис (силуэт) этого предмета, а затем вносил уточнения. Этой точки зрения придерживался и великий ученый и художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Затем полученное подобие реального предмета (его образ) человек, возможно, повторял в меньшем масштабе, после чего переносил на предметы обихода в качестве украшения или магического талисмана.

Однако во всех случаях именно живое, непосредственное подражание формам природы заставляло первобытных людей следовать точному воспроизведению натуры. Таким образом, на низших ступенях развития человеческого общества старшее поколение передавало детям накопленные навыки и умения не только в процессе добывания средств к существованию, но и в изобразительном искусстве, возникшем в тесной связи с трудовым процессом.

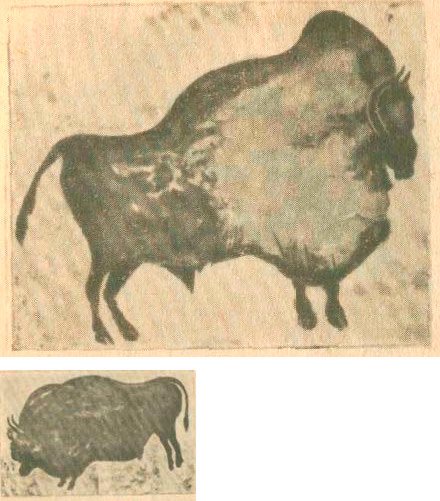

Следует добавить, что многие рисунки первобытных людей носили магический, ритуальный характер и, таким образом, явились своеобразной формой передачи человеческой мысли. На этой основе впоследствии возникло пиктографическое (рисунчатое) письмо. Этому вопросу посвящено немало научных трудов, в которых убедительно доказывается, как от упрощенных изображений форм предметов люди перешли к условным знакам, которые затем превратились в слова письменной речи и отдельные буквы. Рисовал первобытный человек углем и заостренным камнем. Возможно, он наносил предварительно рисунок углем, закреплял (процарапывал) его камнем, после чего раскрашивал охристыми красками. На это указывают сохранившиеся росписи стен и потолков в пещерах Комбарельс, Лес-Эйзи, Альтамира и горных районах Сахары (рис. 4).

Рис. 4. Бизоны. Рисунок из пещеры Лес-Эйзи в долине Везеры (Франция).

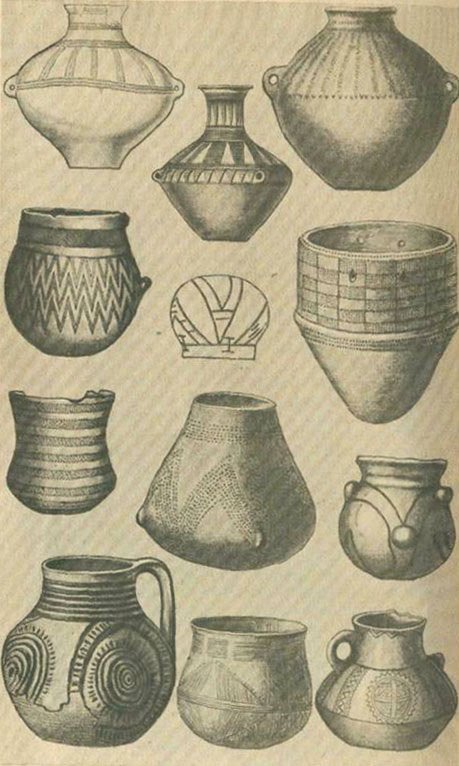

Земледельческий и ремесленно-производственный характер неолита изменил отношение человека к искусству. Умение рисовать человек стал использовать уже и как своеобразную профессию. Пользуясь известными в то время методами и приемами нанесения изображения на плоскость, ремесленник применял рисунки для украшения предметов своего ремесла, главным образом гончарного. Но эти композиции были условными и схематичными, мало похожими на предметы реального мира (рис. 5).

В истории первобытного изобразительного искусства наблюдается интересный процесс. С одной стороны, в период неолита реалистическое направление идет по нисходящей линии. Умельцы постепенно утрачивают навыки правильной передачи форм предметов, изображения становятся все более схематичными и условными. Такой жизненной яркости, выразительности, как я рисунках неолита, уже не встречается. С другой стороны, наряду с условностью и схематизацией, потерей непосредственной реалистичности рисунка первобытный художник приобретает способность абстрагировать, обобщать, понимать основу формообразования, подмечать сходство и различие в характере формы предметов.

Рис. 5. Неолитическая керамика.

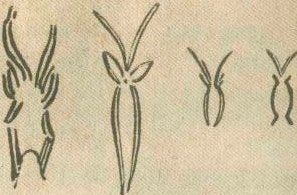

В то же время дошедшие до нас рисунки этого времени показывают, что схематизм был не отвлеченным плодом фантазии художника, а проявлением процесса последовательного упрощения формы. Несмотря на схематизм и символические элементы на предметах гончарного производства, реализм все же следует признать основой развития искусства в древнем мире. Справедливо указывает известный ученый Брейль, что попытки изобразить предмет не в профиль, а в фас или анфас вызывали постоянное упрощение формы в связи с трудностью выполнения такого рисунка и передачи ракурса. Говоря о мадленском периоде, Брейль на примере рисунка козы показывает как реальное изображение, постепенно упрощаясь, превращается в декоративный элемент узора (рис. 6.) Видимо отсюда и берет свое начало пиктографическое письмо.

Рис. 6. Упрощение рисунка козы (по Брейлю).

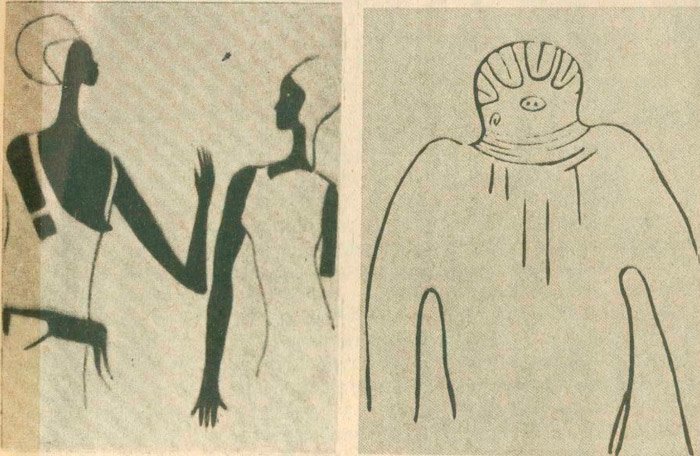

Археологические находки в Сахаре позволяют сделать вывод, что ремесленник не только подмечал и запечатлевал увиденное, но и старался заложить в свое изображение определенную мысль и содержание. В отличие от художника неолита, он начинает все чаще и чаще, наряду с животными, рисовать и человека. К таким рисункам следует отнести замечательный фрагмент наскального изображения «Собеседницы» (рис. 7) и серию «круглоголовых» из Тассили. Схематичное изображение человека с круглой головой, которая нередко украшена рогами и перьями птиц, полно загадочного содержания, видимо, ритуального характера. Эта загадочность и дала повод известному французскому ученому Анри Лоту рисунок «круглоголового» из ущелья Джаббарена назвать «Великим богом марсиан» (рис. 8). Последние археологические раскопки в Азербайджане, рисунки на скалах Кобустана также дают интересный материал для изучения методов рисования в древности.

Рис. 7. Собеседницы и рис. 8. Великий бог марсиан.

Итак, большинство рисунков эпохи неолита носит геометрический, орнаментальный характер. Они применялись, главным образом, для украшения талисманов и предметов ремесла. Новое применение изображений изменило и характер построения рисунка. Изменяется и метод обучения рисованию. Художник-ремесленник уже не оставался равнодушным к успехам своего ученика. Для него стало важным, чтобы ученик, перенимая его искусство, становился помощником, а впоследствии и продолжателем его дела. Для этого мастер должен был несколько раз показать ученику, как надо работать, как следует изображать тот или иной узор, добиваясь желаемого результата. Так обучение рисованию стало приобретать свои законные права. Выработке приемов и методов обучения способствовали и характерные для того времени схематизм и условность изображения — художник придерживался определенных канонизированных форм и правил, которым он обучал своего ученика.

В поздний период варварства обучение изобразительному искусству стало носить более организованный характер. Строго соблюдались известные принципы и приемы изображения. Однако четко разработанных методов обучения еще не было. Настоящее же обучение искусствам, с организацией школ и институтов, возникло только в период цивилизации, Ф. Энгельс писал: «Цивилизация — период овладения дальнейшей обработкой продуктов природы, период промышленности в собственном смысле этого слова и искусства».

Источник

Коллекция книг о живописи и искусстве

Для учащихся в художественных учебных заведениях

Содержание:

Методы обучения рисунку во второй половине XIX и в XX веке, 7 часть

В основу метода преподавания Ашбе положил последовательное построение формы предмета от простейших геометрических тел — шара, цилиндра. Он говорил, что в основе даже самой сложной формы, например головы человека, лежит некая большая форма, напоминающая какую-либо простейшую геометрическую форму: голова — шарообразное тело, шея — цилиндр. Рисовальщик также легко может обнаружить, что глаз подобен шару, а нос — призме. Поэтому на начальной стадии построения изображения нужно наметить его геометрическую первооснову, а затем переходить к последовательному выражению характера натуры. Передать убедительно (реалистично) форму предмета на плоскости можно только с помощью тона. Тональное решение рисунка — моделировка тоном (model rung) — составляет вторую особенность метода обучения рисунку Ашбе.

Чтобы лучше усвоить построение формы по данному методу, Ашбе предлагал пользоваться наиболее мягкими и податливыми рисовальными материалами — углем и сангиной.

Основные методические установки Ашбе были направлены против ложных взглядов на искусство, недооценивающих значение рисунка, против пренебрежительного отношения к объективным законам природы. Он считал, что в основе обучения рисунку должно лежать рисование с натуры, изучение объективных законов природы, сознательный подход к построению изображения.

Многое из методики преподавания рисунка воспринял у Ашбе наш замечательный советский художник-педагог Д. Н. Кардовский, который впоследствии сумел обогатить методику преподавания рисунка и развить ее в условиях советской школы. Основные принципы и методику преподавания рисования Ашбе разрабатывал в практической работе с учениками. Стройной же теоретической разработки своего метода он не дал.

Наряду с этим в педагогических установках Ашбе были и отрицательные моменты, с которыми мы согласиться не можем. Так, Ашбе был противником рисования с гипсов, что противоречит современным взглядам на академический рисунок Метод построения изображения, предложенный Ашбе, часто приводил к схематизации рисунков и до некоторой степени манерности. Рассматривая рисунки учеников Ашбе, мы видим одну и ту же манеру и нам трудно даже определить автора.

Давая оценку методики преподавания рисования А. Ашбе путем сравнения с методикой работ нашего прославленного художника-педагога П. П. Чистякова, следует отметить, что как педагог Ашбе уступает русскому методисту. Методика работы с учениками у Ашбе была рассчитана только на профессионально подготовленных художников. В свою мастерскую Ашбе принимал только людей, овладевших навыками реалистического рисунка. П. П. Чистяков работал и с начинающими, и с художниками, и с детьми. Кроме того, в школе Ашбе ученики рисовали только углем. В этом также заключалась односторонность метода преподавания рисунка.

К концу XIX века академическая система с ее классическими принципами уже не отвечала тем новым требованиям, которые предъявлялись к искусству. Стремление художников обогатить, расширить средства изобразительного искусства было вполне естественным и закономерным. Импрессионисты сумели обогатить живописную палитру художника, по сравнению с их произведениями академическая живопись стала казаться раскрашенным рисунком. Всем было ясно, что академическая система нуждается в реформе, методы обучения рисунку, живописи и композиции необходимо изменить. Однако новых путей еще не было найдено, и формалистическое направление в изобразительном искусстве начинает занимать ведущее место.

Уже в 1884 году И. Н. Крамской с тревогой писал В. В. Стасову после посещения выставки изобразительного искусства в Ницце: «1-е, отражаются ли на этой выставке общие, родовые черты современного западного искусства? Я думаю, что отражаются, и если мое предположение верно, то, говоря вообще, я должен заключить, что искусство пластическое в Европе идет к вымиранию; 2-е, написать такое слово страшно, но еще страшнее взрослому человеку (понимая, что делаешь) отвечать за такое слово, и, однако ж, я повторяю свое: вымирает! Подумайте только, что в числе более 600 номеров нет, не говорю, выдающихся, а просто скромных вещей; без претензий. Все вывернуто наизнанку, ничего не исковерканного».

За короткий промежуток времени на Западе возникают различные художественные направления: неоимпрессионизм, кубизм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм и многие другие. Беспорядочная борьба мнений и веяний в эту эпоху вносила еще большую неорганизованность и путаницу в методику преподавания художественных дисциплин и прежде всего рисунка. Деятели буржуазной формалистической эстетики выступили против, академического обучения. Они считали, что в школе художник теряет свои природные качества.

В результате господства этих взглядов искусство стало деградировать. Идеологи этих течений, отвергая школы и академии, восхваляли произведения недоучек-формалистов. Они провозгласили свободу творчества, которое будто бы теряет свои неповторимые черты, если художнику привиты профессиональные навыки. Последователи новых течений в искусстве показывали на выставках работы, в которых отсутствовала всякая культура и даже элементарная грамотность.

И. Е. Репин, посетив выставку картин молодых художников в 1893 году, писал: «Это царство развязной бездарности, анархистов в живописи. Особенно пришлись по сердцу новые правила этому легиону мазил. Учиться — не надо; анатомия — чепуха; рисунок — устарелая каллиграфия; добиваться, переписывать — самоуничтожение; компоновать, искать — старый рутинный идиотизм. ».

Приверженцы «свободного воспитания» выступали против академического штудирования натуры, против всякой школы вообще. Если мы соберем воедино высказывания художников нового направления, начиная с импрессионистов и кончая абстракционистами, то увидим, что все они идут под одними лозунгами: «Долой школу! Долой традицию! Даешь абсолютную свободу творчества!».

Источник