- что означает «ёксель-моксель» и откуда пошло это выражение?

- Новое в блогах

- ЕКСЕЛЬ-МОКСЕЛЬ ИЛИ ВСЯ ПРАВДА О ХОХЛОСРАЧЕ

- Что такое Ёксель-Моксель и как он связан с Microsoft Excel

- Ёксель-моксель

- Дубликаты не найдены

- Аптека и бутик: этимологический комментарий

- Гламурны ли граммар-наци?

- Ответ на пост «Русский язык для иностранцев»

- Русский язык для иностранцев

что означает «ёксель-моксель» и откуда пошло это выражение?

ЁКСЕЛЬ-МОКСЕЛЬ — такелажная снасть, применяемая на парусных судах (напр. : «Ёксели поднять, стаксели опустить, моксели подтянуть! «).

В компьютерном сленге:

Ексель-моксель — Microsoft Excel.

Также:

ЁКСЕЛЬ, межд. (или ЁКСЕЛЬ-МОКСЕЛЬ, Ё-МОЁ, Ё-ТВОЁ, Ё-КЭ-ЛЭ-МЭ-НЭ, Ё-КЭ-ЛЭ-МЭ-НЭЙКА) . Выражает любую эмоцию.

ЕКСЕЛЬ-МОКСЕЛЬ — эвфемизм от «** твою мать» . Выражение интересно с лингвистической точки зрения тем, что употребляется в них так называемый “приём рифмованного эха” . Слово повторяется с изменением начального звука или группы звуков.

PS: «ЁКСЕЛЬ-МОКСЕЛЬ — такелажная снасть, применяемая на парусных судах (напр. : «Ёксели поднять, стаксели опустить, моксели подтянуть! «).» — это из области приколов, к такелажу из них относится только стаксель.

Словарь русского арго:

«. Старуха — хай, вай! Где лохмотья свои таперича стирать будем? ! А старик — заткнись, мол, старая дура, вон море синее, в нем и постираем.

Закинул старик лохмотья свои в синее море и вытащил золотую рыбку. «Ексель-моксель! » — молвил старик.

А рыбка в ответ:

— Чего тебе надобно, старче?

— Ты кто? — спросил старик.

— Золотая я рыба, зовут Ексель-моксель! — ответила рыбка. — Ну, говори три желанья свои не колеблясь.

А тут старуха из-за угла как заорет:

— Хочу груди осьмнадцатого размера, как у Памелы Андерсон, дабы старик на меня польстился!

— Будет сделано! — рыбка хлюп хвостом, да и нырьк вглубь.

Старик зенки протер и видит — чудо то какое, у старухи такое отросло, что ее от тяжести в позу ракообразную раскорячило. Посмотрел он на это дело, да возмутился:

— Ты что, старая дура, наделала-то? ! Kуда тебе сокровище енто на себе таскать, с твоим-то пердикулитом? Ексель-моксель?! «

Как видите, пошло от народу, из глубин фольклора.

Источник

Новое в блогах

ЕКСЕЛЬ-МОКСЕЛЬ ИЛИ ВСЯ ПРАВДА О ХОХЛОСРАЧЕ

Итак, я думаю, что кому-то пора уже дать какие-то развернутые комментарии касательно той исторической эпопеи, обрушившейся на читателей АРИ.РУ благодаря стараниям небезызвестного Влада Киевлянина. Возможно, это может выйти за рамки одного поста. Но сделать это надо, ибо такая акция, развернутая на одном из лучших просветительских ресурсов Рунета, не может никоим образом остаться без какого-либо внимания.

Во-первых, все его посты об упрямых фактах истории – это некий роман-исследование украинского писателя Владимира Белинского под названием «Страна Моксель, или открытие Великороссии», о чем, кстати, в текстах постов никоим образом не упомянуто. Основная мысль книги – попытка доказать, что, в принципе, все русские – это потомки финно-угров и татаро-монгол. А настоящие русские – это украинцы, жители государства Украина. Книга, конечно, явно однобокая и односторонняя, в которой по известным пропагандистским лекалам активно выпячиваются одни факты, и в то же время другие скромно оставляются в стороне. Кроме того, по тем же лекалам, ложь здесь соседствует с истиной, а разделять зерна от плевел в таких вот ислледованиях, как известно, одно из самых трудоемких занятий. Тем не менее, на Украине эта книга стала бестселлером. Выдержала два издания. Одно на русском, а другое на украинском языке. Автор книги в 2011 году удостоился чести получить премию имени Ивана Франков номинации « За кращу наукову роботу в інформаційній сфері».

На мой взгляд, само издание этой книги очень сильно накаляет и так непростые украино-российские настроения, способствуя распространению на территории Украины антирусского шовинизма, соответственно, в России некоторые горячие головы после прочтения таких исследований о стране Моксель могут крайне негативно отнестись как к ним, так и к его автору (по ошибке я называл раньше Влада автором, но, судя по всему, автором этого опуса он не является, если только не входил в какой-то коллектив, объединенными усилиями создавший данную продукцию). Подобный негатив, скорее всего, может быть перенесен и на весь украинский народ, что, в конечном итоге и может являться конечной целью выхода данного произведения в свет (одну из версий о том, кому это выгодно, можно почитать в постах Петровича «Украинцы» и «Хохлосрач» ). Одним словом, идет типичное нагнетание истерии, одним из инструментов которой и стал выход данной книги. Влад Киевлянин либо сам по своему неведению, либо намеренно, воспользовался этим инструментом и здесь регулярно выдает очередную главу данного творения. Кроме того, Влад либо не знает, либо не сообщил нам, что даже в украинской Википедии в статье об этой книге есть подраздел «Критика» и там черным по белому приводятся данные слова академика Толочко (хотя на АРИ и не любят академиков, но здесь я с ним полностью согласен):

«Анализировать положения книги В. Белинского не имеет никакого смысла, поскольку наука, как говорят, там и не ночевала. По сути, автор представил собственные эмоции, чрезвычайно тенденциозные и оскорбительные. Причем не только по отношению к русскому народу, но и по отношению к нашей общей исторической памяти. Не будучи историком, автор не владеет ни соответствующими знаниями, ни способностями к системному анализу. Он не понимает, что такое источники, а что – исследовательская точка зрения. Метод его работы – то же самое, что и карточное шулерство, когда из контекста выдергиваются отдельные фразы. Кстати говоря, все его познания ограничиваются тремя-четырьмя российскими историками 19 века. Археологических источников, без которых невозможно объективно представить, «лауреат» совершенно не приводит»

И вот что касается археологических источников. Я уже пытался задавать вопрос Владу знает ли он кто такие были вятичи. Но ответа на это не услышал. Скорее всего, не знает. Конечно, в книге очень подробно рассмотрена тема финно-угорского народонаселения Северо-Западной Руси XI — XIII веков. Я нисколько не сомневаюсь в том, что и весь, и чудь, и весь, и мурома и мещера сыграли не последнюю роль в становлении современного русского народа. АРИ также уже писали статью о чухах . Конечно, я не думаю, что все финно-угры – это примитивное жлобье, как описывается в данной статье. Но, как я думаю, все, кто читал отрывки из книги Белинского согласятся, что что-то общее в описании чухов АРИ и финно-мордвы Белинского что-то имеется. Я сейчас не готов дискутировать по этому поводу, о том насколько продвинутыми и активными были племена финно-угров, и о том, насколько финно-угорская кровь делает из русских терпил и рабов и делает ли вообще. Взять к примеру тех же финнов, которые в плане организации государства и производства дадут своим русским соседям и их украинским родственникам фору на сто очков вперед. О том, насколько продвинулись далеко венгры в деле искоренения совка из своего государства я также писал раньше . На мой взгляд, все эти факты говорят о том, что не важно кто ты по крови: финно-угр или чистокровный РУС, важно в каком государстве ты живешь, какие идеалы и мировоззренческие установки ты исповедуешь.

Итак. Про финно-угров, в принципе, все понятно. Никто не отрицает, что на территории Севера-Запада Руси финно-угры жили очень долго и, конечно, влились, в конечном итоге в состав русского населения этого края. Другое дело, что писатель Белинский совершенно зацикливается на мокселе и мокше, забывая сказать, что в то же время на территории Владимирского, Московского и Рязанского княжеств проживало древнее славянское племя вятичей. И что роль вятичей в жизни этих княжеств никак не могла быть меньше мокши или веси. Но что поделать – ведь ислледование Белинского, как уже было сказано выше, это вовсе не исследование, а идеологическое оружие, состряпанное по всем канонам этого жанра. Что же сейчас известно про вятичей? Кстати, этот вопрос может быть актуальным в связи с недавним днем города Москвы. Сам Белинский пишет о событиях основания Москвы что-то вроде:

«Суздальская земля (Моксель) приняла младшую ветвь династии Рюриковичей и его небольшую дружину, ассимилировала их в свою среду и, таким образом, произвела ветвь финского этноса, который впоследствии получил название — великороссов!

Так в стороне от Киевской Руси, на необозримых землях, среди величайшей глухомани, заселенной только финно-мордовскими племенами, появилось Суздальское княжество, давшее отпочкование Твери, Рязани, Владимиру, Москве, Ярославлю и всему — «великорусью». Не стоит лукавить, в ХII века не существовало исторической посылки, дабы заставить поднепровские славянские племена бросить свои превосходные земли и направиться в непроходимые заболоченные дебри. Настало время отбросить величайший миф великороссов об их славянском происхождении»

То есть автор здесь говорит о том, что Суздальская земля, в том числе и Московская была в древности заселена финно-мордовскими племенами и именно здесь поселились младшие Рюриковичи (Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский и т. д.). Вообще-то, если посмотреть на археологическую карту данного региона (взято отсюда), станет видно, что Москва и берега Москвы-реки были почти полностью уделом славянского племени вятичей (черные треугольники) с вкраплением кривичей (кружки) и пару-тройкой селений мери (квадратики). Заметьте, именно мери а не загадочной финно-мордвы. Даже районы Клязьмы, где возникает город Владимир далеко не полностью находились под контролем мери. Мы видим, что среди мерянских селений есть несколько вклинившихся туда кривичских селений.

Тот факт, что кривичи, жившие в районе Смоленска и Полоцка, появились под Владимиром, говорит о том, что славянская миграция в финно-мордовскую глухомань имела место быть. Соответственно. Все утверждения про какую-то страну Моксель, засилье финно-мордвы, про то, что славянские племена никуда не мигрировали – все это если не чушь, то просто пропаганда, рассчитанная на разжигание очередного хохлосрача. Если подойти конкретно к району Москвы, то можно почерпнуть такую информацию:

«Только в районе нынешней Москвы исследовано более 70 групп курганов, относящихся к XI — XIII векам. Это — кладбища многочисленных вятичей, располагавшиеся в основном на правом берегу Москвы, в том числе и в нашем Юго-Западном округе — районах Зюзино, Черемушки, Коньково, Узкое, Теплый Стан. При строительстве новых домов большая часть этих археологических памятников была срыта с лица земли, однако в лесопарковой зоне еще можно увидеть эти курганы. Они представляют собой холмики высотой 1,5-2 метра. В них археологи обнаружили наряду с останками мужчин, женщин и детей следы тризны: угли от костра, кости животных, разбитую посуду: железные ножи, металлические пряжки от поясов, глиняные горшки, конские удила, орудия труда — серпы, кресала, скобели и т.д. Женщин хоронили в праздничном уборе: бронзовые или серебряные семилопастные височные кольца, ожерелья из хрустальных и сердоликовых бус, разнообразные браслеты и перстни. В погребениях были обнаружены остатки тканей как местного производства — льняных и шерстяных, так и шелковых, привезенных с Востока». Взято отсюда.

Кроме того, помимо финно-мордвы, к удивлению Влада и всех других сторонников теории Мокселя, в московском регионе в древности жили не только славяне-кривичи и вятичи вместе с мерей, но и древнее реликтовое балтское племя Голядь. Племя это отошло к востоку из земель Пруссии и Литвы еще в 1м веке и сохранилось вплоть до 13 века. На карте область расселения данного племени показана черными кружками.

Сегодня на этом месте сходятся и Московская и Калужская область. Наибольшая концентрация поселений находится в районе Калуги, Серпухова и Тулы. Сама область расселения голяди тянется вдоль Оки до самых ее истоков до самого Орла. Таким образом, в жилах некоторого количества русских людей имеется, безусловно, еще и прибалтийская кровь.

Подводя итоги, можно сказать, что утверждение «исследователя» Белинского, что Великороссия – это есть финно-мордовская страна Моксель, является полнейшей подтасовкой фактов, даже не подтасовкой, а какой-то попыткой исказить сведения о первоначальной истории Московской Руси. Конечно, судьба этого государства, в отличие, от Киевского, была тесно связана с финно-угорскими народами, потом был какой-то контакт с Золотой Ордой, что также стало очередным этапом в сложном процессе появления современного русского народа. Плюс совершенно не указана роль казачества в расширении этого самого Московского государства, сумевшего распространить свое влияние вплоть до Тихого Океана. Одним словом, исследование это явно одностороннее, но, судя по всему, цели всесторонне изучить историю России, ее возникновение и предысторию, при работе над книгой поставлено не было. Так что я предлагаю Владу более тщательно относиться к тем материалам, которые он затем выкладывает здесь в своем блоге.

Источник

Что такое Ёксель-Моксель и как он связан с Microsoft Excel

Некоторые на полном серьезе считают, что ЁКСЕЛЬ-МОКСЕЛЬ – это такелажная снасть на парусных судах. Например, в сети гуляет выражение: «Ёксели поднять, стаксели опустить, моксели подтянуть!». Но это не более чем прикол. Ёкселей и мокселей в природе вообще не существует. А вот стаксель – да, это треугольный парус!

На самом деле ёксель-моксель – это выражение, заменяющее грубое ругательство. Оно не только заменяет ругательство, но и звучит беззлобно и даже ласково.

Какое отношение оно имеет к Microsoft Excel? Прямое.

На компьютерном сленге именно так называют эту программу – конечно, из-за схожести в произношении: excel – ёксель ))

***

Кстати, это выражение очень тяжело перевести на английский язык. Встретил в otvet.mail.ru замечательное пояснение по этому поводу:

Это тип выражений, в которых всем известные нецензурные слова заменяются «приличными».

Таким образом мы передаем сильную эмоцию, не нарушая правил приличия. В английском есть довольно ограниченный набор таких заменителей. Например слово shit заменяется абсолютно другим по смыслу словом shoot, но всем понятен смысл. Непристойно, например, употреблять имя Господа всуе, поэтому все наши эмоциональные «Боже мой! » некоторый тип людей заменяет на слова «Oh My Gosh!»

Так что дабы прилично выразить удивление и досаду, зашифрованные в изумительном «ёксель моксель», можно сказать: Holly cow! Holly shoot!

Но это все не так вкусно как в русском. Тогда можно пойти в другую сторону и, наоборот, смешать святое с непристойным, например «Jesus fucking Christ!», но это для узкого круга друзей, где вы никого не оскорбите таким кощунственным выражением.

Источник

Ёксель-моксель

Как-то мы с другом задумались, откуда пошло выражение «ёпсель-мопсель». Подумали, что эти словечки восходят корнями к нашему исконному великому и могучему. В ходе исканий на просторах интернета выяснилось, что правильно говорить «ёКсель-моКсель», с буквами К. И вот, нашла такой ответ в нете на интересующий нас вопрос:

«Полагаю, что слово «ёксель» — подсознательная аллюзия к Exel, связанная с исконной нелюбовью русского мужика к продукции Майкрософт. С Мокселем, видимо, все сложнее. «

Идея мне показалась смешной, но любопытной, и я пошла дальше по этой мысли и наткнулась на специализированный сайт, где красовался текст с таким заголовком: «Исправление ошибки при экспорте в Excel (патчинг Moxel.dll)».

Дубликаты не найдены

ЁКСЕЛЬ-МОКСЕЛЬ — такелажная снасть, применяемая на парусных судах .

Где же располагается эта снасть?

ахах, просто поразительно, как плюсы и минусы идут ноздря в ноздрю 😀

Сколько раз слышал это в жизни — всегда была буква «К».

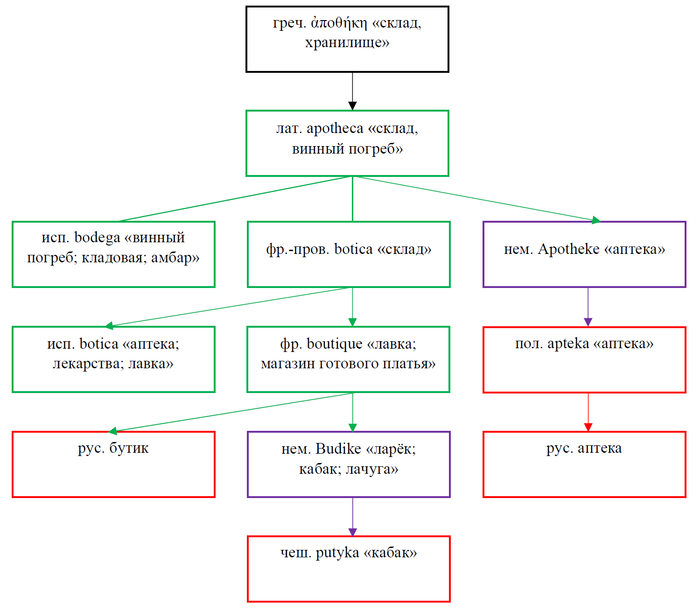

Аптека и бутик: этимологический комментарий

Доводилось ли тебе, дорогой читатель, слышать, что аптека и бутик – в этимологическом отношении одно и то же слово? Если нет, устраивайся поудобнее, я подготовил для тебя очередной зануднолингвистической рассказ.

Древнегреческое слово ἀποθήκη /апотͯэ́экээ/ «склад, хранилище» состоит из приставки ἀπο- и основы θήκ-. Приставку мы знаем по таким словам как ἀπόστολος /апóстолос/ «посол», ἀποκάλυψις /апокáлюпсис/ «обнажение, откровение», ἀπολογία /апологи́а/ «заступничество, оправдание» или ἀποθέωσις /апотͯэ́оосис/ «обоготворение, обожествление». А θήκ- можно встретить в ὑποθήκη /хюпотͯэ́экээ/ «заклад, залог» или βιβλιοθήκη /библиотͯэ́экээ/ «книгохранилище».

Существительное ἀποθήκη соотносится с глаголом ἀποτίθημι «откладываю в сторону, прячу», и (τί)θη- – это прямой родственник русского деть, а ἀπο- – нашей приставки по-.

Греческое ἀποθήκη заимствовали римляне в виде apotheca /апотэ́эка/ «склад, кладовая, винный погреб». Потомки латыни, романские языки, это слово унаследовали. При этом на части романоязычной территории глухие согласные озвончались, если находились между гласными. Поэтому в испанском потомок apotheca звучит как bodega «винный погреб; винный магазин; кладовая; амбар», а в португальском – adega «винный погреб, подвал». Итальянское литературное bottega «лавка, магазин; палатка, ларёк; мастерская», судя по фонетике, пришло из северных говоров.

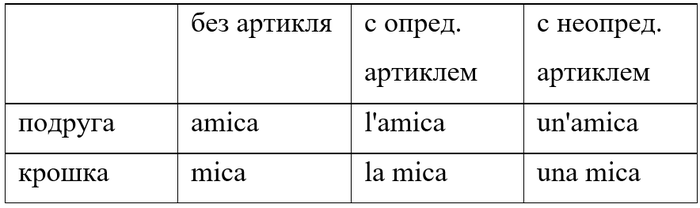

Куда же пропал начальный a— в испанском и итальянском словах? Виной всему переразложение. Объясню на примере итальянского: если слово начинается с гласного, то последний гласный артикля исчезает. В результате amica «подруга» и mica «крошка» с артиклями звучат одинаково:

Случалось, что начальный a— существительного воспринимался как принадлежащий артиклю. В результате l’arena «песок» было переосмыслено как la rena. Так произошло и с bottega.

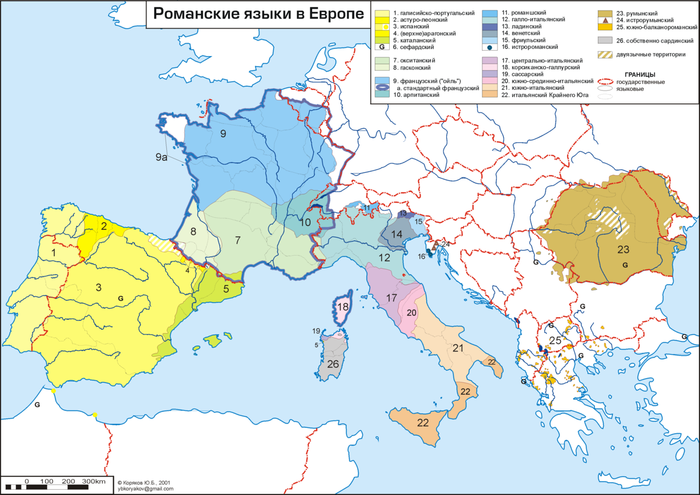

Во франкопровансальском языке (№10 на карте) в XIV веке засвидетельствованы формы botiga и botica.

Франкопровансальское botica было заимствовано в испанский как botica «аптека; лекарства; лавка», а во французский как botique /боотикǝ/ (почему французы обозначают звук к перед e при помощи qu я писал тут). Затем долгий закрытый о во французском переходит в у (что на письме обозначается как ou), а ǝ на конце слова отпадает (что на письме никак не обозначается), в результате чего мы получаем современное boutique /бутик/ «лавка; магазин готового платья; мастерская».

Французское слово попало в большинство европейских языков, включая русский, но уже в новом, узком, значении – «магазин модной одежды».

Что интересно, несколько раньше boutique ушло в немецкий. Там, правда, его карьера пошла на спад, и оно стало звучать как Budike /буди́икǝ/ «ларёк; кабак; лачуга». А из немецкого в чешский, где получило вид putyka /путика/ «кабак».

Теперь вернёмся к латинскому apotheca. Из латыни это слово в Средневековье (не позднее XIII века) заимствовали немцы, и в современном немецком оно звучит как Apotheke /апотéэкǝ/. В немецком значение нашего слова сузилось, от склада вообще к складу лекарств.

Из немецкого Apotheke позаимствовали поляки в виде apteka /аптэ́ка/, а из польского оно в XVI веке пришло в русский. В XVII веке аптека уже встречается в текстах достаточно регулярно:

Дохтуров в Венецы, кроме лекарей, и аптекарей, и медицын, с 400 человек, у которых у каждаго своя аптека, и лечить всяких болезней зело горазда, и к болным ходить неленивы не из великой платы. [Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе. 1697–1699 (1699)]

Сведём часть всего вышеописанного в схему. Линия означает наследование, а стрелочка – заимствование.

Гламурны ли граммар-наци?

В комментариях к моему предпоследнему посту @allozovsky упомянул об этимологии слова гламур, за что по старой доброй пикабушной традиции отхватил пару минусов:

Минусаторов, в общем-то, можно понять: на первый взгляд сопоставление грамматики и гламура выглядит задорновщиной. Но давайте попробуем разобраться в этой теме. С пруфами, разумеется.

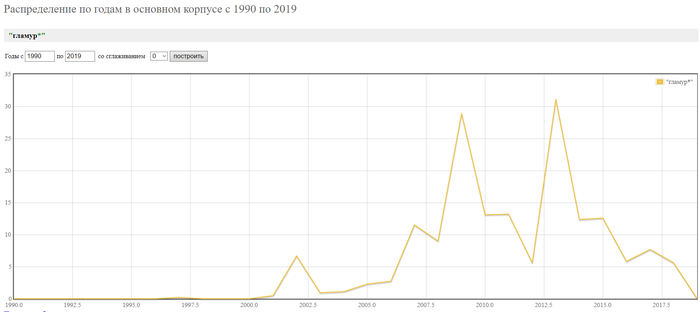

Слово гламур пришло к нам в середине девяностых, однако популярность обрело лишь в следующем десятилетии. Вот динамика его употребления в текстах, вошедших в Национальный корпус русского языка:

Конечный источник заимствования – английское glamour [‘glæmə / глэ́мə] (в американском варианте может также писаться как glamor). Форма гламýр отражает скорее французское произношение этого слова, но в нашем случае это не столь важно, поскольку французское glamour тоже заимствовано из английского.

Семантика английского glamour куда шире, чем у русского слова. Glamour значит «волшебство, чары, чарующая сила; шарм, обаяние, очарование, привлекательность». Проиллюстрируем это примерами из всё того же Нацкорпуса:

A land of glamour was spread over them and the scene and they were conscious of the glamour and made happy by it. [William Golding. Lord of the Flies (1954)]

Какие-то чары опутали берег, опутали их, и, опутанные чарами, они ликовали. [Уильям Голдинг. Повелитель мух (Е. Суриц, 1985)]

The glamour of the underground struggle and the civil war still faintly clung to them. [George Orwell. Nineteen Eighty-Four (1949)]

Славный дух подпольной борьбы и гражданской войны все еще витал над ними. [Джордж Оруэлл. 1984 (В. Голышев, 1989)]

The old days had no glitter but they had a charm, a beauty, a slow-paced glamour. [Margaret Mitchell. Gone with the Wind, Part 2 (1936)]

В прошлом не было пышности, но дни тогда были окрашены очарованием, они имели свою прелесть, свою медлительную красоту. [Маргарет Митчелл. Унесённые ветром, ч. 2 (Т. Кудрявцева, 1982)]

Теперь откроем этимологический словарь английского языка (Klein E. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language. 1966-1967). Он подтверждает связь между grammar и glamour, а также указывает на то, что glamour в английском литературном языке популяризировал Вальтер Скотт.

Заглянем в The English Dialect Dictionary Джозефа Райта (том 2, стр. 633). Этот словарь сообщает нам, что слово glamour действительно было распространено в Шотландии, Ирландии и северной Англии в значении «магия, волшебство, колдовство; чары, очарование (magic, enchantment, witchery; a spell, fascination)». В том же значении использовалось и производное glamourie.

Копнём глубже. В Словаре среднеанглийского языка (The Middle English Dictionary) есть слово grammarie / grammory / gramory / gramery «грамматика; образованность; магия, волшебство», появляющееся в памятниках XIV-XV веков. Связано ли оно с вышеупомянутым диалектным словом?

С точки зрения семантики переход от грамматики к волшебству вполне объясним. Дело в том, что под грамматикой подразумевалась грамматика латыни (отсюда grammar school – первоначально так называли школы, в которых учат латынь), долгое время господствовавшей в качестве языка книжности в Европе. Владели ею немногие, и с точки зрения простого обывателя знание латыни было знанием сокровенным. А отсюда всего один шажок до магии.

В плане фонетики тоже больших проблем нет. Хотя написания grammar и glamour в современном английском серьёзно отличаются, в произношении разница всего в одном звуке: [‘gɹæmə(ɹ) / грэ́мə(р)] и [‘glæmə(ɹ) / глэ́мə(р)]. При этом мы знаем, что когда в одном слове присутствуют два р, это не очень удобно для произношения, поэтому иногда такие слова, особенно заимствования, подвергаются диссимиляции, то есть один из двух р переходит в л: феврарь > февраль, коридор > колидор, секретарь > секлетарь, рыцарь > лыцарь. Именно такая диссимиляция произошла и в случае [‘gɹæməɹ] > [‘glæməɹ].

В английский слово grammar, конечно, было заимствовано из французского grammaire [gʁamɛʁ / грамэр] «грамматика», которое восходит к латинскому grammatica. При этом есть предположение, что того же происхождения и слово grimoire [gʁimwaʁ / гримўар] «гримуар; неразборчивая рукопись». Семантически тут всё гладко: (латинская) грамматика > неразборчивая рукопись > колдовская книга. Однако есть фонетическая проблема: требуется объяснить звук —i— в первом слоге. Предположительно, он мог возникнуть по народной этимологии, из-за ассоциации с семейством слов, к которому относится, например, grimaud [гримо] «угрюмый» (Französisches etymologisches Wörterbuch, том 4, стр. 216).

Теперь попробуем набросать схему этимологии гламура и некоторых его родственников, среди которых помимо гримуара также жребий, грамота

и карбованец, начиная от общего праиндоевропейского корня. Линия на схеме означает наследование или деривацию, а стрелочка – заимствование.

Таким образом с исторической точки зрения гламур и грамматика – родственники. Однако большой вопрос, есть ли связь между грамматикой и граммар-наци.

Дело в том, что в чисто лингвистическом смысле грамматика = морфология + словообразование + синтаксис. Это значит, что грамматическими ошибками (с позиций нормы, конечно) являются, например, следующие: ширше вместо шире, ездиет вместо ездит, пятистами вместо пятьюстами. А вот граммотный вместо грамотный или девчёнка вместо девчонка – это ошибки орфографические, то есть относящиеся исключительно к написанию. Зво́нит вместо звони́т – ошибка орфоэпическая. Неправильно поставленная запятая – ошибка пунктуационная. К грамматике это всё, строго говоря, отношения не имеет. Так что не слишком правильно называть граммар-наци людей, следящих главным образом за орфографией. Думаю, точнее было бы слово «нормофашисты». Но, конечно, англицизм, пусть и ошибочный, уже прижился, и маловероятно, чтобы его в ближайшее время вытеснил какой-либо другой термин.

Ответ на пост «Русский язык для иностранцев»

Всвязи с трудностями обучения иностранцев русскому, припомнился нашумевший забавный инцидент 2013 г. с обвинениями в «терроризме».

Гражданина РФ обвинили в попытке взорвать самолет Singapore Airlines.

По свидетельству бортпроводника, россиянин грозил взорвать самолёт.

По словам самого обвинённого, ничего подобного у него и в мыслях не было. Он просто попросил у бортпроводника воды. Сразу после этого он обратился к своему соседу с комментарием, что если ему сейчас не принесут воды, то он вырвет.

Сингапурский бортпроводник перепутал слово «вырву» со словом «взорву».

Снимок незадачливого «террориста» после приключения:

Русский язык для иностранцев

Я учитель русского языка как иностранного (РКИ). На днях мой племянник спросил, по учебнику какого класса занимаются мои ученики, и я поняла, что русские очень мало знают об этом! Зачем иностранцы учат русский? Это делают только мигранты? С чего они начинают? Должен ли учитель уметь говорить на английском? Давайте сделаем небольшой ликбез, а если вам понравится, буду писать о смешных случаях на уроках, странных учебниках и русском языке.

Итак, двенадцать случайных фактов об РКИ:

1. Русский для иностранцев не преподают по школьным учебникам русского языка! РКИ требует особой методики преподавания, потому что целевая аудитория – иностранцы, а не русские школьники, которые умеют говорить по-русски.

2. Ни для кого не секрет, что для китайцев трудно произнести русский звук [р]. Но многие не знают, что арабам звук [п] тоже даётся трудно, так как в арабском нет этой фонемы.

3. Самые трудные темы для иностранцев это: глаголы движения /идти, ходить, ехать, ездить/ и их приставки, а также падежи и числительные.

4. Иностранцы учат русский по совершенно разным причинам: кто-то изучает РЯ в университете, кто-то любит русскую культуру, у кого-то русская жена или муж, а кто-то хочет переехать в Россию по работе.

5. Одно из труднопроизносимых слов на начальном этапе – «достопримечательность».

6. При изучении алфавита мои ученики всегда удивляются тому, что буквы ь и ъ есть, а звука нет.

7. Иностранцам обычно трудно услышать разницу между звуками [и] и [ы].

8. Продвинутые студенты понимают, что в РЯ много заимствований из английского, и начинают этим пользоваться. Так однажды мой ученик сказал фразу «у меня был ужин в ресторане с кандалами» (candles – свечи).

9. Словообразование – тоже довольна трудная тема для иностранцев. Ёлкичная игрушка, курицовный суп, грибовный пирог, фрутский алкоголь – шедевры с моих уроков!

10. К сожалению, в сфере РКИ немного хороших материалов и учебников. В одном из учебников автор привела таблицу Родительного падежа с окончаниями, а рядом был текст, где было написано «100 грамм мяса».🤦🏼♂️

11. Учитель РКИ не обязан говорить по-английски, хотя это даёт большое преимущество: можно предугадать ошибки и понять, откуда ноги растут (например, англичане всегда говорят «я не знаю, если я пойду в магазин» вместо «не знаю, пойду ли я в магазин’). А если студенты изучают РЯ с нуля, то иногда проще объяснить трудную грамматику или слово на английском, но некоторые преподаватели умудряются использовать только русский.

12. Русский учат не только трудовые мигранты! Это ученики разного возраста из разных стран: Америки, Европы, Азии и Африки.

Источник