- Особенности «геометрального» и «натурального» методов преподавания рисунка.

- Коллекция книг о живописи и искусстве

- Для учащихся в художественных учебных заведениях

- Содержание:

- Методы обучения рисунку во второй половине XIX и в XX веке, 2 часть

- Геометральный метод-это метод обучения рисунку, основанный на геометрии.

Особенности «геометрального» и «натурального» методов преподавания рисунка.

«Геометральный» метод – это ведение рисунка по законам изобразительной грамоты и по выработанным академическим правилам, с соблюдением «поэтапности», применением метода упрощения предметов сложной формы и метода «обруба». А «натуральный» метод – это ведение рисунка «как видишь» и «чувствуешь» без правил «построения».

«Геометральный» метод применяется, как правило в длительных постановках, а «натуральный» — в набросках и зарисовках, хотя споры, которые ведутся с начала XX века о приоритетности того или иного метода не затихают до сих пор. «Геометральный» называется потому, что в основе обучения лежат геометрические тела и что все предметы можно представить в виде геометр. тел.

13. Становление системы высшего художественно-графического образования в России (20 в.).

Ученик Чистякова, художник-педагог Д.Н. Кардовский (1866-1943) являлся организатором создания специальных высших учебных заведений, готовящих преподавателей рисования в Советской России (после 1917 г.). В 1939 году по инициативе Д.Н. Кардовского в Москве открывается Учительский художественный институт (двухгодичный) по подготовке учителей рисования. В 1942 году этот институт реорганизуется в художественно-графический факультет МГПИ имени В.П. Потёмкина. До 1955 года это было единственное в стране высшее учебное заведение, готовившее учителей рисования (потом он влился в МПГИ имени В.И. Ленина (1960), а в 1998 году МПГИ переименовали в МПГУ). Ещё во время войны на худ.графе учился Ростовцев Н.Н., внёсший впоследствии большой вклад в теорию и практику преподавания изобразительного искусства, а в 1962 году закончили факультет Кузин В.С. (автор учебников и программ по ИЗО в школе) и Шорохов Е.В. (автор учебников «Композиция» для вузов).

Вклад Ростовцева Н.Н. в методику преподавания изобразительного искусства в школе.

Профессор Ростовцев (1922 — 2000) автор книг по программе Кузина В.С. как для школ, так и для художественно-педагогических учебных заведений. Был деканом ХГФ московского пединститута. Он автор первого учебника по рисованию для школьников (1961 г.). Его учебником «Методика преподавания ИЗО» (1974 г.) пользуются до сих пор во всех средних и высших художественно-педагогических заведениях. Он также автор книг по истории методов обучения ИЗО в России и зарубежом, «Учебный рисунок», «Академический рисунок», «Рисунок головы человека» которые тоже по сей день вносят вклад в подготовку художников-педагогов. В 1957 году он стал заведовать кафедрой методики и открыл при ней аспирантуру. Возглавлял он и кафедру рисунка и факультет. В 1988 году была открыта докторантура. Долгое время он был председателем диссертац. совета.

Значение методов обучения рисованию Альбрехта Дюрера.

Немецкий художник, гравер, теоретик искусства Эп. Возрождения (1471-1528). Разработал: метод упрощения предметов сложной формы, путём разбивки его на простейшие геометрические тела; метод выявления формы предметов вращения путём введения дополнительных прямоугольных плоскостей; учение о пропорциях человеческого тела (линейно-конструктивное построение головы). Своими трудами оказал большую помощь начинающим художникам в обучении изобразительной деятельности.

Содержание занятий по изобразительному искусству в современной школе.

Программа Кузина В.С. Основные задачи предмета: овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства; развитие у детей изобразительных способностей, пространственного мышления, творческого воображения, художественного вкуса, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитания интереса и любви к искусству.

Рисование с натуры 40 % (рисунок, живопись) – это отдельные предметы, натюрморт, чучела птиц и животных, человек, пейзаж. Тематическое рисование 20 % (композиция) – рисование на темы труда, отдыха, праздников, космоса, войны, а также иллюст-рирование по мотивам сказок и других литературных произведений. Декоративное рисование 20 % (ДПИ и ХОМ) – узоры в полосе, круге, народные костюмы и освоение технологий народных художественных промыслов (перечислить). Беседа по искус-ству 10 % (история искусств) – натюрморт, пейзаж, портрет, сюжетные темы, архитектура. Лепка 5 % (скульптура) – предметы, элементы природы, животные, человек. Аппликация 5 % (работа с бумагой и природными материалами).

Планирование учебной работы по изобразительному искусству.

Планирование выполняется путём составления календарно-тематического плана на год (по четвертям) для каждого класса, приме-няя принцип систематичности и последовательности обучения, постепенно усложняя задания (чередуя виды деятельности). В иллюстрированном плане отражается и характер учебных постановок и их методическая направленность. Рассказать о своём «иллюстративном плане» на год.

18. Основные цели и содержание программы по ИЗО, разработанной под руководством В.С. Кузина.

С 1968 года в общеобразовательные школы вводится новая программа по рисованию под редакцией Кузина Владимира Сергее-вича (1938-2006). В ней уже четыре вида деятельности: рисование с натуры, тематическое рисование, декоративное рисование, беседа об искусстве (потом добавляется лепка и аппликация). Причём рисованию с натуры отводится половина всего времени. Вновь в постановки вернулись гипсовые предметы. Основные цели обучения, если выразить кратко – научить рисовать и развить художественные способности. Более полно это: всестороннее развитие человека; академическое постижение законов изобразительной грамоты; развитие художественных и творческих способностей, воображения, пространственного мышления; знакомство с искусством своей страны и мира.

19. Основные цели и содержание программы по ИЗО, разработанной под руководст. Б.М. Неменского.

Художник-педагог Б,М. Неменский (20.12.22 г.р.) в 1972 году разработал свою программу по изобразительному искусству для школ. Но только в 1989 году она получило разрешение на внедрение в школу как вариативной программы. Содержание программы представлено в виде «домика», где начальная школа – это фундамент, средняя – само здание, а старшая – это крыша. 1 класс «Ты изображаешь, украшаешь, строишь». 2 кл. «Ты и искусство». 3кл. «Искусство вокруг тебя». 4 кл. «Каждый народ – художник». 5 кл. «Декора-тивно-прикладное искусство». 6-7 кл. «рисунок, живопись, композиция». 8 кл. «Дизайн». 9-11 кл. «Зрелищные виды искусств». Цели кратко – эстетическое воспитание (подготовка духовного «зрителя»). Более полно: всестороннее развитие личности; развитие творческих и художественных способностей, воображения; развитие чувства сопереживания, эмоциональной отзывчивости; доступное постижение законов изобразительной грамоты, особенно композиции; нахождение себя в мире прекрасного.

20. Основные цели и содержание программы по ИЗО, разработанной под руковод. Т.Я. Шпикаловой. Тамара Яковлевна Шпикалова разработала авторскую программу по рисованию для начальной школы в1975 году. В её основе лежит русское народное творчество – народные промыслы (дымковская игрушка, богородская игрушка, матрёшка, Городец, Хохлома, Жостово, Гжель, Палех). Эти темы частично применяются (как бы заимствованы) и в программе Кузина В.С. и в прог-рамме Неменского Б.М. В 1995 году она разработала содержание до 8 класса. По этой программе работают всего 10 % школ. Цели кратко – овладение технологиями народных художественных промыслов. Более полно: эмоциональное восприятие произведений народных мастеров; познание художественных особенностей произведений; объяснение смысла и ценности произведений; художественно-творческая практика учеников по освоению народных промыслов.

Источник

Коллекция книг о живописи и искусстве

Для учащихся в художественных учебных заведениях

Содержание:

Методы обучения рисунку во второй половине XIX и в XX веке, 2 часть

При геометральном методе обучение рисунку основывалось на геометрии. По мнению сторонников этого метода, геометрия способствует правильности и точности рисунка, а также позволяет проверять изображение измерением.

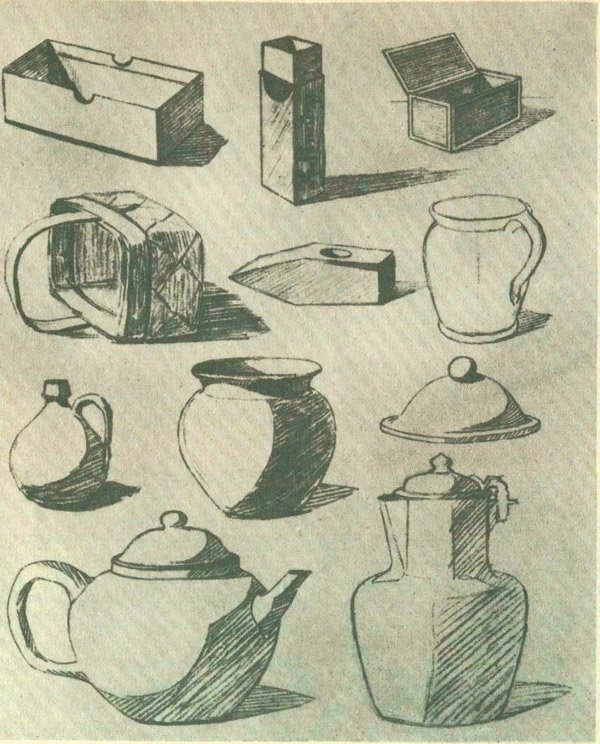

Все предметы окружающей действительности рассматриваются с геометрической точки зрения: в основе формы каждого предмета обнаруживается геометрическая фигура или тело. Например, рисуя бабочку, ученик видит, что ее общая форма напоминает трапецию, поэтому вначале он намечает трапецию, а затем уточняет форму по натуре; рисуя ведро, ученик вначале изображает усеченный конус, а затем уточняет форму по натуре и т. д.

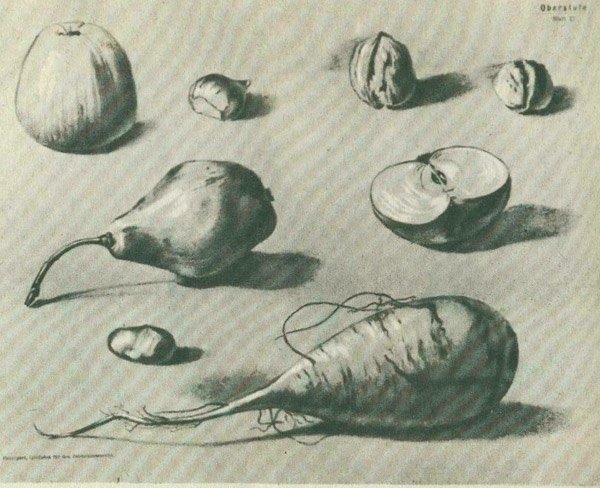

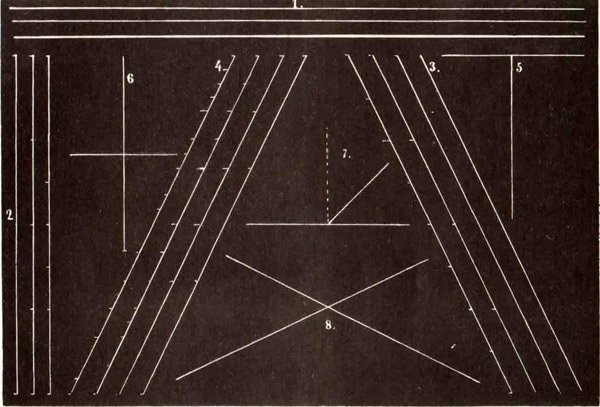

Рис. 118. Таблица из пособия Баумгарта.

Безусловно, такая методика преподавания облегчает овладение рисунком, помогает понять основы реалистического изображения.

Натуральный метод обучения заключается в том, что ученик должен был рисовать предметы сразу так, как он их видит, без каких-либо упрощений формы. Такой метод рисования сложен не только для начинающего, но и для опытного рисовальщика. Представители этого метода доказывали, что их метод, в отличие от геометрального, приближает ученика к жизни, к природе. По их мнению, геометральный метод (в частности, Дюпюи) пригоден только для профессионального обучения рисунку и совершенно неприемлем для общеобразовательной школы, так как он якобы не учитывает возрастные особенности детей и их интересы.

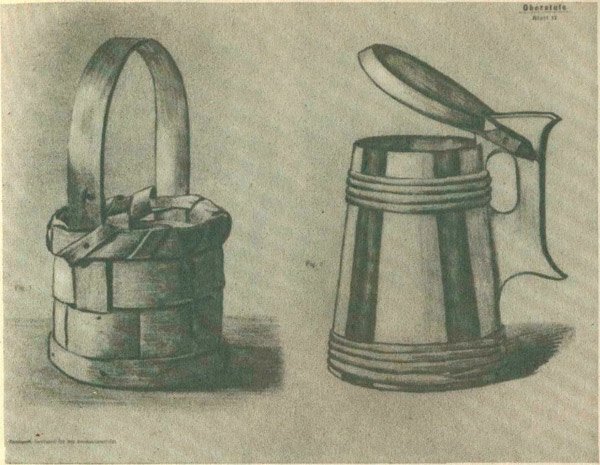

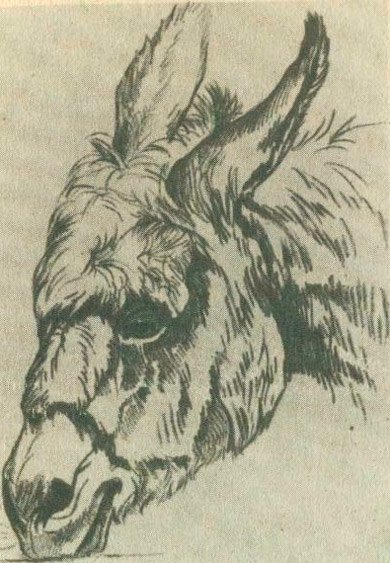

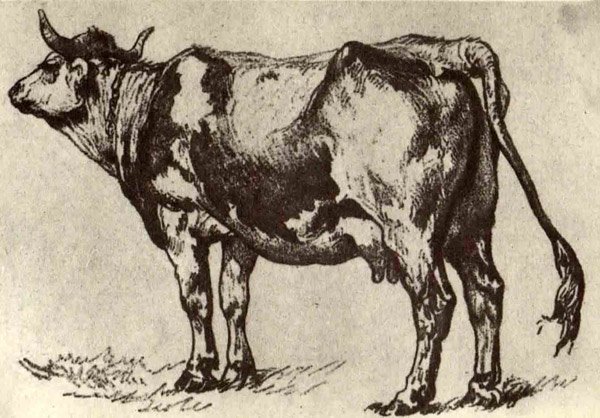

Рис. 119 и 120. Таблицы из пособия Баумгарта.

Абстрактные геометрические формы, отмечали представители натурального метода, не соответствуют потребности детей передавать графическими способами свои впечатления от окружающего мира, снижают интерес детей к занятиям рисованием.

Однако, отвергая геометральный метод, многие не увидели того ценного, что было в нем заключено. Отсюда рисунок как таковой начинает вытесняться и заменяться живописной работой. Под рисунком начинают подразумевать и детскую композиционную работу, выполненную в цвете, и даже работу детей, выполненную масляными красками.

Разногласия между представителями натурального и геометрального методов проходили также и по вопросам оценки учебных рисунков и требований к ним. Представители геометрального метода считали, что рисунок ученика должен правильно передавать характер формы предметов и пропорции. Если ученик искажает характер формы, неправильно передает пропорции, учитель обязан поправить ученика, показать, как надо вести построение изображения. Неправильный, безграмотный рисунок при всей его выразительности не может быть оценен положительной оценкой.

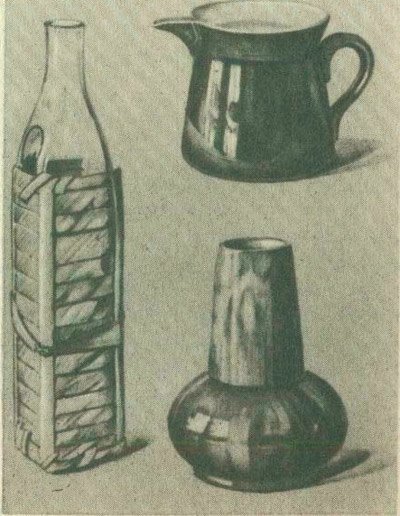

Рис. 122. Таблица из пособия Баумгарта.

Представители натурального метода говорили, что ребенок должен изображать форму предмета так, как он ее видит. Даже если он неправильно изображает форму предмета, учитель не должен навязывать ему свое видение, ученик сам постепенно подойдет к правильному пониманию формы. По мнению сторонников этого метода, наивный детский рисунок отличает живое, непосредственное восприятие натуры, которое может «убить» обучение основам изобразительной грамоты, Главное в оценке рисунка — это выразительность, ошибки в рисунке лишь отражают специфику детского творчества. И все же, несмотря на разногласия, представители натурального метода пришли к единодушному мнению, что главная цель преподавания рисования в школе — сохранение детской наивной непосредственности восприятия мира, что обучение грамоте искусства оказывает вредное влияние на развитие ребенка.

Ф. Кульман в своей книге «Новые пути преподавания рисования» пишет: «Прошу, кроме того, заметить, что в ошибочном рисунке может заключаться несравненно больше истинного художественного чутья и вкуса, нежели в безукоризненно правильном». В конце XIX и в начале XX века представители натурального метода — Кульман, Пранг, Эльснер, Баумгарт, Аугсбург, Браншвиг, Тэдд — издают обширную литературу по методике преподавания рисования. Среди пособий этого периода мы находим и тетради по элементарному рисованию для малышей, и руководства по рисованию для детей среднего и старшего школьного возраста, и пособия для учителей рисования. Некоторые пособия были прекрасно изданы и содержали факсимильно воспроизведенные иллюстрации. К числу таких книг можно отнести альбом методических таблиц-рисунков Баумгарта.

Начинающий рисовальщик мог ознакомиться и с техникой выполнения карандашных набросков (рис. 118), и с выполнением законченных рисунков с передачей материальности предметов (рис. 119, 120), и с рисованием на тонированной бумаге (рис. 121), и с рисунками углем и мелом (рис. 122).

Заслуживает внимания пособие по рисованию животных Армана Касаня. В основу обучения рисованию Касань кладет метод копирования, для чего каждый лист пособия он делит на две и более частей.

Рис. 124-126. Таблицы из пособия А. Касаня.

Рис. 127. Таблица из старинного пособия.

В одной части помещается рисунок — оригинал, который ученик должен точно скопировать, а остальные части листа оставляются для копии (рис. 123-125). Методика построения изображения и закономерности пропорционального членения на некоторых таблицах показываются прямо на рисунках (рис. 126).

В помощь учителям рисования издавались специальные пособия по рисованию мелом на классной доске (рис. 127).

При всей общности взглядов для пособий этого периода характерны противоречия как в основных положениях правил рисования, так и в методических установках. Одни авторы говорили о строгой последовательности в обучении (Баумгарт, Брауншвиг), другие пропагандировали принцип занимательности, развлечения и отказывались от строгой системы преподавания (Кульман). Единства взглядов натуральный метод не имел.

Источник

Геометральный метод-это метод обучения рисунку, основанный на геометрии.

Его основа заключается в упрощении сложных задач, в установлении методической последовательности построения изображения от простого к сложному. По мнению приверженцев этого метода, геометрия способствует правильности и точности рисунка, а также позволяет проверять изображение измерением. Согласно этому методу, все предметы окружающей действительности рассматриваются с геометрической точки зрения: в основе формы каждого предмета заложена геометрическая фигура или тело. Для начинающего это крайне необходимо.

В 1735 году был издан на немецком и одновременно на русском языке учебник по рисованию И. Д. Преислера «Основательные правила, или Краткое руководство к рисовальному художеству». Обучение по системе Преислера начинается с рисования прямых и кривых линий, геометрических фигур и объемных тел, после чего ученик переходит к рисованию частей человеческого тела, затем головы и, наконец, всей фигуры.

Как и большинство художников-педагогов, в основу обучения рисунку Прейслер кладет геометрию и рисование с натуры. Геометрия помогает рисовальщику видеть и понимать форму предмета, а при изображении ее на плоскости облегчает процесс построения. Однако, предупреждает Прейслер, применение геометрических фигур должно сочетаться со знанием правил и законов перспективы, а также анатомии.

Пособие Преислера высоко оценивалось современниками, оно несколько раз переиздавалось как за границей, так и в России. Более обстоятельной и четкой методической разработки по учебному рисунку в то время не было, поэтому труд Преислера у нас долгое время использовался не только в общеобразовательных учебных заведениях, но и в специальных художественных школах. Большую методическую помощь эта книга оказала в дальнейшем и воспитанникам Академии художеств.

Геометральныи метод был введен во всех общеобразовательных школах в 1888г. Этот метод имел целый ряд преимуществ перед другими. Следуя ему, ученики привыкали рисовать более осознанно, они не просто наблюдали предмет, его форму, но и анализировали ее. Однако очень скоро нашлись учителя, которые стали утрировать этот метод преподавания. От учеников стали требовать безукоризненной чистоты выполнения рисунка, точности и правильности вычерчивание геометрических фигур. Многие учителя неправильно понимали процесс обучения, подходили к урокам формально, сухо. Геом. фигуры стали изучаться отвлеченно, без какой-либо связи с предметами реального мира.

В дальнейшем методика стала еще более искажаться, (конце XIX — начале XX века) Некоторые методисты умудрились перевести геометральныи метод в копировальный. Стали предлагаться методические обучения рисунку по клеткам. Широкое распространение получило стегмографическое рисование, т.е. построение изображения по заранее расставленным точкам.

(Это дало повод историкам искусства наименовать метод Преислера «копировальным». Сам же Прейслер совсем не рекомендует копировать свои рисунки. Наоборот, на протяжении двух книг он говорит о рисовании с натуры, о необходимости изучения анатомии, об использовании этих знаний при рисовании с живой модели.)

Метод преподавания рисованию, предложенный Сапожниковым, произвел переворот в учебно-воспитательной работе. Обучение рисованию во всех общеобразовательных учебных заведениях до выхода пособия Сапожникова проходило исключительно по книге Преислера, причем царило сплошное копирование с оригиналов. Рисованию с натуры не уделялось внимание.

Сапожников указывал, что лучшим средством изображения формы какого- либо предмета является метод ее упрощения в начальной стадии рисования. В начале ученик должен определить геометрическую основу формы предмета, а затем уже переходить к уточнению. «Одним из таких способов является способ разложения любого из видимых предметов на простейшие геометрические фигуры. »

По мнению Сапожникова, учитель должен не столько выправлять рисунок ученика, сколько объяснять его ошибку словесно.

Для достижения этой цели и служат методические модели. Модели у Сапожникова служат не для срисовывания, а для раскрытия закономерностей строения натуры. Они находятся рядом с натурой и помогают ученику разобраться в особенностях конструкции формы. Так, при рисовании гипсовой головы Сапожников предлагает пользоваться проволочной моделью.

Успех нового метода преподавания объяснялся тем, что он наглядно и просто раскрывал самые сложные моменты анализа формы предмета при помощи наглядных средств.

На протяжении всей истории развития методов преподавания рисунка опытные художники-педагоги всегда пользовались этим методом, совершенствуя и развивая его. Непопулярности этого метода в конце XIX — начале XX века способствовало то, что некоторые последователи геометрального метода ухитрились перевести его на копировальный, о чем мы уже говорили выше. Конечно, такой «метод» обучения был далек от подлинных задач искусства, и последователи натурального метода справедливо его критиковали.

В начале 20 века метод обучения рисованию А. П. Сапожникова, стали считать непригодным для общеобразовательных школ. Геометральныи метод преподавания рекомендовалось изъять из употребления и перейти на «свободное воспитание». Обучение изобразительной грамоте отвергалось, предлагалось лишь ознакомить детей с «приемами рисования».

Особенно бурные дискуссии вызвал вопрос о преимуществе геометрального и натурального методов преподавания. Академия, понимая методическую ценность геометрального метода и в то же время положительные стороны натурального метода, где рисование рассматривается в более широком общеобразовательном значении, решила не включаться в дискуссию и осталась в стороне. Что же касается пересмотра программ, то академия заявила, что ей это «не представляется целесообразным». Конечно, такая позиция Академии художеств не делала ей чести. Ведь это был институт искусств Росси, и он обязан был сказать свое авторитетное слово.

Между тем правильно используемый геометральныи метод всегда давал положительные результаты в овладении основами реалистического рисунка, и Академия художеств должна была помочь методистам общеобразовательных школ разобраться в этих вопросах, тем более что в этот период еще действовали педагогические курсы при академии, где активно пропагандировался геометральныи метод обучения рисунку. В архиве Академии художеств хранится большое количество письменных (курсовых) работ слушателей педагогических курсов, посвященных анализу преподавания И. Песталоцци, П. Шмида, братьев Дюпюи, А. Сапожникова и других.

Положительные моменты методики преподавания А.П. Сапожникова не потеряли своей значимости и в наше время. «Курс рисования» начинает со знакомства с различными линиями, затем углами, после чего идет освоение различных фигур. Прежде чем приступить к рисованию объемных предметов, Сапожников предлагает продемонстрировать учащимся с помощью специальных моделей законы перспективы, опять начиная с линии, Затем переходя к различным поверхностям и, наконец, к геометрическим телам.

Дата добавления: 2015-01-30 ; просмотров: 97 | Нарушение авторских прав

Источник