- Приход храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца сельского поселения Георгиевка Кинельской Епархии

- Поделиться:

- Поделки для воскресной школы к Пасхе: 1 комментарий

- Добавить комментарий Отменить ответ

- Храм в честь Святого великомученика Георгия Победоносца в селе Георгиевка

- Ваша помощь сайту и приходу

- Календарь — архив записей

- Поиск по сайту

- Рубрики сайта

- Великий Пост (подборка материалов сайта)

- Страстная седмица (подборка материалов сайта)

- Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Вход Господень в Иерусалим (подборка материалов сайта)

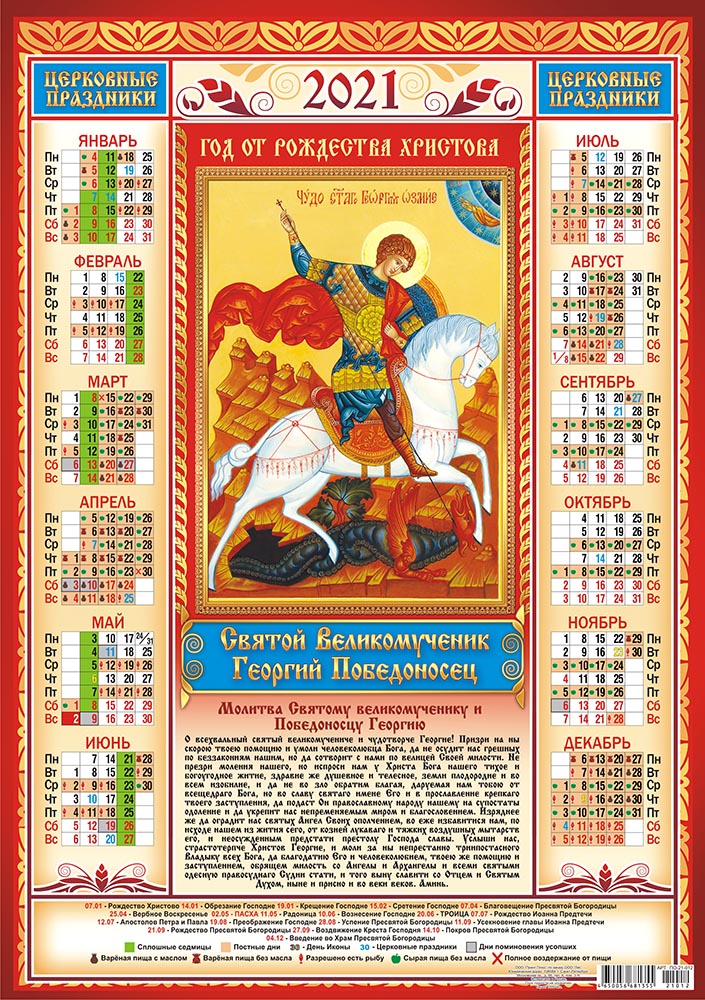

- Православный календарь

- Икона дня

- Преподобный Иа́ков Железноборовский

- Читаем Евангелие вместе с Церковью

- Встреча с Богом: Слово на Сретение Господне

- Подготовка к таинству святого Крещения

- Чтение житий святых Дмитрия Ростовского на каждый день

Приход храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца сельского поселения Георгиевка Кинельской Епархии

Приложение:

Поделиться:

Поделки для воскресной школы к Пасхе: 1 комментарий

Добавить комментарий Отменить ответ

Храм в честь Святого великомученика Георгия Победоносца в селе Георгиевка

Ваша помощь сайту и приходу

П равославный просветительский сайт нашего прихода является некоммерческим проектом. Для развития, расширения и совершенствования нам требуется финансовая поддержка. Если Вы обладаете возможностью поддержать нас, молитвенно просим вас не оставаться в стороне. Любая сумма, которую Вы сможете перечислить крайне важна для нас.

Д ополнительные способы пожертвований и платёжные реквизиты Вы найдёте здесь .

Календарь — архив записей

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « Мар | Май » | |||||

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Поиск по сайту

Рубрики сайта

Великий Пост (подборка материалов сайта)

Страстная седмица (подборка материалов сайта)

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Вход Господень в Иерусалим (подборка материалов сайта)

Православный календарь

Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского (ок. 68).

Прпп. Иакова Железноборовского (1442) и Иакова, сподвижника его (XV). Свт. Варсонофия, еп. Тверского (1576). Мчч. Прокесса и Мартиниана (ок. 67). Прп. Фармуфия (IV). Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита (IX). Свт. Каллиника Черникского (1868) (Румын.).

Сщмч. Николая Гаварина пресвитера (1938).

Литургия св. Иоанна Златоуста.

Евр., 333 зач. (от полу’), XII, 28 – XIII, 8.Ин., 39 зач., XI, 1–45.

На трапезе разрешается вкушение рыбной икры.

Служба только по Триоди. На утрене после 17-й кафизмы – «Ангельский собор» (совершается каждение всего храма), малая ектения, седален Триоди дважды. «Воскресение Христово видевше». На 9-й песни «Честнейшую» не поем. Славословие великое.

С этого дня «Честнейшую» не поется до понедельника Фоминой седмицы.

На литургии по входе: «Приидите, поклонимся. Спаси ны, Сыне Божий, во святых Дивен сый. ». Вместо Трисвятого – «Ели́цы во Христа крести́стеся. ». Вместо «Достойно» – ирмос 9-й песни канона «Чистую славно почтим. ». Отпуст утрени и литургии: «Христос, Истинный Бог наш. » – с упоминанием имени св. прав. Лазаря.

С этого дня Минея не употребляется до понедельника Фоминой седмицы, кроме служб великих святых.

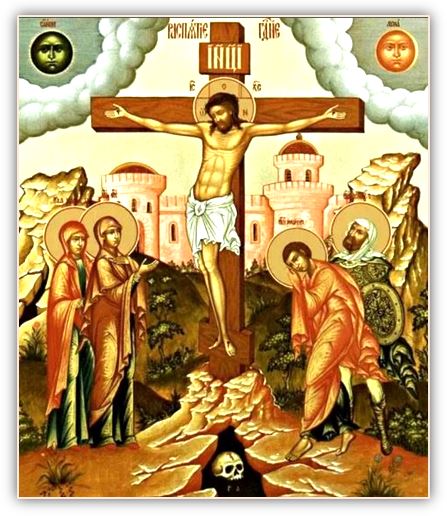

З дравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 24 апреля, в Лазареву субботу, Православная Церковь совершает празднование в честь воскрешения праведного Лазаря.

Лазарева суббота , – суббота перед Вербным воскресеньем; в этот день Православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл Своим другом.

Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, Иисус прослезился, говорится в Евангелии.

Из Писания мы знаем о том, что Христос плакал трижды в земной жизни. Сейчас это были слезы «о том, что Лазарь должен был умереть, потому что мир во зле лежит и всякий человек смертен из-за того, что грех владеет миром. Христос тут плакал о Своем друге Лазаре; и в более широком смысле – об этом ужасе: Бог дал всей твари вечную жизнь, а человек грехом ввел смерть, и вот светлый юноша Лазарь должен умереть, потому что когда-то грех вошел в мир». Так поясняет это митрополит Сурожский Антоний.

Христос велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон». Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.

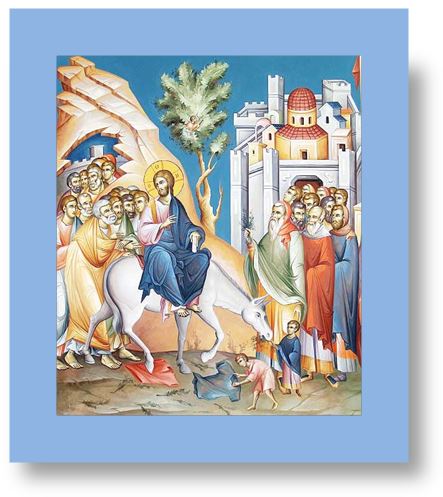

Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей встречали Его как царя. Они постилали на Его пути свои одежды и пальмовые ветви, символом которых в России являются вербы. Именно после чуда воскрешения Лазаря первосвященники приняли решение убить Иисуса.

Святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще тридцать лет – он был епископом на Кипре и проповедовал христианство. Мощи его были перенесены из Кипра в Царьград в IX веке, при Льве Мудром.

Во время Своей земной жизни Христос сотворил чудо воскрешения из мертвых трижды. Сначала Он воскресил сына наинской вдовицы, которого уже несли хоронить. Второе чудо воскрешения было совершено Господом над двенадцатилетней дочерью Иаира. И, наконец, третье чудо – воскрешение из мертвых Лазаря Четверодневного.

В тропаре (главном песнопении дня) Лазаревой субботы есть слова: «Общее воскресение прежде Твоея Страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря…» Это означает, что воскрешение Лазаря было сотворено ради уверения людей во всеобщем воскресении из мертвых.

Д орогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых:

сщмч. Антипы, епископа Пергама Асийского (ок. 68);

прпп. Иакова Железноборовского (1442) и Иакова Брылеевского, сподвижника его (XV);

свт. Варсонофия, епископа Тверского (1576);

мчч. Прокесса и Мартиниана (ок. 67);

прп. Фармуфия Египетского (IV);

прп. Иоанна Солунского (Фессалоникийского), ученика прп. Григория Декаполита (IX);

свт. Каллиника Черникского, епископа (1868) (Румын.);

сщмч. Николая Гаварина, пресвитера (1938).

В сех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезоименитства! Будьте Богом хранимы! Многая вам и благая лета!

Иеромонах Димитрий (Самойлов) ,

насельник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры

Икона дня

Преподобный Иа́ков Железноборовский

Дни памяти: 11 апреля, 5 мая (обретение мощей)

Преподобный Иаков Железноборовский

Скудны и недостаточны сведения о преподобном. До нашего времени дошли лишь известия, что преподобный Иаков, мирское имя которого не сохранилось в летописях (существует версия, что он был крещен Иоанном), родился в XIV столетии в благочестивой и весьма достаточной семье галичских дворян Амосовых. Глубокая и искренняя настроенность благочестивых людей того времени, к числу которых принадлежали родители Иакова, имела решающее влияние на весь его духовный склад.

Еще в самых юных летах отрок обнаружил особое стремление к благочестивой жизни. Как пишет А. Воскресенский, «оставляя свойственные его возрасту игры и забавы, он прежде всякого учения возгорается любовию к Богу, когда же, с достижением школьнаго возраста, изучает грамоту, – пред ним отрывается чудный, до того времени неведомый ему мир. Благочестивый отрок нашел пищу для ума и чистаго сердца своего в житиях святых; они интересовали, увлекали его. Здесь он видел полную правду, здесь созерцал высокий идеальный мир, к которому так рвется человеческое сердце. Под их влиянием в отроке развилось высокое духовное настроение, душа его всецело была устремлена к горнему небесному отечеству, он уже и теперь являлся как бы отрешившимся от обыденной жизни, будучи юным подвижником».

Необычный в юном отроке образ жизни отчасти тревожил его добродетельных родителей, не знавших, какой избранный сосуд благодатный готовится миру Божию в нем. «Чадо! – говорили они сыну, – для чего ты так изнуряешь себя в таких юных летах?» Но юный в летах, а опытный в духовной жизни и мудрости отрок кротко выслушивал замечания своих родителей и отвечал им: «Родители мои! Непонятны мне слова ваши. Много я читал Божественных книг, но нигде не встречал того, чтобы родители желали худого своим детям, а всегда лучшего. Что же может быть лучше для человека, как не получение Царства Небесного? Кто доброю своею жизнию угодил Богу, и отвергшись мира последовал Христу, те и от Него получили наследие Царства Небесного, почему и я стремлюсь подражать их подвигам». Удивлялись родители мудрым ответам отрока и в конце концов предоставили ему возможность идти тем путем, который он избрал для себя сам.

Лишившись рано своих родителей, после которых осталось значительное имение, Иаков без тени сожаления роздал его нуждающимся в благовременной помощи. «Для него ясна была цель его жизни, давно им намеченная, к которой он стремился всем существом своим. Цель эта была – иночество. Просвещенный житиями святых Божих человеков, увлеченный высотою их жизни – добродетелей и подвигов, он сознавал, что, приступая к работанию Господу на этом поприще, ему необходим благонадежный, мудрый и многоопытный руководитель-наставник, который мог бы привести его к дверям Царствия Божия и ввести в ограду небесную.

И Господь послал ему такого наставника. Как светлое лучезарное светило в то время сиял своими великими добродетелями и обилием живших в нем чрезвычайных даров благодатных великий авва Cepгий, в дебрях Радонежских создавший свою обитель. Это была поистине школа Христова, в которой под руководством своего отца и наставника воспитывался целый сонм чудных подвижников, отрешившихся от всяких земных попечений и стремившихся к обогащению душ своих сокровищами неветшающими, негиблемыми. К сему-то великому отцу иночествующих и пришел осиротевший, добровольно ради Христа обнищавший, пламенно стремившийся к достижению совершенства духовнаго благоговейный юноша, повергшийся к стопам Богоноснаго и моливший о сопричислении себя к его избранному стаду».

Предание говорит нам, что, пройдя под руководством преподобного Сергия Радонежского школу иноческого послушания и с благословения великого аввы Сергия, Иаков удаляется из его обители для ведения монашествующей жизни в безмолвии. Влекомый понятной любовью к родному Галичу, продвигаясь глухими лесами далее и далее к северу, преподобный Иаков достигает, наконец, затерявшегося в глубине многовекового лесного бора незначительного селения Железный Борок в 40 верстах от Галича, получившего свое название от залежей железной руды, здесь находившихся, разработкой которой и занимались местные жители.

«Утомленный путник решается отдохнуть вблизи него, выбрав себе удобное место на левом берегу лесной речки Тебзы, с тем, чтобы потом продолжать свой путь. Но не так судил Господь. Едва сладкий сон смежил усталыя его очи, как яркое блистание чуднаго небеснаго света озарило то место, где он лежал. Глубоко внимательный ко всему с ним случающемуся в жизни, преподобный с чувством глубокаго благоговения уразумел в только что бывшем ему видении знамение особеннаго благоволения Божия к этому месту».

На месте чудного видения он водрузил Крест Христов и, испросив разрешения у жителей ближайшего селения Борок, собственными руками срубил и устроил себе малую тесную келлию, в которой и поселился для пустынных подвигов. Одному Богу ведомы его духовные подвиги, о которых лишь отчасти свидетельствуют сохранившиеся до нашего времени его железные вериги и тяжелый крест, которые он возлагал на себя во изнеможение плоти и спасения духа. Кроме того, памятником его тяжких телесных трудов служат существующие и в настоящее время два довольно больших пруда. До недавнего времени существовал и колодец, выкопанный его руками. Находящееся в 15 верстах от монастыря Святое озеро также приписывается преданием трудам преподобного.

Но безмолвное житие преподобного Иакова скоро было нарушено людьми, начавшими приходить в безмолвную пустыню подвижника, чтобы получить его благословение и испросить его молитв о себе и своих близких. Преподобный Иаков после нескольких бесплодных попыток остановить народное к нему стремление, видя в совершающихся событиях волю Божию, не дерзнул пререкать ей и стал беспрепятственно принимать к себе всех, искавших его духовной помощи. Таким образом составилось малое иноческое братство, жившее в отдельных малых келлиях, более или менее удаленных одна от другой. И только в известное время пустынножители соединялись на общественную молитву и на общие работы послушания, состоявшие, главным образом, в расчистке леса и приспособлении расчищенных мест для пашни.

Преподобный Иаков имел над этим иноческим братством исключительное влияние. Нравственное воздействие его на своих сподвижников было велико и благотворно: недаром же люди оставляли дома и семейства свои, недаром иноки уходили из благоустроенных монастырей в пустыню к молодому подвижнику, богатому духовною нищетою и крепкою верою в Бога и его Промысл.

Пустынное братство с каждым днем умножалось в количестве. Не доставало ему только храма Божия, чтобы быть настоящей иноческой обителью. Тогда преп. Иаков отправился в Москву, где около 1390 года от митрополита Киприана получил чин иеромонаха и грамоту на строительство храма.

И через короткое время выросла в до того времени глухой лесной чаще небольшая деревянная церковь Рождества Святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Совершив это главное и безотлагательно необходимое для своего юного братства дело, преподобный учредил для братии общежитие, заповедуя им ничего не называть своим, но все иметь общим.

Великие подвиги самоумерщвления, самопроизвольной нищеты, чистота сердца, непрестанная пламенная молитва и возношение ума и сердца к Богу сделали из преподобного Иакова великий сосуд благодати. Искренний и верный раб своего владыки Христа, он удостаивается от Него великих благодатных даров: силы и власти над демонами, чудной прозорливости и дара чудотворений.

В 1415 году, в период царствования великого князя Василия Дмитриевича, сына святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобный Иаков посетил Москву, где узнал о том, что супруга Василия Дмитриевича великая княгиня София Витовтовна находилась при смерти перед родами. Великий князь Московский просил преподобного помолиться о здравии супруги. Иаков отпустил посланцев государя со словами: «Пусть молится Богу и Пречистой Матери Его, а о княгине пусть не скорбит; будет она здорова и в нынешний же вечер родит ему наследника».

Предсказание исполнилось, после чего признательный великий князь щедро одарил обитель преподобного Иакова вотчинами, угодьями и разными вкладами, чем и обеспечил дальнейшее ее существование.

В 1420 г. вся Костромская область подверглась моровой язве и страшному голоду. Смертность была так велика, что летописцы определяют ее кратким и ужасающим выражением: «поля остались несжатыми», так как заботиться об этом было уже некому. В эту тяжелую годину общественного бедствия преп. Иаков широко открыл врата своей обители для всех бедствующих, устремившихся к нему не только из ближних, но из весьма отдаленных мест. И всякий приходивший сюда встречал со стороны сострадательного подвижника и горячо участливое к себе отношение, и так ему необходимую в данный момент вещественную помощь. В том именно великая нравственная заслуга преподобного, что в минуту безысходной беды он своим словом утешения вливал надежду в истерзанные сердца близких к отчаянию.

Вскоре и самой Железноборовской обители суждено было испить чашу бедствия. В 1429 г. казанские татары, напав на Кострому, сожгли ее, разграбили, перебили многих жителей и многих несчастных увели в плен. Один из отрядов проник и в глухую местность, где расположена была обитель преподобного Иакова. Сам преподобный и братия удалились вглубь лесного бора. Когда опасность миновала, и иноки возвратились на прежнее место, то вместо благоустроенной обители они увидели здесь картину полного разрушения. Необходимо было снова созидать то, что некогда было сделано с великим трудом. И бесприютные иноки под водительством своего преп. первоначальника немедленно приступили к восстановлению сожженных варварами зданий.

Первая половина XV века омрачилась для русских людей длительной междоусобицей за великокняжеский престол. В 1425 году скончался Московский князь Василий Дмитриевич, на престол вступил его сын Василий Васильевич (Василий II Темный), рождение которого было в свое время предсказано преподобным. Святитель Московский Фотий поддерживал нового великого князя, желая упрочить и новую форму престолонаследия – не от старшего брата к младшему, а от отца к сыну. Брат же покойного Василия Дмитриевича, Галичский князь Юрий Шемяка, претендовавший на великое княжение по старому способу престолонаследия, вместе со своими сыновьями начал борьбу за московское княжение. Поскольку дорога из Москвы в Галич пролегала через Борок, обитель преподобного Иакова оказалась в гуще событий этой усобицы.

В 1433 году Юрий Шемяка, нарушив заключенный с великим князем клятвенный мир, захватил Москву. Василий Васильевич бежал в Кострому. Пребывая в Костромских пределах, великий князь Василий неоднократно посещал Железноборовскую обитель, находя для себя в беседах с преподобным Иаковом утешение и душевную пользу. В одно из посещений великий князь отдал преподобному свою кольчугу. Снимая ее с себя, он тем показал, что уже не на свои силы полагается, а на помощь свыше по молитвам преподобного.

Незадолго до кончины преподобный Иаков принял сан игумена Железноборовского монастыря, предположительно, от святого митрополита Московского и всея Руси Ионы. По одной версии, после многих лет совместных подвигов иноки просили преподобного Иакова быть их игуменом. Он смиренно покорился их просьбе и, будучи уже в преклонных летах, поехал в Москву, где был облечен священным саном. Вскоре после возвращения он почил 11 апреля 1442 года.

Другая версия датой смерти преподобного Иакова называет 1451 год. Святитель Иона, желая прекратить междоусобицу, в сопровождении собора святителей и целого войска в 1448 г. ходил в Галич для увещания преступного Шемяки. По пути он посещал Железноборовский монастырь и, согласно этой версии, посвятил преподобного в игуменский сан.

Дата смерти 11 апреля 1442 г. считается сейчас наиболее вероятной и указана в большинстве источников о жизни святого Иакова и в церковном календаре.

Впав в предсмертную болезнь и чувствуя близость кончины, преподобный Иаков назначил братии игуменом одного из своих учеников – Досифея.

С умилением братия слушала последние поучительные слова своего наставника и, припавши к нему, со слезами просила у него прощения и всегдашнего покровительства своей обители. «Хотя и разлучаешься с нами телом, будь близок к нам духом», – говорили иноки. «Бог не оставит вас, дети мои, и место сие, – отвечал преподобный и, вздохнув, продолжил: – Дети мои! Входите в живот узким путем и прискорбным, а пространный путь вводит в погибель».

Приобщившись Святых Таин и преподав братии благословение, святой предал свою душу Богу. Тело его было погребено в основанной им обители. На гробницу преподобного положили его каменный крест и вериги – свидетельство молитвенных подвигов.

Спустя 156 лет по кончине преподобного Иакова смиренный Железноборовский игумен Иосиф собирает существовавшие краткие записи и устные предания и дает верующим свой добросовестный труд, носящий на себе печать ясной достоверности и чуждый примеси фантастических прикрас. С тех пор житие преподобного Иакова, писаное Иосифом, настоятельствовавшим здесь в 1598–99 годах, сделалось настольною книгой для почитателей священной памяти преподобного, хотя всенародная вера в него получила непререкаемое подтверждение гораздо позднее, а именно, 5 мая 1613 года, когда были открываемы и свидетельствуемы нетленные мощи угодника Христова.

Тропарь преподобному Иакову Железноборовскому

Небе́снаго жела́я,/ земна́я возненави́дел еси́/ и, взем крест свой, после́довал еси́ Христу́/ и от Него́ прие́м дарова́ния чуде́с,/ исцеля́ти неду́жныя;/ но, я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ испроси́ правосла́вным христиа́ном здра́вие и спасе́ние,/ на враги́ же побе́ду/ и не забу́ди, посеща́я чад свои́х,/ припа́дающих к цельбоно́сному гро́бу твоему́,// Иа́кове, преподо́бне о́тче наш.

Перевод: Желая Небесного, ты отвратился от всего земного и, взяв крест свой, последовал за Христом и от Него принял дар чудотворений, исцеления больных. Но, как имеющий право обращаться ко Святой Троице, испроси для православных христиан здоровье и спасение, победу над врагами и не оставь детей своих, обращая внимание на всех, припадающих к подающему исцеления гробу твоему, Иаков, преподобный отче наш.

Кондак преподобному Иакову Железноборовскому

Серде́чная о́чи, досточу́дне, ко Го́споду впери́в/ и теле́сныя стра́сти из ко́рене исторга́я,/ неболе́зненную жизнь в боле́знех восприя́л еси́, преподо́бне,/ боле́знем же лю́тым дае́ши исцеле́ние прося́щим с ве́рою у тебе́,/ те́мже мо́лим тя, досточу́дне,/ исцели́ на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя, да зове́м ти:// ра́дуйся, Иа́кове Богому́дре, о́тче наш.

Перевод: Очи сердечные, достойный удивления, устремив ко Господу и с корнем исторгая телесные страсти ты провел безболезненную жизнь в болезнях, преподобный, просящим у тебя с верой даешь исцеление мучительных болезней, потому молим тебя, достойный удивления, исцели наши болезни душевные и телесные, да взываем к тебе: «Радуйся, Иаков, умудренный Богом, отче наш».

Молитва преподобному Иакову Железноборовскому

О, преподо́бне и Богому́дре о́тче наш Иа́кове! Ве́мы, я́ко с ли́ки А́нгельскими и все́ми святы́ми предстои́ши при́сно Престо́лу Го́спода Вседержи́теля и ве́лие и́маши к Нему́ дерзнове́ние моли́тися о всех, с ве́рою и умиле́нными слеза́ми в по́мощь тя призыва́ющих. Не премолчи́ у́бо, вопия́ за ны, недосто́йныя, ко Го́споду Бо́гу, да отврати́т гнев Свой, пра́ведно за беззако́ния на́ша на ны дви́жимый, и да изба́вимся от вся́ких скорбе́й, бед же и напа́стей и злых обстоя́ний и благоче́стно поживе́м в ны́нешнем ве́це, ходя́ще в за́поведех и оправда́ниих Госпо́дних непоро́чно. О, преблаже́нне и боголюбе́зне о́тче наш Иа́кове! Умоли́ Го́спода, да не оскуде́ют в стране́ на́шей и́стинные ревни́тели и́ноческаго жития́ и подража́тели свято́му и богоуго́дному житию́ твоему́; сохрани́ предста́тельством твои́м к Бо́гу страну́ на́шу от огня́, гла́да, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и от вся́каго зла и всем с ве́рою и любо́вию притека́ющим к тебе́ испроси́ у Го́спода Бо́га грехо́в проще́ние, телесе́м здра́вие, исправле́ние грехо́внаго жития́ и ве́чное спасе́ние, да с тобо́ю и все́ми святы́ми сподо́бимся прославля́ти в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читаем Евангелие вместе с Церковью

З дравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в Лазареву субботу, за богослужением вспоминается чудо воскрешения праведного Лазаря и читается Евангелие от Иоанна (Ин. 11, 1–45).

11.1. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.

11.2. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими.

11.3. Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен.

11.4. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий.

11.5. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря.

11.6. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился.

11.7. После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею.

11.8. Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?

11.9. Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего;

11.10. а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним.

11.11. Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его.

11.12. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет.

11.13. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном.

11.14. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер;

11.15. и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему.

11.16. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним.

11.17. Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.

11.18. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати;

11.19. и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их.

11.20. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома.

11.21. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.

11.22. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.

11.23. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой.

11.24. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день.

11.25. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.

11.26. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?

11.27. Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.

11.28. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя.

11.29. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему.

11.30. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа.

11.31. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб – плакать там.

11.32. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.

11.33. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился

11.34. и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри.

11.35. Иисус прослезился.

11.36. Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его.

11.37. А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?

11.38. Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.

11.39. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе.

11.40. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?

11.41. Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.

11.42. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.

11.43. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.

11.44. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.

11.45. Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.

(Ин. 11, 1–45)

В о время Своего пребывания в Перее Господь получил известие о болезни любимого Им друга Лазаря, жившего в Вифании со своими сестрами Марфой и Марией. Это семейство было особенно близко Господу, и Он, бывая в Иерусалиме, вероятно, часто посещал их дом, чтобы отдохнуть там от шума постоянно следовавшей за ним толпы и лукавых вопросов книжников и фарисеев.

Н о, получив из Вифании весть о болезни Лазаря, Господь оставался на том же месте еще в течение двух дней, сказав: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий (Ин. 11, 4). Христос знал, что Лазарь умрет, и намерен был воскресить его.

В изантийский богослов XII века Евфимий Зигабен поясняет: «Чтобы утешить сестер, Иисус Христос послал им вышеприведенный ответ, но Сам оставался на месте, пока не умер и не был погребен Лазарь, чтобы никто не мог сказать, что Он воскресил не умершего, а находящегося в крепком сне, изнеможении или исступлении».

К огда Господь пришел в Вифанию, то сказал Марфе: воскреснет брат твой (Ин. 11, 23), – добавив также следующие слова: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет (Ин. 11, 25).

Х ристу предстояло совершение величайшего чуда, которым Он желал обратить к Себе сердца еще не уверовавших в Него и дать возможность Своим врагам одуматься и раскаяться.

П одойдя ко гробу Лазаря, то есть к пещере, вход в которую был заложен камнем, Спаситель приказал убрать камень. В теплом климате Палестины разложение тел начиналось очень скоро после смерти, вследствие чего иудеи хоронили умерших в день смерти.

Н а четвертый же день после смерти разложение должно было достигнуть такой степени, что даже верующая Марфа начала сомневаться в возможности воскрешения Лазаря. И потому она робко заметила: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе (Ин. 11, 39).

Х ристос же, напоминая Марфе прежде сказанное, спросил: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию? (Ин. 11, 40).

К огда камень был убран, Господь, желая показать, что Он творит чудеса в силу Своего полного единства с Богом Отцом, возвел Свои очи к небу и сказал: Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня (Ин. 11, 41).

Д уша Лазаря возвратилась в тело его, и Господь, подойдя ближе ко входу в пещеру, громким голосом воззвал: Лазарь! Иди вон! (Ин. 11, 43), то есть «выходи».

И на глазах многолюдной толпы свершилось чудо: человек, тело которого уже разлагалось, встал из гроба, обвитый погребальными пеленами, с обвязанной платком головой. К чуду воскрешения присоединилось еще одно: связанный по рукам и ногам погребальными пеленами, Лазарь смог сам выйти из пещеры, после чего Господь повелел развязать его.

Н ам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что чудо воскрешения Лазаря и его выход из гроба являют собой освобождение человека от уз смерти и уверение во всеобщем воскресении и вечной жизни во Христе.

П омогай нам в этом Господь!

Иеромонах Пимен (Шевченко)

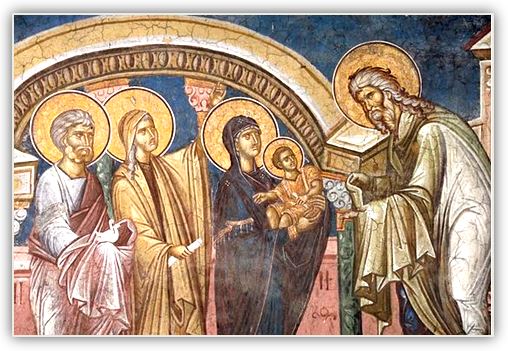

Встреча с Богом: Слово на Сретение Господне

Иеромонах Игнатий (Шестаков)

М ного встреч происходит у человека в жизни. Он встречает свою любовь, хороших друзей. И всякая встреча меняет его жизнь и наполняет ее новым смыслом. Но самая главная встреча, которая должна произойти, – это встреча с Богом.

( MP3 файл . Продолжительность 4:08 мин . Размер 2 Mb )

Подготовка к таинству святого Крещения

В разделе «Подготовка ко Крещению» сайта » Воскресная школа: on-line курсы » протоиерея Андрея Федосова, руководителя отдела образования и катехизации Кинельской Епархии собрана информация, которая будет полезна тем кто сам собирается принять Крещение, либо хочет окрестить своего ребенка или стать крестным родителем.

Р аздел состоит из пяти огласительных бесед, в которых раскрывается содержание православного вероучения в рамках Символа Веры, объясняется последовательность и смысл обрядов, совершаемых при Крещении и даются ответы на распространенные вопросы связанные с этим Таинством. Каждая беседа сопровождается дополнительными материалами, ссылками на источники, рекомендованную литературу и интернет-ресурсы.

О гласительные беседы курса представлены в виде текстов, аудиофайлов и видео.

Темы курса:

Приложения:

Чтение житий святых Дмитрия Ростовского на каждый день

Жития святых на январь

Жития святых на февраль

Жития святых на март

Жития святых на апрель

Жития святых на май

Жития святых на июнь

Жития святых на июль

Жития святых на август

Жития святых на сентябрь

Жития святых на октябрь

Жития святых на ноябрь

Жития святых на декабрь

Источник