Призма для рисования с натуры

§ 15. Рисование с натуры призмы, шара, пирамиды

Геометрическим телом, по форме схожим с кубом, является четырехгранная (прямоугольная) призма, у которой верхнее и нижнее основания имеют квадратную форму. Рисовать прямоугольную призму с натуры немного сложнее, чем куб. У призмы боковые грани прямоугольные, поэтому рисунок приходится компоновать по вертикали листа бумаги. Принципы рисования, заключающиеся в правилах композиции рисунка, закономерностях перспективы, передаче объемно-пространственной формы предмета средствами светотеневой моделировки, распространяются также и на изображение четырехгранной призмы.

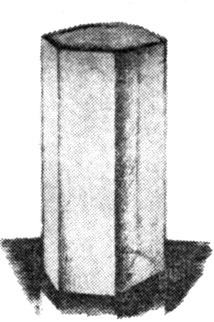

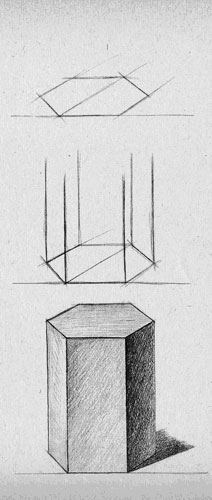

Сложность задачи в рисовании с натуры геометрических тел связана с изображением шестиугольной призмы. Принцип построения конструкции формы этой призмы такой же, несмотря на увеличение числа ребер. И здесь надо видеть гипсовую модель тела как бы прозрачной и изобразить каркас. Уточнение пропорций и обязательное соблюдение правил перспективы предшествуют выявлению объемности предмета с помощью светотени. Особенностью светотеневой моделировки поверхности шестигранной и любой другой многогранной призмы служит постепенность тональных переходов (рис. 19).

Рис. 19

Постепенное усложнение задач в рисовании геометрических тел оказывает несомненную пользу в освоении техники штриховки (тушевки). Наряду с овладением принципами светотеневой моделировки поверхности изображения у рисующих закрепляются навыки в технике нанесения штрихов. Именно поэтому рисование шара более всего подтверждает выработанное умение изображать в рисунке освещенную объемную форму.

Построение шара начинают с компоновки его силуэта на бумаге, после чего отмечают место соприкосновения модели тела с плоскостью подставки, проведя к этой точке вертикальную линию, служащую одновременно и осью, и диаметром шара (рис. 20). Затем через середину вертикали проводят горизонтальную ось и под прямым углом друг к другу две наклонные. Размеры всех линий должны быть равны размеру диаметра шара. Разумеется, размеры в рисовании определяют только на глаз, т. е. без применения каких-либо инструментов типа линейки или циркуля. Соединив прямыми линиями все концы диаметров, получают восьмиугольник, благодаря которому легче провести плавную замкнутую кривую — границу шара. Нарисовав границу шара, следует наметить круглую часть самого светлого места, затем серповидную форму тени и т. д. Разнообразными штрихами показывают тень и полутень, выявляя в изображении объемность. Сравнивая рисунок с натурой, доводят работу до конца.

Рис. 20

Рис. 21

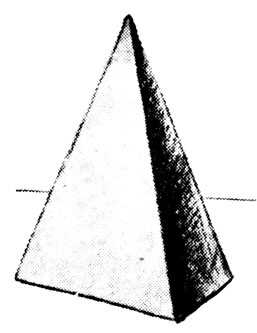

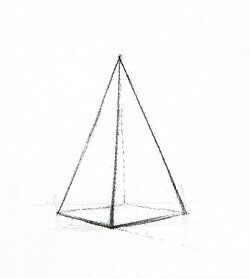

Как и все предыдущие задания, изображение с натуры нового геометрического тела — пирамиды — начинают с композиции рисунка. Для натуры следует взять гипсовую модель пирамиды с треугольным основанием.

Построение пирамиды лучше начать с проведения осевой линии, но прежде намечают общую форму предмета (рис. 21). Вновь необходимо вспомнить основы линейной перспективы, позволяющие правильно нарисовать треугольное основание, из центра которого к вершине направлена ось. Затем углы основания соединяют с верхним концом оси (вершиной) наклонными прямыми, получая изображение каркаса пирамиды. Нужно все время сравнивать рисунок с натурой. Чтобы правильно нарисовать какой-либо предмет с натуры, его необходимо зрительно изучить, ибо общего впечатления о нем недостаточно. Сравнение рисунка с натурой позволяет видеть форму и размер предмета, а при светотеневой моделировке изображения еще и такое свойство, как материальность, что заставляет применять разнообразную технику работы штрихом.

Завершающей стадией работы над рисунком пирамиды является обобщение.

Нарисуйте по памяти треугольную пирамиду и шестиугольную призму со светотеневой моделировкой объема.

Источник

2. Урок рисования призмы.

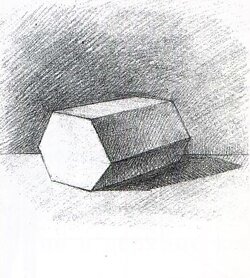

Рисунок призмы ведется по аналогии с рисунком куба, то есть рисовать эту призму следует по принципу предыдущего урока рисования куба. Само занятие – урок рисования куба карандашом, можно посмотреть здесь. Однако отсутствие в ее основании прямых углов заставляет рисующего подойти по новому, как к построению формы, так и к тональному ее решению.

Рисовать призму надо карандашом без фона, и выставить свет так, чтобы она освещалась с одной стороны, например, слева. Часть ее граней должна находиться в свету, часть – в тени.

На курсах рисования художественной школы New Art Intention начинающие художники, чтобы правильно научиться рисовать и отобразить предмет в пространстве холста, рассматривают все предметы, как «прозрачные». Для рисования призмы мы воспользуемся этим же методом. Рисовать, оптимально, следует на ватмане формата А3 карандашом ТМ (HB) мягкости.

Рисуем призму.

Прежде всего, начиная строить форму, необходимо мысленно отметить ближайшую к глазу часть призмы, как то делалось раньше (на уроке рисования куба), но от этой точки определять не углы, а прямую, связывающую центр основания шестигранника с противоположным углом. Когда искомая прямая будет помечена, художник может начать искать углы, определяющие направление ребер основания. Следующий этап рисования начинается после того, как найдено основание. Вместе с ближайшим ребром призмы рисовальщик восстанавливает ее высоту, проведенную через центр основания, а затем, исходя из размеров ребра основания и размера высоты, строит верхнюю часть призмы совершенно так же, как это делалось в кубе. Рисовать следует очень легко, почти не нажимая на карандаш, с тем, чтобы в дальнейшем все построение формы не мешало определению светотени.

Существенно усложняется и светотеневое выявление граней. Рисуя плоскости, не получающие прямых лучей света, необходимо сразу же найти самую темную и самую светлую грани призмы и, кроме того в каждой отдельной грани отметить более темные и более светлые части. Проделать это нужно для того, чтобы форма призмы сразу же приобрела большее сходство с натурой. Такое сходство дает возможность конкретнее вести работу над построением призмы тоном. Сравнивая, сопоставляя, проверяя все время рисунок по натуре, художник увидит, что самая темная часть модели будет занимать место в середине теневой части, на пересечении двух ребер, как и самая светлая часть окажется на границе с гранью, находящейся в полутоне.

Особое значение в рисовании призмы имеет последний этап – обобщение рисунка, приведение его к той зрительной целостности, которая характеризует форму модели в натуре. Здесь надо внимательно сравнивать рисунок с натурой, стараться обобщить тональный разнобой, приводя изображение к полному единству.

В нашей художественной школе New Art Intention рисование простейших геометрических тел начинается сразу, на первых уроках рисования карандашом. Рисование для начинающих поставлено таким образом, что работа по рисунку моделей проходит «по кругу» и каждый успевает нарисовать несколько ракурсов геометрических тел. Хотелось, чтобы и вы, проделали то же самое, усложнив задание. Например, призму можно положить на бок под острым углом к рисующему. Тогда на модели появиться явное перспективное сокращение, и, тем сложней и интересней будет ее рисовать.

Источник

Призма для рисования с натуры

Портал для творческих людей OksanaS200974@mail.ru 8-908-796-75-65 / 8-913-652-36-50

Art gallery

Школа искусств

Omsk life

Поиск по сайту

Самое читаемое.

Мы в контакте

Рисование призмы

Продолжая рассматривать принципы построения конструкции объемных тел, необходимо ознакомиться с изображением геометрических форм гранных предметов (трехгранная и шестигранная призмы).

Трехгранная призма характеризуется шестью точками пространственных углов оснований и тремя линиями ребер. Ось призмы определяется линиями, проведенными от пространственных углов оснований перпендикулярно к ее противоположным сторонам. Из точек их пересечения проводят вертикальную линию, которая и будет осью призмы. При построении трехгранной призмы необходимо правильно выбрать точку зрения. Предмет должен быть изображен таким образом, чтобы он выглядел трехмерным, с двумя видимыми плоскостями и передним ребром, несколько смещенным в сторону. Трехгранная призма при таком повороте будет наиболее выразительна, объемна и целесообразна при условии, что предмет расположен в оптимальном перспективном ракурсе.

Большие трудности испытывают при определении величин отрезков граней в перспективном ракурсе на основании призмы. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется использовать дополнительную окружность (в плане, вид сверху), на которой, в соответствии с видимым положением предмета, точно определяются пространственные углы основания призмы. Таким образом, для правильного изображения призматических форм необходимо построить цилиндрическую схему с последующим построением в ней гранных форм.

Точно определив на круге видимое положение точек пространственных углов основания призмы, перенесите их на эллипс. Для определения ее верхнего, основания следует повторить рисунок эллипса, после чего, соединяя вертикальными линиями ребер пространственные точки оснований, получают построение изображения трехгранной призмы. На перспективном изображении призмы окружность (эллипс) нижнего основания должна быть несколько шире верхней.

Производя построение предмета на плоскости, следует строго соблюдать пропорции и перспективу. Для большей выразительности ее объемно-пространственной характеристики следует выделить ближние края формы более контрастными линиями, ослабляя и смягчая их по мере удаления. Во время продолжительного, многочасового занятия рисунком можно постепенно избавиться от всех вспомогательных линий. Рисунок в процессе построения следует выполнять легким нажимом карандаша на бумагу, с тем, чтобы по мере уточнения изображения можно было корректировать и удалять ненужное.

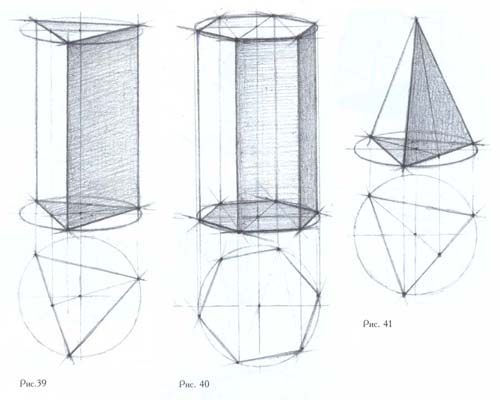

Последовательность рисования шестигранной призмы

Первый этап. Определяется размер шестигранника, его основные пропорции, перспективное положение.

Второй этап. Осуществляется подробный анализ конструктивного построения. Его рекомендуется начать с передней стенки шестигранника. Затем аналогично передней стенке шестигранника строится его задняя стенка. На этой стадии построения рекомендуется форму шестигранной призмы рисовать «насквозь».

Третий этап. Осуществляется светотеневая моделировка формы шестигранника. Просматриваются ее закономерности в зависимости от места источника света и наклона плоскости к этому источнику: передняя плоскость самая светлая, по верхней грани проходит скользящий свет (легкий полутон), боковая грань — густой полутон, нижняя грань — тень с рефлексом, самый темный тон — падающая тень. Обобщение и завершение работы.

Шестигранная призма характеризуется двенадцатью точками пространственных углов основания и шестью линиями ребер. Ее ось определяется линиями , проведенными от противоположных пространственных углов основания, где точка их пересечения будет центром, через который проходит ось призмы. Для правильного определения ее пространственных углов, так же, как и при построении трехгранной призмы, необходимо начинать работу с построения эллипса и окружности под ним. В соответствии с видимым положением предмета при данной точке зрения следует правильно определить на окружности точки пространственных углов правильного шестигранника. Необходимо обратить внимание на поворот призмы, не следует рисовать шестигранную призму при симметричном расположении ее плоскостей. Поэтому при выборе места рисования нужно сесть так, чтобы предмет выглядел наиболее выразительно, объемно, как, например, показано на рис.40.

Перспективное построение шестигранной призмы производят тем же способом, как и при изображении трехгранной призмы. Сложность состоит в правильном определении с видимого положения перспективно сокращенных граней, их пропорциональных отношений. В этом случае также следует пользоваться вспомогательной окружностью в плане у нижнего основания призмы, как показано на рис.40. Построив окружность основания призмы, нужно определить шесть пространственных углов по окружности. При этом важно правильно отложить равные отрезки с учетом поворота призмы, т.е. с видимого положения. Соединяя точки легкими линиями , необходимо проследить за параллельностью противоположных сторон. Получив точки пространственных углов основания, так же, как и в первом случае, следует перенести их на нижнее основание эллипса. Необходимо отметить, что при переносе пространственных углов на основание эллипса учитывают перспективное сокращение его дальней половины, хотя эти изменения и несущественны. Главное, не допустить обратной перспективы .

Соединив линиями все точки на основаниях, приступают к проверке выполненных работ. Замеченные ошибки, не откладывая, исправляют. В целях достижения наибольшей выразительности изображения пространственной формы нужно ближние вертикальные и горизонтальные линии ребер усилить, а дальние — ослабить. При необходимости продолжения работы над рисунком следует избавиться от вспомогательных линий построения при помощи ластика.

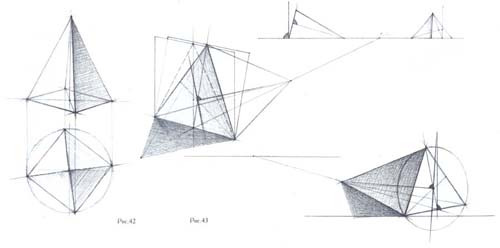

Трехгранная пирамида (рис.41) характеризуется тремя точками пространственных углов основания, точкой вершины и шестью линиями ребер.

Для правильного изображения пирамиды рисунок следует начинать с построения ее основания, что аналогично построению призматической формы . Соединив точки пространственных углов основания линиями , необходимо найти конструктивную ось пирамиды и точку ее вершины.

Положение конструктивной оси определяется линиями , проведенными от пространственных углов основания перпендикулярно к его сторонам. От точки пересечения проводят вертикальную линию . Затем необходимо определить положение точки вершины пирамиды на осевой линии , что осуществляется в соответствии с пропорциональной величиной высоты натурной модели. После чего следует соединить вершину с пространственными углами основания.

Последовательность рисования п ирамиды

- Первый этап. Определяется величина пирамиды и ее пространственное положение, основные пропорции пирамиды, степень разворота ее граней.

Второй этап. Осуществляется анализ строения пирамиды. Его рекомендуется начать с основания пирамиды — квадрата. В данном положении этот квадрат рисуется в перспективе. Затем определяется место вершины пирамиды. Из центра основания пирамиды, который находится на пересечении ди агоналей, проводится вертикаль. Из вершины проводятся прямые до углов основания пирамиды. Эти прямые образуют грани пирамиды. На этом этапе работы можно легко проштриховать теневую сторону пирамиды.

Третий этап. Тоновая моделировка формы с выявлением объема. Самая светлая у пирамиды передняя грань, боковая находится в тени, справа расположена падающая тень.

Четырехгранная пирамида (рис.42), в отличие от трехгранной, характеризуется четырьмя точками пространственных углов основания, точкой вершины и восемью линиями ребер. Конструктивная ось пирамиды, аналогично трехгранной, определяется соединением линиями их противоположных пространственных углов. Из точки пересечения проводят вертикальную (осевую) линию, на которой должна быть обозначена точка вершины пирамиды. При построении пирамиды в горизонтальном положении следует обратить внимание на положение оси пирамиды по отношению к центру ее основания (рис. 43). При этом плоскость основания пирамиды по отношению к ее конструктивной оси должна находиться строго под прямым углом, то есть перпендикулярно, независимо от положения предмета при данной точке зрения. Структура строения тела также остается неизменной.

Добавить комментарий

Использование материалов сайта «Шедевры Омска», только при наличии активной ссылки на сайт.

© 2011/2021 — Шедевры Омска. Все права защищены.

Источник

Первый этап. Определяется размер шестигранника, его основные пропорции, перспективное положение.

Первый этап. Определяется размер шестигранника, его основные пропорции, перспективное положение. Второй этап. Осуществляется подробный анализ конструктивного построения. Его рекомендуется начать с передней стенки шестигранника. Затем аналогично передней стенке шестигранника строится его задняя стенка. На этой стадии построения рекомендуется форму шестигранной призмы рисовать «насквозь».

Второй этап. Осуществляется подробный анализ конструктивного построения. Его рекомендуется начать с передней стенки шестигранника. Затем аналогично передней стенке шестигранника строится его задняя стенка. На этой стадии построения рекомендуется форму шестигранной призмы рисовать «насквозь». Третий этап. Осуществляется светотеневая моделировка формы шестигранника. Просматриваются ее закономерности в зависимости от места источника света и наклона плоскости к этому источнику: передняя плоскость самая светлая, по верхней грани проходит скользящий свет (легкий полутон), боковая грань — густой полутон, нижняя грань — тень с рефлексом, самый темный тон — падающая тень. Обобщение и завершение работы.

Третий этап. Осуществляется светотеневая моделировка формы шестигранника. Просматриваются ее закономерности в зависимости от места источника света и наклона плоскости к этому источнику: передняя плоскость самая светлая, по верхней грани проходит скользящий свет (легкий полутон), боковая грань — густой полутон, нижняя грань — тень с рефлексом, самый темный тон — падающая тень. Обобщение и завершение работы.

Второй этап. Осуществляется анализ строения пирамиды. Его рекомендуется начать с основания пирамиды — квадрата. В данном положении этот квадрат рисуется в перспективе. Затем определяется место вершины пирамиды. Из центра основания пирамиды, который находится на пересечении ди агоналей, проводится вертикаль. Из вершины проводятся прямые до углов основания пирамиды. Эти прямые образуют грани пирамиды. На этом этапе работы можно легко проштриховать теневую сторону пирамиды.

Второй этап. Осуществляется анализ строения пирамиды. Его рекомендуется начать с основания пирамиды — квадрата. В данном положении этот квадрат рисуется в перспективе. Затем определяется место вершины пирамиды. Из центра основания пирамиды, который находится на пересечении ди агоналей, проводится вертикаль. Из вершины проводятся прямые до углов основания пирамиды. Эти прямые образуют грани пирамиды. На этом этапе работы можно легко проштриховать теневую сторону пирамиды. Третий этап. Тоновая моделировка формы с выявлением объема. Самая светлая у пирамиды передняя грань, боковая находится в тени, справа расположена падающая тень.

Третий этап. Тоновая моделировка формы с выявлением объема. Самая светлая у пирамиды передняя грань, боковая находится в тени, справа расположена падающая тень.