- Перспектива в рисунке

- Немного теории

- Принципы построения

- Линейная перспектива и ее виды

- Фронтальная перспектива

- Угловая перспектива

- Трехточечная перспектива

- Линейная перспектива поэтапно

- Фронтальная перспектива

- Угловая перспектива поэтапно

- Трехточечная перспектива и ее этапы

- виды перспективы в изобразительном искусстве.

- Прямая линейная перспектива.

- Вот в этом месте следует сделать лирическое отступление.

- Обратная линейная перспектива.

- Тональная перспектива и воздушная перспектива.

- Воздушная перспектива.

- Панорамная перспектива.

- Аксонометрия

- Сферическая перспектива.

Перспектива в рисунке

Мы живем в трехмерном мире. Каждый предмет имеет объем и находится от нас на определенном расстоянии. Но как этот мир 3D перенести на плоскую бумагу, не потеряв при этом ощущение объемности изображения на рисунке. В этом нам помогут законы перспективы.

Изображение строится по определенным канонам, и неважно, что вы рисуете – натюрморт или улица, уходящая в перспективу.

Если нарушить законы построения, предмет, который находится дальше, может оказаться большего размера, чем нужно, и тогда нарушится вся композиция.

Для придания объемности рисунку также используют рельеф и светотень.

Есть определенные правила, по которым строится изображение. Соблюдая их, вы получите реалистичный рисунок.

Немного теории

Прежде, чем приступать к практике, нам необходимо хорошо изучить теорию. Для начала посмотрим, какие понятия используются в перспективе. Основными являются точка схода и линия горизонта, без них мы не сможем правильно построить изображение.

Перспектива – это лишь оптическая иллюзия. Перед нами стоит задача отобразить на плоскости объемное изображение, то есть на плоскости передать глубину. Поэтому важно знать, как мы можем создать иллюзию, чтобы сознание воспринимало ее, как изображение, имеющее форму.

Изобразительное искусство развивалось постепенно. Художники далеко не сразу стали рисовать объекты в перспективе. Например, в средневековой живописи предметы изображались такими, какие они есть в реальности, а не такими, как их воспринимает наш глаз. Поэтому рисунок получался абсолютно плоским.

Принципы построения

Переходя к теории, обозначим три главных принципа, которые применяются при создании рисунка, чтобы построить правильную линейную перспективу.

• Ближний объект (например, деревья, здания) рисуются перед сзадистоящими, то есть создается эффект частичного перекрытия.

• От нас дальние объекты должны быть более легкие, то есть их не нужно прорисовывать толстыми линиями, должно создаваться ощущение воздушного пространства.

• Для создания эффекта расстояния дальние объекты должны быть меньше тех, что расположены на переднем плане.

Вы можете наблюдать это, если осмотритесь вокруг себя. В реальности все линии в комнате – это либо параллельные, либо перпендикулярные относительно друг друга. Но когда мы рисуем в перспективе, наши параллельные линии начинают сходиться, и чем дальше они от нас, тем ближе они друг к другу.

Эта точка, в которой сходятся в итоге все линии – называется точкой схода. Когда мы смотрим на что-либо, то наш взгляд как бы прокладывает прямую линию к центру объекта. Этот центр и будет той самой точкой схода.

Ширина нашего зрения невелика, всего около 20 см, если говорить о переднем плане, но мы воспринимаем и дальние предметы, и здесь мы уже можем видеть вещи, находящиеся от нас на расстоянии в сотни метров. Чем дальше простирается взгляд, тем шире становится поле вокруг центральной точки. В зависимости от этого предметы будут искажаться, подчиняясь законам линейной перспективы.

Поэтому в процессе рисования важно зафиксировать точку схода и придерживаться ее, иначе рисунок получится искаженным и нереалистиным.

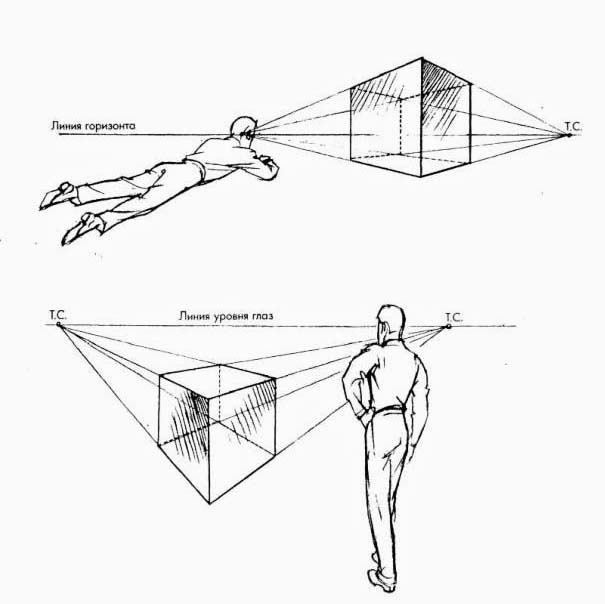

Еще один важный элемент при построении линейной перспективы – линия горизонта. Эта плоскость – воображаемая линия, которая находится на уровне глаз и уходит в даль. Она хорошо видна на открытом пространстве, например, на побережье. Линия горизонта точно разделяет две стихии. Это только то, что мы видим, т.к. на самом деле небо находится над нами, а водная гладь не заканчивается в пределах нашего зрения, а простирается далеко за видимой линией горизонта.

При выборе высоты горизонта вы определяете конкретную заданную точку зрения для того, кто будет смотреть на вашу картину. То есть, на рисунке линия горизонта не будет перемещаться вместе с нашим взглядом, она останется неподвижной, такой, какой ее увидел сам художник.

Рисовальщик может изобразить на рисунке предметы с разных точек зрения. Например, если он нарисовал фигуру сверху вниз, то смотрящий смотрит на нее сверху. При центрированной композиции, то есть, когда линия горизонта изображена на средней высоте, будет создаваться ощущение симметрии, то есть предмет будет отображен фронтально. А если точка зрения будет расположена снизу, то уже само изображение будет уходить вверх, а мы будем смотреть на него снизу.

Линейная перспектива и ее виды

Далее давайте разберем, сколько существует типов линейной перспективы и как же правильно рисовать те или иные объекты, чтобы рисунок получился объемным и реалистичным.

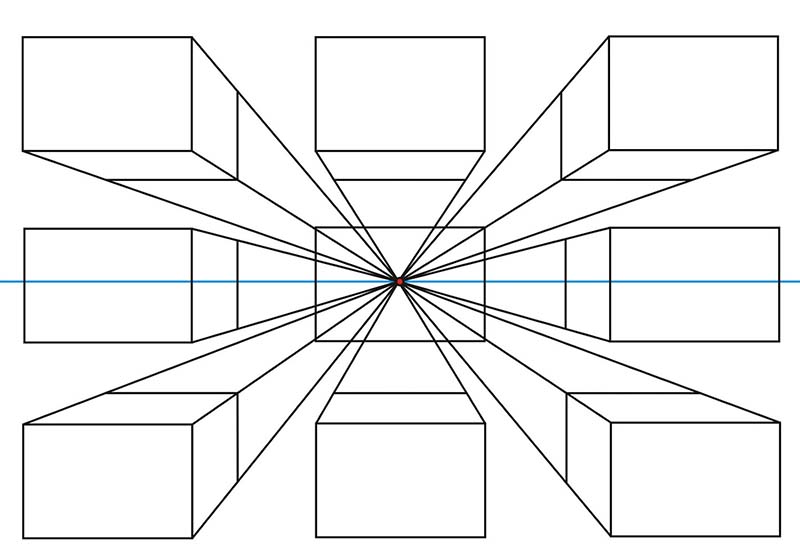

Фронтальная перспектива

Самый элементарный вид пространственного изображения – линейная перспектива с одной точкой схода. Как следует из названия, предмет относительно нас будет находиться с фронтальной стороны. Часть граней будет параллельна, а часть – перпендикулярна линии горизонта. Линии, находящиеся параллельно лучу зрения, будут сходиться в точке схода. А те, что находятся под прямым углом к лучу зрения — не будут искажены

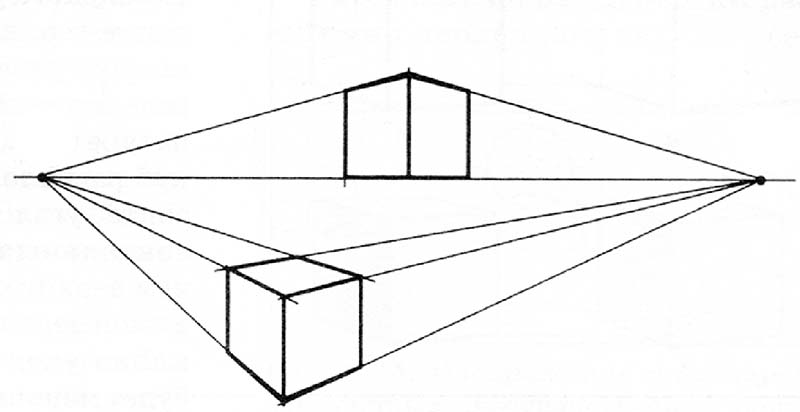

Угловая перспектива

Изображение может находиться и под углом к смотрящему. Тогда у нас образуются две точки схода, а такая линейная перспектива будет называться угловой.

Как вы уже заметили, ее отличительной чертой является наличие сразу двух точек, куда будут сходиться линии в перспективе.

Для наглядности за пример возьмем рисунок куба. Если смотреть на него со стороны одной из граней, то ребра геометрического тела будут проходить по линиям схода с двух сторон. Некоторые линии на рисунке (в данном случае, боковые грани куба) останутся перпендикулярными линии горизонта. Такая перспектива встречается достаточно часто, т.к. в реальной жизни многие предметы мы видим именно с этого ракурса.

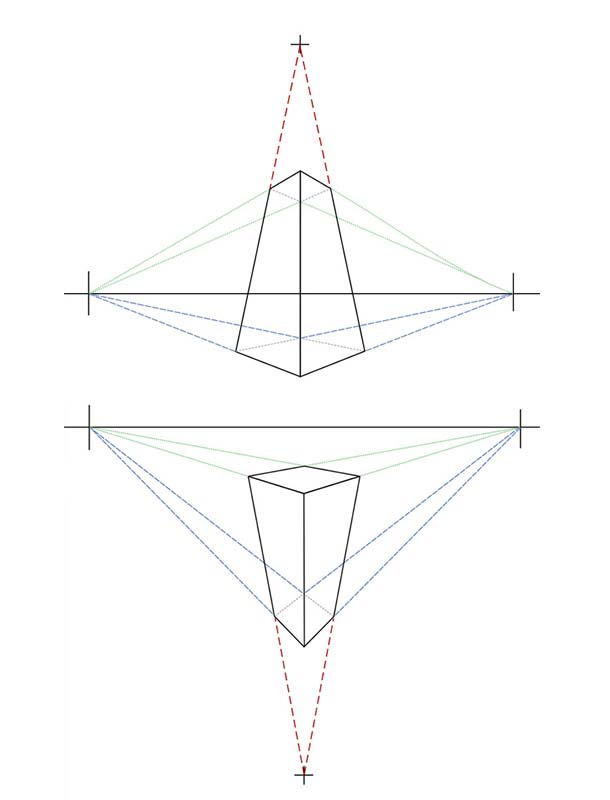

Трехточечная перспектива

Еще одним методом построения предмета в пространстве – использование трех точек схода. Такую перспективу еще называют вертикальной или наклонной. При таком типе нужно так же искажать вверх предмета в угловой перспективе. Этот способ часто применяют в своих чертежах архитекторы.

В данном ракурсе эффектно получаются высотные здания, например, небоскребы. Точка схода, которая находится выше линии горизонта, называется зенит, а та, что ниже – надир. Стоит отметить, что ни одна из линий не будет параллельна картинной плоскости.

Линейная перспектива поэтапно

Теперь мы рассмотрим детально, как нужно строить изображение, чтобы не исказить перспективу. Напомним, что в зависимости от правильности исполнения зависит реалистичность рисунка.

Фронтальная перспектива

Первым делом нам нужно определить базовые элементы, образующие перспективу, то есть, линию горизонта и точку схода. Теоретически, на рисунке их можно расположить в любом месте, но не с каждой позиции получится удачный ракурс.

Теперь мы определяем две линии схода, которые будут обозначать ширину нашего куба. По ним будут проходить грани фигуры, располагающиеся по бокам.

Две линии схода послужат основанием нашей фигуры. Этим мы создаем глубину куба. То есть, прорисовываем левую и правую боковые линии. Далее мы соединяем их двумя параллельными линиями между собой. Эти связующие горизонтальные линии основания будут параллельны линии горизонта.

Далее мы будем рисовать вертикальные ребра фигуры. Для этого мы возьмем две боковые точки, которые находятся на переднем плане. Из них мы проведем по одной вертикальной линии вверх.

Теперь мы проведем еще две линии схода, которые будут пересекать ранее нарисованные боковые ребра будущей фигуры. Этим мы окончательно определили высоту нашего куба.

Если вы заметили, то все линии схода выходят из одной точки, в этом и заключается особенность построения фронтального типа.

Далее нам нужно изобразить переднюю грань куба. Для этого проводим горизонтальную линию между боковыми ребрами. Учтите, что они должны находиться на одной высоте относительно друг друга, то есть, соединяющая их линия будет параллельна основанию фигуры.

Теперь изобразим ребра, которые находятся на заднем плане. Как и в случае с фронтальными линиями, мы их проводим из точек пересечения основания и боковых линий схода. Вести их нужно до пересечения с верхними линиями схода.

Далее мы соединяем эти две линии между собой параллельной основанию горизонталью.

Нам осталось обозначить лишь верхнюю поверхность изображаемого объекта. Проводим два отрезка по верхним линиям схода, тем самым соединяя заднюю часть фигуры с фронтальной.

На завершающем этапе просто стираем лишние линии, которые не должны быть видны. Это линии схода и невидимые ребра.

Конечно, это самый простой пример, но вне зависимости от того, что вы изображаете, принципы построения останутся неизменными. Главное, чтобы перспектива не исказилась.

Угловая перспектива поэтапно

Такая перспектива считается наиболее распространенной. Ее особенность заключается в наличии двух точек схода. Предметы в этом ракурсе мы видим под углом.

Для примера мы возьмем параллелепипед. В зависимости от того, под каким углом он находится, фигура будет представать перед нами фронтально, снизу или сверху.

Мы разберем изображение нашей фигуры из одной позиции – «с высоты птичьего полета». Это является наиболее простым и понятным примером для начинающих.

Как мы уже знаем, для построения нам нужны две точки схода. Как и в первом варианте, мы проводим линию горизонта, но теперь пересекаем ее двумя отрезками, обозначающими точки схода.

Из точек мы проводим по две линии, которые послужат нижним основанием нашей будущей фигуры в местах их пересечения. После обозначения основания мы будем строить вертикальное фронтальное ребро нашего параллелепипеда. Оно определит высоту фигуры. Переднее ребро строится вверх из ближайшей к нам точки пересечения линий схода.

Теперь мы проводим еще две линии схода для соединения фронтального ребра с двумя точками схода. По этим линиям позже мы будем строить верхнюю грань параллелепипеда.

Следующим этапом мы проводим две вертикальные линии из двух дальних боковых углов основания. Их нужно довести до пересечения с верхними линиями схода.

Теперь мы проводим еще две линии из точек схода, они должны пересечь вертикальные линии дальних боковых ребер в верхней точке. Этим самым мы обозначим верхнюю грань.

Соединяем места пересечений нижнего основания и двух новых линий схода вертикальным отрезком. Теперь у нас получились два задних ребра. После чего выделяем линии схода, обозначающие верхнюю грань.

Завершающим штрихом будет удаление лишних линий построения и невидимых ребер фигуры.

Трехточечная перспектива и ее этапы

При помощи трех точек схода мы пространственно можем уменьшить размеры объектов в высоту и глубину. Для примера мы вновь возьмем параллелепипед и изобразим его с точки зрения снизу.

Знания по угловой перспективе помогут построить основание фигуры. Ее этапы мы описывали выше.

Теперь нам нужна еще одна точка. Она располагается в центре между двумя уже имеющимися. Она находится намного выше линии горизонта.

От нее мы проводим три отрезка, которые должны заканчиваться в углах основания. Это будут ребра нашей будущей фигуры.

Теперь мы будем строить верхнюю грань фигуры. Для этого мы проводим линии схода из двух боковых точек. Высоту вы определяете сами. Главное, чтобы она не была выше третьей точки схода. В местах их пересечения обрисовываем верхнее основание.

На заключительном этапе, как обычно, убираем вспомогательные линии и грани фигуры, которые невидны.

Рассмотрим еще один вариант рисунка параллелепипеда в трехточечной перспективе – вид объекта сверху. При данном варианте третья точка схода располагается под линией горизонта.

Мы как бы начинаем рисовать фигуру сверху. То есть, вначале при помощи линий схода по законам угловой перспективы мы рисуем верхнее основание. Остальные этапы построения будут повторять шаги из предыдущего варианта «вида снизу».

Рисуя самостоятельно, можно допустить ошибки, и у вас могут возникнуть вопросы по правильности построения. В школе-студии «Мастер рисунка» опытный преподаватель даст основу, подскажет с чего начать и как правильно изображать предметы с любой точки.

Источник

виды перспективы в изобразительном искусстве.

Автор: mozin · Май 23, 2016

Мы видим мир в трехмерном пространстве. Но вот картины, кинотеатры, мониторы показывают двухмерное изображение. Третье измерение (глубина) делает наш мозг на опыте исследования трехмерного мира. Для переноса этого третьего измерения существуют приемы, которые создают иллюзию объемного изображения. Некоторые из них мы знаем очень хорошо.

• объекты, имеющие одинаковый размер, кажутся нам тем меньше, чем дальше от нас они находятся;

• параллельные линии, направленные от нас в глубину пространства, стремятся сойтись в одной точке, находящейся в бесконечности.

Построение линейной перспективы считается одним из самых простых и эффективных способов создания иллюзии глубины.

Помимо линейной перспективы еще есть такие хитрые как панорамная, сферическая. Рассмотрим их всех по очереди.

Виды перспективы в искусстве:

- Прямая линейная перспектива

- Обратная линейная

- Панорамная

- Аксонометрия

- Сферическая

- Тональная

- Воздушная

- Перцептивная

Прямая линейная перспектива.

Линейная перспектива — точная наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось впечатление такое, как в натуре. В переводе с латинского перспективаозначает ясно вижу.

В фотографии и кино для получения линейной перспективы на снимке близкой к реальной используют объективы с фокусным расстоянием приблизительно равным диагонали кадра.

Для усиления эффекта линейной перспективы используют широкоугольные объективы, которые делают передний план более выпуклым.

Для смягчения — длиннофокусные, которые уравнивают разницу размеров дальних и близких предметов.

Вот в этом месте следует сделать лирическое отступление.

Перспектива зависит ОТ РАССТОЯНИЯ между объектом съемки и объективом .

Запомните это! Перспектива зависит ОТ РАССТОЯНИЯ между объектом съемки и объективом .

И именно поэтому надевая широкофокусный объектив мы инстинктивно подходим к объекту съемки, уменьшая расстояния и меняя тем самым перспективу.

А от угла объектива зависит сколько пространства влезет в кадр и все.

Проделайте этот эксперимент дома.

1. Поставьте объект съемки, отойдите на любое расстояние, закрепите фотоаппарат на штатив, сфотографируйте объект.

2.Не меняя положения фотоаппарата измените фокусное расстояние объектива, сфотографируйте объект снова.

3. Полученные снимки раскадрируйте. (Придется раскадрировать только один снимок)

4. У вас получатся два одинаковых снимка.

5. Сравните пропорции и приближение заднего фона к объекту съемок.

У вас должно получиться примерно следующее.

Перспектива одинаковая на обоих снимках.

А вот и классическая картинка. Зависимость перспективы от расстояния.

Все просто, чем ближе к объекту съемки, тем глубина глубже =)

И еще одна схема которая сводится к следующему, на объективах 50-70 мм, вы подойдете на нужное расстояние с которого будет корректно передано подобие и глубина снимка, но масштаб будет своеобразным. Значение L — весьма условно и считается оно так. Рисовать натуру надо с расстояния, равного двум ее высотам.

Кто хочет разобраться с теорией, вот книга Б.В. Раушенбаха ЧИТАТЬ

И для закрепления еще раз о самом главном.

• объекты, имеющие одинаковый размер, кажутся нам тем меньше, чем дальше от нас они находятся;

• параллельные линии, направленные от нас в глубину пространства, стремятся сойтись в одной точке, находящейся в бесконечности.

• Перспектива зависит ОТ РАССТОЯНИЯ между объектом съемки и объективом

Прямая перспектива долго признавалась как единственное верное отражение мира в картинной плоскости. С учетом того, что линейная перспектива — это изображение, построенное на плоскости, плоскость может располагаться вертикально, наклонно и горизонтально в зависимости от назначения перспективных изображений.

Вертикальная плоскость, на которой строят изображения с помощью линейной перспективы, используется при создании картины (станковая живопись) и настенных панно (на стене внутри помещения или снаружи дома преимущественно на его торцах).

Построение перспективных изображений на наклонных плоскостях применяют в монументальной живописи — росписи на наклонных фризах внутри помещениядворцовых сооружений и соборов.

Живопись делится на станковую и монументальную. Художник пишет картины на холсте, натянутом на подрамник и установленном на мольберте, который также может быть назван станком. Отсюда и название «станковая живопись».

А само слово «монументальная» говорит о чем-то большом и значительном. Монументальная живопись — это большие картины на внутренних или наружных стенах зданий (фрески, панно и др.). Произведение монументальной живописи нельзя отделить от его основы (стены, опоры, потолка и т.п.). Темы для монументальных картин тоже выбираются значительные: исторические события, героические подвиги, народные сказания и др. Непосредственно с монументальной живописью смыкаются мозаика и витраж, которые также можно отнести к декоративному искусству. Здесь важно достижение стилевого и образного единства монументальной живописи и архитектуры, синтеза искусств.

На наклонной картине в станковой живописи строят перспективные изображения высоких зданий с близкого расстояния или архитектурных объектов городского пейзажа с высоты птичьего полета.

Линейная перспектива на горизонтальной и наклонной плоскостях имеет некоторые особенности, в отличие от изображений на вертикальной картине.

В наше время доминирует использование прямой линейной перспективы, в большей степени из-за большей «реалистичности» такого изображения и в частности из-за использования данного вида проекции в 3D-играх.

Обратная линейная перспектива.

Особый вид перспективы использовали древнерусские живописцы в иконописи, фресках, миниатюре. Они рисовали параллельные линии, уходящие вдаль расходящимися, а не сходящимися, то есть в обратной перспективе.

При изображении в обратной перспективе предметы расширяются при их удалении от глаз, словно центр схождения линий находится не на горизонте, а внутри самого наблюдателя.

Обратная перспектива образует целостное символическое пространство, ориентированное на зрителя и предполагающее его духовную связь с миром символических образов. Обратная перспектива отвечает задаче воплощения сверхчувственного сакрального содержания в зримой, но лишённой материальной конкретности форме.

Интерес к обратной перспективе возрос в XX веке в связи с возрождением интереса к символизму и к средневековому художественному наследию.

Тональная перспектива и воздушная перспектива.

Эти перспективы дают нам много возможностей в передаче глубины картинки. И что бы хорошо владеть этими техниками давайте разберемся в их различиях и ответим на вопрос.

Какие основные отличия между тональной и воздушной перспективой?

Тональная перспектива -понятие техники живописи, она характеризуется исчезновением четкости и ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя.

А воздушная перспектива -это способ передачи светотеневых и колористических (а не линейных) качеств изображаемых объектов.

Прочтем, запомним и начнем разбирать эти две перспективы подробнее.

ТОНАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА — передача глубины пространства на снимке при помощи тонального изменения изображения предметов с удаленностью их от переднего плана.

Тональная перспектива основана на том, что наблюдаемые в жизни предметы по мере удаления их от зрителя утрачивают резкость очертаний и изменяют окраску, становясь туманными, ТЕМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БОЛЬШЕ ТОЛЩИНА ВОЗДУХА, отделяющего предметы от зрителя. Воспроизводя на снимке это изменение тона от первого плана ко второму, третьему и т. д. , фотограф имеет возможность передать глубину пространства даже при полном отсутствии на снимке линейных элементов, т. е. при отсутствии линейной перспективы. Воздушная перспектива = тональная перспектива.

Воздушная перспектива.

Первым на такое явление, как воздушная перспектива, обратил внимание Леонардо да Винчи.

Поскольку в атмосферном воздухе всегда присутствуют частицы пыли и воды, те предметы, которые находятся от нас дальше, выглядят более размытыми, более светлыми и менее контрастными, особенно это заметно во время дождя или тумана.

Поэтому, если вы запечатлеете своей камерой это состояние природы, ощущение глубины пространства зрителю гарантировано.

Панорамная перспектива.

Изображение, строящееся на внутренней цилиндрической (иногда шаровой) поверхности. Слово «панорама» в буквальном переводе означает «всё вижу», то есть это перспективное изображение на картине всего того, что зритель видит вокруг себя.

При рисовании точку зрения располагают на оси цилиндра (или в центре шара), а линию горизонта — на окружности, находящейся на высоте глаз зрителя. Поэтому при рассматривании панорам зритель должен находиться в центре круглого помещения, где, как правило, располагают смотровую площадку.

Перспективные изображения на панораме объединяют с передним предметным планом, то есть с находящимися перед ней реальными предметами.

Общеизвестными являются панорамы «Оборона Севастополя», «Бородинская битва», «Сталинградская битва».

Часть панорамы с реальными предметами, лежащими между цилиндрической поверхностью и зрителем, называют диорамой. Как правило, диорама занимает отдельное помещение, в котором переднюю стену заменяют цилиндрической поверхностью, и на ней изображают пейзаж или панораму города. В диорамах часто применяют подсветку для создания эффекта освещения.

Правила панорамной перспективы используют при рисовании картин и фресок на цилиндрических сводах и потолках, в нишах, а также на внешней поверхности цилиндрических ваз и сосудов; при создании цилиндрических и шаровых фотопанорам.

Аксонометрия

Аксонометрия (от греч. axon — ось и греч. metreo — измеряю) — один из видов перспективы, основанный на методе проецирования (получения проекции предмета на плоскости), с помощью которого наглядно изображают пространственные тела на плоскости бумаги.

Аксонометрию иначе называют параллельной перспективой. Как и обратная перспектива, она долгое время считалась несовершенной и, следовательно, аксонометрические изображения воспринимались как ремесленный, простительный в далекие эпохи способ изображения, не имеющий серьёзного научного обоснования.

Однако при передаче видимого облика близких и небольших предметов наиболее естественное изображение получается именно при обращении к аксонометрии.

Аксонометрия делится на три вида:

- изометрию (измерение по всем трем координатным осям одинаковое);

- диметрию (измерение по двум координатным осям одинаковое, а по третьей — другое);

- триметрию (измерение по всем трем осям различное).

В каждом из этих видов проецирование может быть прямоугольным и косоугольным.

Аксонометрия широко применяется в изданиях технической литературы и в научно-популярных книгах благодаря своей наглядности.

Сферическая перспектива.

Сферическая перспектива — особый способ организации изобразительного пространства на плоскости картины или росписи стены, свода, купола, который заключается в иллюзорном углублении зрительного центра, совпадающего с геометрическим центром композиции, и расположении остальных элементов в воображаемом сферическом пространстве.

Представления о подобном пространстве, вероятно, восходят к древнейшим верованиям о центре мира, находящемся в сердцевине земли.

Сферические искажения можно наблюдать на сферических зеркальных поверхностях. При этом глаза зрителя всегда находятся в центре отражения на шаре. Это позиция главной точки, которая реально не привязана ни к уровню горизонта, ни к главной вертикали.

При изображении предметов в сферической перспективе все линии глубины будут иметь точку схождения в главной точке и будут оставаться строго прямыми. Также строго прямыми будут главная вертикаль и линия горизонта. Все остальные линии будут по мере удаления от главной точки все более и более изгибаться, трансформируясь в окружность. Каждая линия, не проходящая через центр, будучи продлённой, является полуэллипсом.

В картинеРубенса «Возчики камней» сферическая перспектива превращает изображение случайного эпизода (тяжелая повозка с камнями застряла в колее) в подлинно космический пейзаж. Причудливый грот во вкусе живописцев итальянского кватроченто (раннего Итальянского Возрождения) обозначает центр картины, а его просвет заглубляет центр наподобие воронки Данте. По обе стороны от грота возникают два мира, каждый с собственной перспективой.

С одной стороны — низкий горизонт и вечер, с другой — высокий горизонт, утро, свет. «Чаша ночи» перевешивает «чашу дня«. Момент смены дня и ночи в системе центральной перспективы обретает философский смысл круговорота природы, вечного движения, стихии, посреди которых борется за свою краткую жизнь человек.

В центральной точке изображения пространство и время как бы завязываются узлом и их движение приостанавливается, оно оценивается нами как настоящее — момент восприятия картины. Так формальная структура, конструкция картины переводится в содержательный план философской аллегории.

«Тела не только должны быть собраны вместе, но и составлять некий шар… Из всех видимых вещей зрению приятнее всего те, которые имеют круглую форму, эта круглая форма может быть уведена двояко: либо снаружи, как выпуклая, либо изнутри, как вогнутая». Роже де Пиль (1635—1709)

Хроматическая стереоскопия

Это явление объясняется так: на темном фоне светлые цвета ”выступают” вперед, а темные ”отступают” назад. Оно зависит от:

- Цветового тона (теплые – выступают, холодные – отступают)

- Светлоты (теплые и светлые воспринимаются выступающими на фоне из холодных и темных цветов)

- Насыщенности (чем насыщеннее цвет, то больше он выдвигается вперед).

Очень часто этот прием используют художники и дизайнеры интерьеров.

Источник