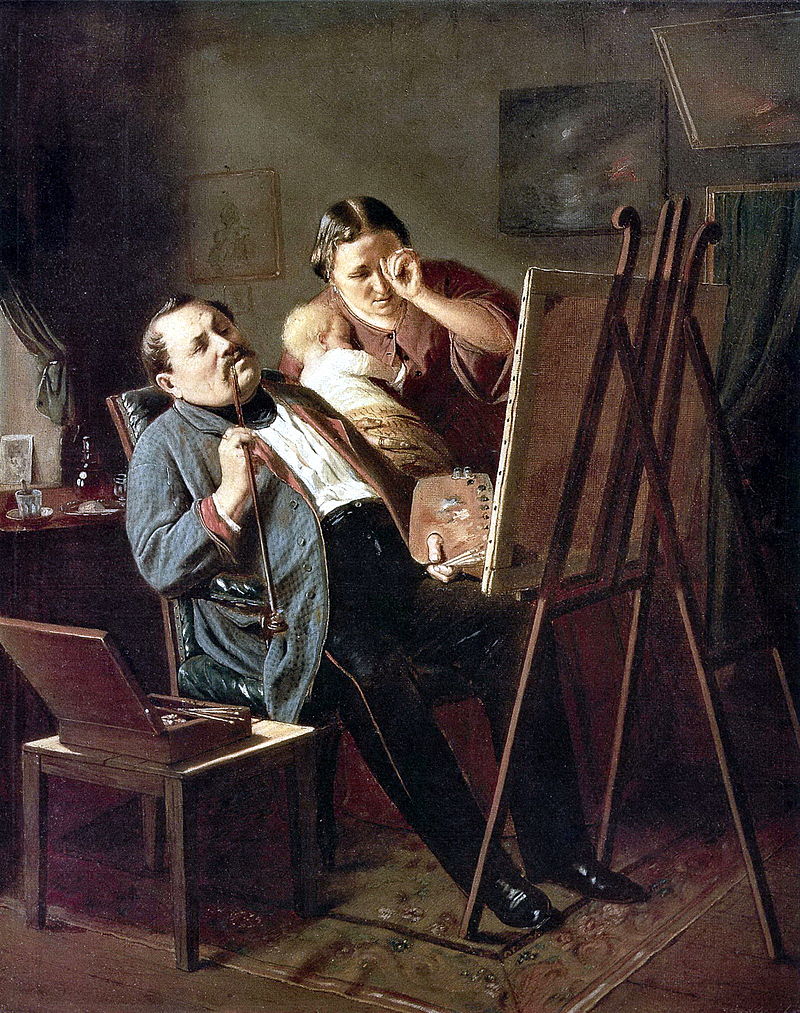

Учитель рисования василий григорьевич перов

Прообразом для фигуры учителя в этом варианте послужил художник П.М.Шмельков (1819-1890)

Бесплатные билеты можно получить в кассах музея или онлайн в предварительной продаже или в день посещения. Обратите внимание, что все услуги Галереи, в том числе экскурсионное обслуживание, оплачиваются в установленном порядке. Условия бесплатного посещения временных выставок могут отличаться. Информацию уточняйте на страницах выставок.

Право бесплатного посещения предоставляется в следующие дни для определённых категорий граждан в порядке общей очереди (обратите внимание, что условия льготного посещения временных выставок могут отличаться. Информацию уточняйте на страницах выставок):

- Первое воскресенье каждого месяца: студенты высших учебных заведений РФ вне зависимости от формы обучения (в том числе иностранные граждане-студенты российских ВУЗов, аспиранты, адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажёры) по продленному на текущий учебный год студенческому билету. Действие пункта не распространяется на лиц, предъявляющих студенческие билеты «студент-стажёр».

- Первое воскресенье каждого месяца: учащиеся средних и средних специальных учебных заведений (старше 18 лет) по продленному на текущий учебный год студенческому билету или социальной карте учащегося.

- Первое воскресенье каждого месяца: студенты-держатели карт ISIC имеют право бесплатного посещения экспозиции «Искусство XX века» Новой Третьяковки.

- Второе воскресенье месяца: художники, архитекторы, дизайнеры — члены соответствующих творческих Союзов России и ее субъектов; искусствоведы — члены Ассоциации искусствоведов России и ее субъектов; члены и сотрудники Российской академии художеств.

- Второе воскресенье месяца: сотрудники музеев системы Министерства культуры РФ и соответствующих Департаментов культуры; сотрудники Министерства культуры РФ и министерств культуры субъектов РФ.

- Третье воскресенье месяца: дети в возрасте от 7 до 17 лет включительно.

- Последняя суббота месяца: члены многодетных семей (граждане РФ) по удостоверению многодетной семьи, свидетельствам о рождении детей или справке, выданной органом в сфере социальной поддержки населения, паспорту РФ.

В День народного единства — 4 ноября — Третьяковская галерея работает с 10:00 до 18:00 (вход до 17:00). Вход платный.

Расписание работы экспозиций и выставок 4 ноября:

- Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, Инженерный корпус и Новая Третьяковка — с 10:00 до 18:00 (кассы и вход до 17:00)

- Музей-квартира А.М. Васнецова и Дом-музей В.М. Васнецова — закрыты

Вход платный.

Обратите внимание, что условия льготного посещения временных выставок могут отличаться. Информацию уточняйте на страницах выставок.

Право льготного посещения Галереи, кроме случаев, предусмотренных отдельным распоряжением руководства Галереи, предоставляется при предъявлении документов, подтверждающих право льготного посещения. Посетители приобретают льготный билет и посещают музей в порядке общей очереди.

- пенсионеры (РФ и ЕАЭС). По пенсионному удостоверению гражданина РФ или документу, удостоверяющему личность, с указанием даты рождения, социальная карта москвича;

- учащиеся средних и средних специальных учебных заведений (от 18 лет) (РФ и ЕАЭС) по продленному на текущий учебный год студенческому билету или социальной карте учащегося;

- студенты высших учебных заведений РФ, в том числе иностранные граждане-студенты, обучающиеся в российских высших учебных заведениях, по продленному на текущий учебный год студенческому билету. Действие пункта не распространяется на лиц, предъявляющих студенческие билеты «студент-стажёр»;

- дети в возрасте от 7 до 17 лет включительно (бесплатно при наличии экскурсионной путевки);

- члены многодетных семей (РФ и ЕАЭС). По удостоверению многодетной семьи, свидетельствам о рождении детей или справке, выданной органом в сфере социальной поддержки населения, паспорту РФ;

- художники, архитекторы, дизайнеры — члены соответствующих творческих Союзов России и ее субъектов, искусствоведы — члены Ассоциации искусствоведов России и ее субъектов, члены и сотрудники Российской академии художеств;

- сотрудники музеев системы Министерства культуры РФ и соответствующих Департаментов культуры, сотрудники Министерства культуры РФ и министерств культуры субъектов РФ.

Право бесплатного посещения основных и временных экспозиций Галереи, кроме случаев, предусмотренных отдельным распоряжением руководства Галереи, предоставляется для следующих категорий граждан при предъявлении документов, подтверждающих право бесплатного посещения:

- члены Международного Совета Музеев (ICOM);

- дети в возрасте до 6 лет включительно;

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Полные Кавалеры «Ордена Славы»;

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, незаконно репрессированные и реабилитированные граждане, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- участники программы лояльности («Друг Музея»).

Граждане РФ и стран ЕАЭС:

- студенты факультетов, специализирующихся в сфере изобразительного искусства средних специальных и высших учебных заведений России, вне зависимости от формы обучения (в том числе иностранные граждане- студенты российских ВУЗов). Действие пункта не распространяется на лиц, предъявляющих студенческие билеты «студент-стажёр» (при отсутствии в студенческом билете информации о факультете, предъявляется справка из учебного заведения с обязательным указанием факультета);

- участники боевых действий;

- военнослужащие срочной службы Российской Федерации;

- инвалиды I и II группы;

- ребенок-инвалид;

- один сопровождающий инвалида I группы;

- один сопровождающий ребенка-инвалида;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (граждане России);

- волонтеры музея (граждане России);

- гиды-переводчики, имеющие аккредитационную карту Ассоциации гидов-переводчиков и турменеджеров России (индивидуальное посещение основных экспозиций);

- дети в возрасте от 7 до 17 лет включительно при наличии экскурсионной путевки;

- один преподаватель учебного заведения и один сопровождающий группу учащихся средних и средних специальных учебных заведений (при наличии экскурсионной путевки, абонемента) (граждане России и стран ЕАЭС); один преподаватель учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию образовательной деятельности при проведении согласованного учебного занятия и имеющий специальный бейдж (граждане России);

- ;дин сопровождающий группу студентов или группу военнослужащих срочной службы (при наличии экскурсионной путевки, абонемента) (граждане России).

Бесплатные билеты можно получить в кассах в предварительной продаже и в день посещения, а также онлайн.

Источник

Перов Василий Григорьевич «Учитель рисования»

В 1867 году Василий Григорьевич Перов принял участие во Всемирной парижской выставке, где П.А.Третьяков купил у него, теперь уже знаменитую, картину «Тройка».

Также в этом году были написаны несколько значительных работ посвященных судьбам людей стоящих на низшей ступени социальной иерархии. В частности была создана небольшая работа «Учитель рисования» в её окончательно варианте.

Эта картина была написана предположительно под впечатлением от истории судьбы художника Петра Михайловича Шмелькова. По рождению крепостной, он по счастливому случаю попавший в только что созданный Московский художественный класс, из которого впоследствии будет организовано Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где его талант расцвёл во всём своём недюжинном блеске.

Он делал блестящие успехи, подавал большие надежды. За прекрасно написанную картину «Чтение евангелия в сельской церкви» 1843 он получает звание «свободного художника» и от хозяина «вольную».

Это счастливое течение жизни вдруг прерывается интригой одного из преподавателей и Шмельков, для того, чтобы выжить вынужден пойти учителем рисования в кадетский корпус. Такого рода занятие практически полностью исключала творческую деятельность. Из этого несчастья Шмельков так и не выпутался. Всю жизнь он задумывал картину и считал, что его состояние временное, и он сможет дальше работать. Но это так и не случилось. Правда он впоследствии из своих подготовительных набросков создал некий жанр, который позже вполне можно было бы назвать карикатурой или сатирической графикой.

На этом поприще он, будучи чрезвычайно талантливым художником, весьма преуспел. По словам историков искусства даже смог оставить значительный след в истории русской графики. Но мечте о свободном творчестве так и не удалось сбыться.

На картине Перова его фигура и выражение лица показывают, что этот человек находится на последней стадии отчаяния. Когда на него смотришь вспоминаются герои Ф.М.Достоевского из его романов «Бедные люди», «Униженные и оскорблённые» и «Неточка Незванова ».

Такая безысходность, усиленная явной бедностью и физическим изнеможением, что невозможно смотреть на него без щемящего чувства. Богатая обстановка комнаты, пачки прорисованных таблиц с изображением носов, ушей и глаз гипсовых оригиналов, стоящих на мольберте. Пустой стул, предназначенный для богатого ученика явно пренебрегающего бедным учителем. Папка с рисунками самого учителя небрежно прислонённая к стене позади стула, на котором сидит наш герой.

Всё свидетельствует о потери какой либо надежды на будущее. Эта картина, как многие произведения Василия Григорьевича Перова, отражает судьбу «маленького человека» в России.

Посмотреть еще картины Перова В.Г. с описаниями

Источник

Биография Василия Григорьевича Перова

Василий Григорьевич Перов родился в Тобольске 4 января 1834 года. Он был внебрачным сыном тобольского прокурора Г.К. Криденера, человека просвещенного и свободомыслящего. Когда Перов был еще мальчиком, Криденер из-за своего независимого характера принужден был оставить казенную службу. Материальное положение семьи сильно ухудшилось, и отцу пришлось поступить на плохо оплачиваемое место управляющего имением. Учила мальчика грамоте сначала мать, а потом заштатный дьячок. В каллиграфии Василий был настолько искусен, что учитель дал ему прозвище Перов, ставшее впоследствии его фамилией.

Детство Перова проходило в окрестностях Арзамаса. Он оканчивает уездное училище. Идя навстречу влечению сына, отец устраивает его в Арзамасскую художественную школу А.В. Ступина. Здесь он с 1847 по 1849 год получил начатки профессионального образования. Следующие годы он работал самостоятельно, живя у отца в имении.

В 1852 году Василий приехал в Москву и на следующий год поступил в Московское училище живописи и ваяния. Сначала его учителем был Е.Я. Васильев, строгий классик. Он по-отечески заботился о Перове, поселил у себя и этим помог ему в трудную минуту, когда молодой художник из-за нужды хотел оставить учебу. Оканчивал училище Василий под руководством С.К. Зарянко.

В конце пятидесятых годов Перов был уже достаточно технически подготовлен и мог ставить себе творческие задачи, стремясь к правдивой и ясной передаче взволновавшей его темы. Когда подошло время работать с целью получения академических медалей, Перов пишет одну за другой картины, которые, появляясь на выставках, сразу создают ему имя. Первая картина была им написана в 1857 году и называлась «Приезд станового на следствие». Картина принесла молодому художнику большую серебряную медаль. Эта картина стала заметным событием для публики и критики. В Перове увидели «прямого наследника и продолжателя Федотова».

В 1860 году Перову была присуждена малая золотая медаль за картину «Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы». Получив право участвовать в конкурсе на Большую золотую медаль, Перов решился представить Академическому совету эскиз на тему «Сельский крестный ход на пасхе» (1861). С этой картиной молодой художник входит в историю русского искусства. О впечатлении, которое она произвела, свидетельствует письмо художника В. Худякова П. Третьякову: «А другие слухи носятся, что будто бы Вам от св. Синода скоро сделают запрос: на каком основании Вы покупаете такие безнравственные картины и выставляете публично? Картина («Попы») была выставлена на Невском на постоянной выставке, откуда хотя ее и скоро убрали, но все-таки она подняла большой протест! И Перову вместо Италии как бы не попасть в Соловки».

Н. Г. Криденер. 1856.

Государственный Русский музей

После того, как «Сельский крестный ход на пасхе» был отвергнут академией, Перов пишет новую картину на соискание Большой золотой медали — «Проповедь в селе» (1861). На этот раз картина была принята. Похоже, академическое начальство не поняло настоящего смысла картины.

В 1862 году Перов написал «Чаепитие в Мытищах». Композиция картины построена на противопоставлении тучного монаха-чревоугодника и хромого слепца, инвалида войны, с мальчиком-поводырем.

Приезд станового на следствие. 1857. Государственная Третьяковская галерея

Осенью того же года Перов женится на Елене Эдмондовне Шейс. А уже в декабре вместе с женой, получив от Академии художеств пенсион на заграничную поездку, он уезжает в Париж. По дороге он знакомится с музеями Берлина, Дрездена, посещает мастерские художников.

Наблюдая народную жизнь в столице Франции, художник создает такие яркие работы, как «Продавец песенников», «Уличная сцена в Париже», «Савояр». Эти произведения говорят о росте живописного мастерства художника, в них видно стремление более глубоко раскрыть психологию человека, выявить в нем социально-типические и индивидуальные черты.

Сцена на могиле. 1859. Государственная Третьяковская галерея

Перов недолго пробыл в Париже. Испрашивая у академии разрешение на досрочное возвращение, он мотивировал это тем, что «незнание характера и нравственной жизни народа» делают невозможным окончание задуманных им картин. Академия удовлетворила просьбу художника и продолжила ему пенсионерство в России. В 1864 году Перов вернулся в Москву, где и прошла вся его дальнейшая жизнь.

История жизни Василия Григорьевича Перова

Первая же картина, созданная после возвращения, — «Проводы покойника» (1865) — сразу определила бесспорную роль Перова как лидера нового движения — формирующегося идейного реализма. «Перед нами сани с женщиной и детьми, — говорил Д.В. Григорович. — Как это сделал художник, мы не знаем, это тайна его высокого таланта, но глядя на эту спину, сердце сжимается, хочется плакать». Эти похороны еще безотраднее и печальнее, чем у Некрасова в поэме «Мороз-Красный нос». Там гроб провожали отец, мать, соседи и соседки. У Перова — никто, он дал полную покинутость и одиночество крестьянской семьи в ее горе.

Странник. 1859.

Саратовский художественный музей

Близка этой картине по духу «Тройка» (1866). К лучшим произведениям этого типа относятся также «Утопленница» (1867) и «Последний кабак у заставы» (1868).

Во второй половине шестидесятых годов Перов продолжает работать и в области сатиры, острие которой по-прежнему направлено главным образом против духовенства. Не щадит художник и купечество. В картине «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866) Перов показывает тяжелую участь интеллигентной девушки, вынужденной идти в кабалу к купцу-самодуру.

Наряду с глубокими общественными темами, искусство Перова затрагивало и более простые житейские мотивы. Картины «Дилетант» (1862), «Учитель рисования» (1867), «Сцена у железной дороги» (1868), «Спящие дети» (1870), «Приезд институтки к слепому отцу» (1870) и другие чрезвычайно точно рисуют жизнь и быт простых, ничем не примечательных людей, их горести и радости.

Дилетант. 1862.

Государственная Третьяковская галерея

В 1869 году совместно с Мясоедовым, которому принадлежит идея создания Товарищества художественных передвижных выставок, Перов организовал московскую группу передвижников. Перов стал одним из деятельных членов Товарищества и в течение семи лет являлся членом Правления.

В семидесятые годы в творчестве Перова преобладают житейские бытовые сюжеты. Его «Птицелов» (1870), «Охотники на привале» (1871), «Рыболов» (1871), «Ботаник» (1874), «Голубятник» (1874) и другие картины представляют характерные типы московских обывателей того времени. Именно это приводило в восторг В.В. Стасова: «Тут предстала целая галерея русских людей, мирно живущих по разным углам России».

Сватовство. 1862

Если говорить о достижениях Перова, то в позднем творчестве они связаны в первую очередь с портретом. Его «Фомушка-сыч» (1868) — одно из самых замечательных, самых проникновенных изображений русского крестьянина пореформенного времени. А его портреты? Этот «купец Камынин», сам Островский, Достоевский (1872), Погодин, — разве это не целая эпоха?

Перов впервые в русской живописи подошел к изображению народных восстаний. Исторические полотна Перова — «Суд Пугачева» (два варианта) и «Никита Пустосвят» (1881) подготовили появление знаменитых произведений Сурикова.

Утопленница. 1867.

Государственная Третьяковская галерея

Большое значение для воспитания молодых художников имела педагогическая деятельность Василия Григорьевича в Московском училище живописи и ваяния. Под непосредственным наблюдением Перова здесь выросла целая плеяда русских живописцев, проявивших себя в последующее время.

Личная жизнь художника с конца шестидесятых годов складывалась трагически. В 1869 году умерла его жена, а спустя некоторое время он похоронил и двух своих старших детей. В довершение всего в 1874 году Перов узнает, что болен чахоткой, излечить которую было тогда практически невозможно. 10 июня 1882 году, после тяжелой мучительной болезни, художник скончался.

Странник. 1870.

Государственная Третьяковская галерея

Источник